2009年02月06日

T-1(TEA-ONE)グランプリ

T-1(TEA-ONE)グランプリというのをご存じでしょうか。

小学生の子供たちが、チャンピオンを目指して、

お茶の知識を競い合う(!)競技なのです。

発端は2年前に宮崎県の都城で始まりました。

茶業青年団が中心となり、茶業各種団体や行政を巻き込んで

一大イベントとして企画され、成功裏に終わりました。

そしてそのT-1の波が九州各県に飛び火して行きました。

昨年は「全国お茶まつり九州大会」の折りに熊本でも

行いました。今年は九州各県でそれぞれ行われる予定です。

宮崎は今年3回目の開催を予定し、将来は全国規模で

T-1(TEA-ONE)グランプリを行い、九州で決勝大会を、と

意気込んでいます。当然熊本でも2回目の開催を考えて

いるところです。

そこで、昨年、熊本のグランメッセで行われましたT-1グランプリの

様子をご紹介します。

(これは当時使用予定だったチラシ。事情により別のチラシに

変わりました。これは幻のチラシ)

競技は3つに分かれています。

茶レンジ1・・・お茶に関する〇×クイズ

茶レンジ2・・・お茶の種類当て競技

茶レンジ3・・・お茶のいれ方を競う競技

この3つの競技での総合点をもとにチャンピオンが決まるのです。

熊本での競技には50名を募集。申し込んだ子供たちには

予習用のお茶に関するガイドブックを送っています。

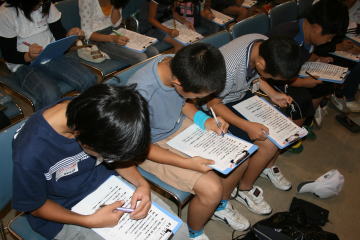

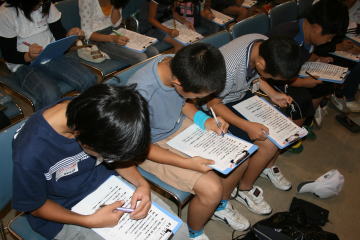

そして、競技がスタートします。

真剣に取り組む選手たちの写真をご覧ください。

(まず最初はお茶の知識の〇×クイズ。皆しこしこと問題を解いています)

(そして、お茶の種類当て競技)

(いよいよ難関はお茶のいれ方実演です)

(みんなこの日のために練習してきました)

(小さい子も負けるな。)

(そうそう、湯さましをちゃんとして・・。でも、小指が立ちそうだぞ)

(がんばれ)

(ちゃんと手を添えて、さすが女の子)

(そして、難関を勝ち抜いた子には、賞状と、チャンピオンには「Wii」が

贈られました)

次世代を担う子供たちに日本の伝統文化である「お茶」を忘れてほしくない。

そんな気持ちで始められたこの大会。

小さい頃に熱中した想いは大人になっても忘れないものです。

今から少しずつ種をまいています。

小学生の子供たちが、チャンピオンを目指して、

お茶の知識を競い合う(!)競技なのです。

発端は2年前に宮崎県の都城で始まりました。

茶業青年団が中心となり、茶業各種団体や行政を巻き込んで

一大イベントとして企画され、成功裏に終わりました。

そしてそのT-1の波が九州各県に飛び火して行きました。

昨年は「全国お茶まつり九州大会」の折りに熊本でも

行いました。今年は九州各県でそれぞれ行われる予定です。

宮崎は今年3回目の開催を予定し、将来は全国規模で

T-1(TEA-ONE)グランプリを行い、九州で決勝大会を、と

意気込んでいます。当然熊本でも2回目の開催を考えて

いるところです。

そこで、昨年、熊本のグランメッセで行われましたT-1グランプリの

様子をご紹介します。

(これは当時使用予定だったチラシ。事情により別のチラシに

変わりました。これは幻のチラシ)

競技は3つに分かれています。

茶レンジ1・・・お茶に関する〇×クイズ

茶レンジ2・・・お茶の種類当て競技

茶レンジ3・・・お茶のいれ方を競う競技

この3つの競技での総合点をもとにチャンピオンが決まるのです。

熊本での競技には50名を募集。申し込んだ子供たちには

予習用のお茶に関するガイドブックを送っています。

そして、競技がスタートします。

真剣に取り組む選手たちの写真をご覧ください。

(まず最初はお茶の知識の〇×クイズ。皆しこしこと問題を解いています)

(そして、お茶の種類当て競技)

(いよいよ難関はお茶のいれ方実演です)

(みんなこの日のために練習してきました)

(小さい子も負けるな。)

(そうそう、湯さましをちゃんとして・・。でも、小指が立ちそうだぞ)

(がんばれ)

(ちゃんと手を添えて、さすが女の子)

(そして、難関を勝ち抜いた子には、賞状と、チャンピオンには「Wii」が

贈られました)

次世代を担う子供たちに日本の伝統文化である「お茶」を忘れてほしくない。

そんな気持ちで始められたこの大会。

小さい頃に熱中した想いは大人になっても忘れないものです。

今から少しずつ種をまいています。

2009年01月24日

日本一のお茶を楽しむ会

今日は日本茶インストラクター協会熊本県支部と

熊本県茶商業協同組合のコラボレーション事業による

「日本一のお茶を楽しむ会」が開かれました。

これは昨年熊本で行われました全国茶品評会で一等一席を

獲得したお茶を飲んでいただくことをメインに、お茶の飲み比べや、

いれ方のアドバイスなどを通して日本茶についての理解を

深めてもらおうと企画されたイベントです。

厳寒の一日にもかかわらず約50名のお客様に来ていただき

存分にお茶を楽しんでもらうことが出来ました。

参加されたお客様や、協力していただいた関係各位に(私が勝手に

代表して)感謝申し上げます。

(またこのようなイベントがある時はこのブログで紹介いたします!)

熊本県茶商業協同組合のコラボレーション事業による

「日本一のお茶を楽しむ会」が開かれました。

これは昨年熊本で行われました全国茶品評会で一等一席を

獲得したお茶を飲んでいただくことをメインに、お茶の飲み比べや、

いれ方のアドバイスなどを通して日本茶についての理解を

深めてもらおうと企画されたイベントです。

厳寒の一日にもかかわらず約50名のお客様に来ていただき

存分にお茶を楽しんでもらうことが出来ました。

参加されたお客様や、協力していただいた関係各位に(私が勝手に

代表して)感謝申し上げます。

(またこのようなイベントがある時はこのブログで紹介いたします!)

2009年01月20日

日本一のお茶を楽しむ会

今月1月24日(土)に日本茶インストラクター協会熊本県支部と

熊本県茶商業協同組合との合同で「日本一のお茶を楽しむ会」

という茶消費拡大イベントが行われます。

これは全国茶品評会で一等入選したお茶を飲んで楽しんで

もらったり、お茶の飲み比べをしていただいたり、おいしい淹れ方を

ならったりとお茶三昧の時間を過ごしてもらおうというものです。

時間は午後1時から3時半まで。場所は熊本北署の隣の

JA熊本経済連会館7階です。

参加費は無料です。

50名限定で、本日現在40名ほどの申込が来ておりますので、

残りわずかです。 ご参加を希望の方は上記の電話番号に電話して

いただくか、このページの「オーナーへのメッセージ」までメールして

ください。定員に達していた時は申し訳ありませんがお断りする場合が

ございます。ご承知おきくださいませ。

というわけで「日本一のお茶を楽しむ会」参加してみられたら、いかがですか。きっと楽しいですよ。

(昨年の全国お茶まつり、お茶カフェのようす)

2008年11月19日

今日もお茶講座

昨日に引き続き、お茶講座が連続して入りました。

しばらく講座がお休みの状態が続きましたが

入る時はたまたま連続になりました。

今日の講座の主催は熊本市立山ノ内小学校のPTA家庭学級です。

講座の時間は10:00~11:30で、正味1時間半の予定です。

急に冷え込んで来て、体調を崩された人もいて、出席者が8名に

なりました。でも大丈夫、私としては10人前後の講座が一番

やりやすいのです。ある意味一番和気あいあいとやれる人数でも

あります。

講座も二日目になると、昨日まめらんかった口も多少まめるように

なりました。時間がゆとりある分、ていねいに説明できます。

さて今日はおいしいお茶のいれ方の基本を説明いたします。

まず、お湯の温度です。

お湯の温度が高すぎると渋味の元が早く出ます。

それに対してうま味のもとのアミノ酸は温度にあまり関係なく

一定の速度でゆっくりお湯に溶け出します。

だから低い温度でゆっくり時間をかけていれた方がうま味の多い

お茶になるのです。

適温は70~80℃くらい、お茶の種類によっても違ってきます。

玉露などは50℃くらいの温度で2分くらいかけていれます。

次にお湯の量とお茶の葉の量との関係です。

茶の葉の量は1人あたり2gとか書いてある場合がありますが、

その時のお湯の量との関係で変わってきます。

1人あたり2gというのは、お湯の量、80ccに対してです。

80ccというとけっこう小ぶりの湯のみです。

普通はもう少し大きい湯飲みを使うのではないでしょうか。

その場合、茶葉の量もそれに合わせる必要があります。

右端の湯飲みはお茶屋さんの店頭で接茶によく使われる大きさの湯飲みです。

今入っている水の量で80cc、この量で使用する茶葉は約2.5g、

小さじ一杯分くらいです。

右から2番目の湯飲みと3番目の湯飲みはおよそ同じくらいで、

135ccと150cc入っています。これには小さじ2杯分、約5~6gの茶葉が

必要です。

左端の湯飲みになると230ccです。これには小さじ3杯分、

約8~9gの茶葉が必要になってきます。

このように湯飲みの大きさで茶葉の量が変わります。

次に急須にお茶の葉とお湯を入れてからです。

その状態でしばらく待つ必要があります。うま味がじっくり溶け出すのを

待つためです。

その時間はお茶の種類によっても違いますが、上級の煎茶で約1分程度です。

さあ、充分待ってお茶のうま味が出たら、湯飲みに注ぎます。

その時に一度にざーっと注がないでください。1杯の湯飲みだったら軽く

ちょん、ちょんとテンポをつけて注ぎましょう。

複数の湯飲みに注ぐ時は「回し注ぎ」ということをします。

これはそれぞれの湯飲みの濃さと量が均等になるためにします。

図のように1、2、3と順番に、そしてまた3,2,1と注ぎ分けていきます。

以上の手順をかんたんにまとめると、

ポイントは最後の一滴まで注ぎきること。

最後の一滴においしさが濃縮されています。

そしてマニュアルに出来ない最後のポイント。

相手に対する気持ちを込めること。

もてなしの心は日本人の美徳であるとともに、お茶の心でもあります。

ご自分一人で飲まれる時も同じようにご自分自身をいたわりながら、

お飲みください。

今日の講座に出席していただいた皆様

ありがとうございました。

しばらく講座がお休みの状態が続きましたが

入る時はたまたま連続になりました。

今日の講座の主催は熊本市立山ノ内小学校のPTA家庭学級です。

講座の時間は10:00~11:30で、正味1時間半の予定です。

急に冷え込んで来て、体調を崩された人もいて、出席者が8名に

なりました。でも大丈夫、私としては10人前後の講座が一番

やりやすいのです。ある意味一番和気あいあいとやれる人数でも

あります。

講座も二日目になると、昨日まめらんかった口も多少まめるように

なりました。時間がゆとりある分、ていねいに説明できます。

さて今日はおいしいお茶のいれ方の基本を説明いたします。

まず、お湯の温度です。

お湯の温度が高すぎると渋味の元が早く出ます。

それに対してうま味のもとのアミノ酸は温度にあまり関係なく

一定の速度でゆっくりお湯に溶け出します。

だから低い温度でゆっくり時間をかけていれた方がうま味の多い

お茶になるのです。

適温は70~80℃くらい、お茶の種類によっても違ってきます。

玉露などは50℃くらいの温度で2分くらいかけていれます。

次にお湯の量とお茶の葉の量との関係です。

茶の葉の量は1人あたり2gとか書いてある場合がありますが、

その時のお湯の量との関係で変わってきます。

1人あたり2gというのは、お湯の量、80ccに対してです。

80ccというとけっこう小ぶりの湯のみです。

普通はもう少し大きい湯飲みを使うのではないでしょうか。

その場合、茶葉の量もそれに合わせる必要があります。

右端の湯飲みはお茶屋さんの店頭で接茶によく使われる大きさの湯飲みです。

今入っている水の量で80cc、この量で使用する茶葉は約2.5g、

小さじ一杯分くらいです。

右から2番目の湯飲みと3番目の湯飲みはおよそ同じくらいで、

135ccと150cc入っています。これには小さじ2杯分、約5~6gの茶葉が

必要です。

左端の湯飲みになると230ccです。これには小さじ3杯分、

約8~9gの茶葉が必要になってきます。

このように湯飲みの大きさで茶葉の量が変わります。

次に急須にお茶の葉とお湯を入れてからです。

その状態でしばらく待つ必要があります。うま味がじっくり溶け出すのを

待つためです。

その時間はお茶の種類によっても違いますが、上級の煎茶で約1分程度です。

さあ、充分待ってお茶のうま味が出たら、湯飲みに注ぎます。

その時に一度にざーっと注がないでください。1杯の湯飲みだったら軽く

ちょん、ちょんとテンポをつけて注ぎましょう。

複数の湯飲みに注ぐ時は「回し注ぎ」ということをします。

これはそれぞれの湯飲みの濃さと量が均等になるためにします。

図のように1、2、3と順番に、そしてまた3,2,1と注ぎ分けていきます。

以上の手順をかんたんにまとめると、

ポイントは最後の一滴まで注ぎきること。

最後の一滴においしさが濃縮されています。

そしてマニュアルに出来ない最後のポイント。

相手に対する気持ちを込めること。

もてなしの心は日本人の美徳であるとともに、お茶の心でもあります。

ご自分一人で飲まれる時も同じようにご自分自身をいたわりながら、

お飲みください。

今日の講座に出席していただいた皆様

ありがとうございました。

2008年11月18日

お茶講座

本日は久しぶりの日本茶講座を行いました。

そもそも日本茶インストラクターというのは

日本茶の知識とおいしい淹れ方(いれ方)の普及のために作られ、

私もその使命を担ってインストラクターになったのです。

その任務を果たさないといけません(^_^.)

さて、今日の講座の主催は嘉島町にある「NPO法人子育て談話室」

子供さんを抱えた若いお母さんをヘルプする組織です。

そこでの約1時間ほどの講座です。

タイトルは「日本茶をおいしく楽しもう」

どんなことをするかと言えば、

今日はまず、2つの違ういれ方をしたお茶の飲み比べから始めました。

一方は高い温度で雑にいれたお茶、他方は同じお茶を同じ量使い、

湯冷まししたお湯でていねいにいれたお茶。2つを飲んで、いれ方の

違いで、味がかなり違うことを感じてもらおうというもの。

今日はインストラクターの松本さんに手伝ってもらい、同時に2つを

いれて、出しました。

やはり飲み比べると、違いははっきりするようです。

お茶のうま味が、ゆっくりいれることにより、より実感できたよう。

ただしゆっくりいれた方が丁寧すぎて濃厚になり、渋味を感じた人も

いたみたい。

ちなみに渋味、にが味を感じる味覚は個人差が大きく、「慣れ」でも

変わってきます。例えば子供の頃あんなに苦かったビールが、大人に

なればおいしく感じるようなことがあります。濃いお茶を飲みなれて

いない人は渋味を敏感に感じるようです。

飲みなれた人は若干の渋味は、ないと物足りないという人も多いの

です。結局自分の好みの味にするためにいれ方の工夫を楽しむと

いうことも大事なのです。

さて、講座は実際にご自分でいれていただき、その後お茶の種類の説明

から玉露の試飲会へと進んでいきます。いくつかの質問にお答えしていくと

1時間があっという間に過ぎてしまいました。

久しぶりの講座だったので、口が回らなかった部分もあったりしましたが

何とか無事に終了いたしました。

実は明日もあります。

明日は小学校PTAの保護者の皆さん対象です。

このような顔の受講者にはいまだ会ったことはない。

会いたいとも思わない。

そもそも日本茶インストラクターというのは

日本茶の知識とおいしい淹れ方(いれ方)の普及のために作られ、

私もその使命を担ってインストラクターになったのです。

その任務を果たさないといけません(^_^.)

さて、今日の講座の主催は嘉島町にある「NPO法人子育て談話室」

子供さんを抱えた若いお母さんをヘルプする組織です。

そこでの約1時間ほどの講座です。

タイトルは「日本茶をおいしく楽しもう」

どんなことをするかと言えば、

今日はまず、2つの違ういれ方をしたお茶の飲み比べから始めました。

一方は高い温度で雑にいれたお茶、他方は同じお茶を同じ量使い、

湯冷まししたお湯でていねいにいれたお茶。2つを飲んで、いれ方の

違いで、味がかなり違うことを感じてもらおうというもの。

今日はインストラクターの松本さんに手伝ってもらい、同時に2つを

いれて、出しました。

やはり飲み比べると、違いははっきりするようです。

お茶のうま味が、ゆっくりいれることにより、より実感できたよう。

ただしゆっくりいれた方が丁寧すぎて濃厚になり、渋味を感じた人も

いたみたい。

ちなみに渋味、にが味を感じる味覚は個人差が大きく、「慣れ」でも

変わってきます。例えば子供の頃あんなに苦かったビールが、大人に

なればおいしく感じるようなことがあります。濃いお茶を飲みなれて

いない人は渋味を敏感に感じるようです。

飲みなれた人は若干の渋味は、ないと物足りないという人も多いの

です。結局自分の好みの味にするためにいれ方の工夫を楽しむと

いうことも大事なのです。

さて、講座は実際にご自分でいれていただき、その後お茶の種類の説明

から玉露の試飲会へと進んでいきます。いくつかの質問にお答えしていくと

1時間があっという間に過ぎてしまいました。

久しぶりの講座だったので、口が回らなかった部分もあったりしましたが

何とか無事に終了いたしました。

実は明日もあります。

明日は小学校PTAの保護者の皆さん対象です。

このような顔の受講者にはいまだ会ったことはない。

会いたいとも思わない。

2008年11月16日

秋の煎茶茶会

本日は煎茶道の体験をするために「煎茶合同茶会」に

行ってまいりました。

会場の崇城大学市民ホールに着くと、おやすごい、行列だ!

煎茶道の人気はこんなにも高いのか!とびっくりしましたが、

しばらく後ろに並んでいると、何かへんだ?

みんな違う色のチケットを持っているし、ちょっと聞いてみよう。

なーんだ、この行列は大ホールでの舞踊大会の入場待ちの行列でした。

スイマセン。

気を取り直して看板が立っている入り口から入ってみます。

今日の合同茶会は煎茶道の4大流派の

煎茶道小笠原流、日本礼道小笠原流、皇風煎茶禮式、東阿部流の

4つから成っています。

ところでこの煎茶道は江戸時代の初期に明から来た禅僧、隠元が

開祖と言われています。その後高遊外売茶翁(こうゆうがいばいさおう)などが出て、煎茶道を定着させます。

現在は約40ほどの流派があると言われています。

今日参加したのは東阿部流の茶席です。

今回は2人でお茶を点てるという形式だそうで、珍しい形だそうです。

掛け軸の説明もありましたが、聞いた端からするすると出て行く・・。

あ~っ憶えていない。ダメダナァ。

何でも黄檗宗(おうばくしゅう)に関する言葉だそうです。

黄檗宗とは隠元禅師が興した禅宗の宗派です。(説明になってないですね)

そうそう、お菓子も出ました。季節にちなんだお菓子です。

一口、二口食べてから・・おっと写真を撮るのを忘れていました。

で、パシャリ。

これは川尻の天明堂さんのお菓子だそうです。

満月が三日月になりました。

煎茶道の所作の流れるような流麗さ

勉強になりました。

高遊外売茶翁の姿です。売茶翁は禅僧ですが、60過ぎてから

自ら茶道具を担い、都の方々で席を設けて客を待つという、煎茶を売る

生活を始めました。

「仏弟子の世に居るや、その命の正邪は心に在り。事跡には在らず。

そも、袈裟の仏徳を誇って、世人の喜捨を煩わせるのは、私の持する

志とは異なっているのだ」

と述べ、売茶の生活に入ったといいます。

売茶といってもいくらでもよく、「茶銭は黄金百鎰より半文銭までくれ次第、

ただ呑みも勝手、ただよりはまけ申さず」と言っていたらしい。

穏やかで魅力的な人物だったらしくて、当時の文人らと親交が厚く、

池大雅や伊藤若沖、後年には谷文晁や富岡鉄斎などが彼の肖像画を描いています。

行ってまいりました。

会場の崇城大学市民ホールに着くと、おやすごい、行列だ!

煎茶道の人気はこんなにも高いのか!とびっくりしましたが、

しばらく後ろに並んでいると、何かへんだ?

みんな違う色のチケットを持っているし、ちょっと聞いてみよう。

なーんだ、この行列は大ホールでの舞踊大会の入場待ちの行列でした。

スイマセン。

気を取り直して看板が立っている入り口から入ってみます。

今日の合同茶会は煎茶道の4大流派の

煎茶道小笠原流、日本礼道小笠原流、皇風煎茶禮式、東阿部流の

4つから成っています。

ところでこの煎茶道は江戸時代の初期に明から来た禅僧、隠元が

開祖と言われています。その後高遊外売茶翁(こうゆうがいばいさおう)などが出て、煎茶道を定着させます。

現在は約40ほどの流派があると言われています。

今日参加したのは東阿部流の茶席です。

今回は2人でお茶を点てるという形式だそうで、珍しい形だそうです。

掛け軸の説明もありましたが、聞いた端からするすると出て行く・・。

あ~っ憶えていない。ダメダナァ。

何でも黄檗宗(おうばくしゅう)に関する言葉だそうです。

黄檗宗とは隠元禅師が興した禅宗の宗派です。(説明になってないですね)

そうそう、お菓子も出ました。季節にちなんだお菓子です。

一口、二口食べてから・・おっと写真を撮るのを忘れていました。

で、パシャリ。

これは川尻の天明堂さんのお菓子だそうです。

満月が三日月になりました。

煎茶道の所作の流れるような流麗さ

勉強になりました。

高遊外売茶翁の姿です。売茶翁は禅僧ですが、60過ぎてから

自ら茶道具を担い、都の方々で席を設けて客を待つという、煎茶を売る

生活を始めました。

「仏弟子の世に居るや、その命の正邪は心に在り。事跡には在らず。

そも、袈裟の仏徳を誇って、世人の喜捨を煩わせるのは、私の持する

志とは異なっているのだ」

と述べ、売茶の生活に入ったといいます。

売茶といってもいくらでもよく、「茶銭は黄金百鎰より半文銭までくれ次第、

ただ呑みも勝手、ただよりはまけ申さず」と言っていたらしい。

穏やかで魅力的な人物だったらしくて、当時の文人らと親交が厚く、

池大雅や伊藤若沖、後年には谷文晁や富岡鉄斎などが彼の肖像画を描いています。

2008年11月14日

お茶カフェin八代妙見祭

日本茶インストラクター協会熊本県支部では急きょ

今月23日行われる八代妙見祭で「お茶カフェ」を

開くことになりました。

そこで、チラシを作ることにしたのですが、(もちろん私が作る)

印刷等の日数をかんがみると、明日原稿を上げなくては

いけない!!

そんなの今日言うなよなぁ!!

そんなわけでバタバタと作っています。

だいぶできました(^_^;)

見てみてください。

(クリックすると拡大します)

当日八代にお出かけ予定の方はぜひお寄りください。

今月23日行われる八代妙見祭で「お茶カフェ」を

開くことになりました。

そこで、チラシを作ることにしたのですが、(もちろん私が作る)

印刷等の日数をかんがみると、明日原稿を上げなくては

いけない!!

そんなの今日言うなよなぁ!!

そんなわけでバタバタと作っています。

だいぶできました(^_^;)

見てみてください。

(クリックすると拡大します)

当日八代にお出かけ予定の方はぜひお寄りください。

2008年11月01日

日本茶インストラクター

日本茶インストラクターの活動について紹介いたします。

日本茶インストラクターというのは、平成12年に日本茶業中央会

という、茶業界の元締めみたいなところが、始めた資格認定制度です。

これは日常茶飯事ともいわれるほど一般的な日本茶ですけど

本当にお茶に合ったおいしいいれ方をしている人がどれほどいるのだろう。

そういうことをきちんと教える人が必要だよね。という趣旨で

作られました。

これは年1回全国一斉に行われ、一次試験として学科(歴史、茶業概要、

栽培、製造、化学健康科学、インストラクション技術)試験を行い、

通ったら二次試験(実技鑑定)を受けて、ここで通って認定されるという

結構きびしい試験なのです。(合格率約30%)

日本茶インストラクター認定試験の案内(リンク)

私は第1期生として平成12年から活動しています。

その時通ったのが県下で4名。

4名からのインストラクター県支部の始まりでした。その後少しずつ

後輩も増えていき、日本茶アドバイザーという資格も下に作られて、

現在熊本県ではインストラクターが36名、アドバイザーが31名になりました。

どのような活動を行っているかと言えば、まず日本茶講座などの

啓発活動。各種団体や会社、学校などに行って日本茶の良さを伝えます。

(女性の会などでのお茶講座)

(中学生へのお茶セミナー)

(外国人のための日本茶講座)

(高校生にもします)

その他には研修活動として実際に色々なお茶作りなどの体験を

したりします。

このような活動をおこなっている日本茶インストラクター協会

熊本県支部。

ホームページはこちらです→●

日本茶インストラクターというのは、平成12年に日本茶業中央会

という、茶業界の元締めみたいなところが、始めた資格認定制度です。

これは日常茶飯事ともいわれるほど一般的な日本茶ですけど

本当にお茶に合ったおいしいいれ方をしている人がどれほどいるのだろう。

そういうことをきちんと教える人が必要だよね。という趣旨で

作られました。

これは年1回全国一斉に行われ、一次試験として学科(歴史、茶業概要、

栽培、製造、化学健康科学、インストラクション技術)試験を行い、

通ったら二次試験(実技鑑定)を受けて、ここで通って認定されるという

結構きびしい試験なのです。(合格率約30%)

日本茶インストラクター認定試験の案内(リンク)

私は第1期生として平成12年から活動しています。

その時通ったのが県下で4名。

4名からのインストラクター県支部の始まりでした。その後少しずつ

後輩も増えていき、日本茶アドバイザーという資格も下に作られて、

現在熊本県ではインストラクターが36名、アドバイザーが31名になりました。

どのような活動を行っているかと言えば、まず日本茶講座などの

啓発活動。各種団体や会社、学校などに行って日本茶の良さを伝えます。

(女性の会などでのお茶講座)

(中学生へのお茶セミナー)

(外国人のための日本茶講座)

(高校生にもします)

その他には研修活動として実際に色々なお茶作りなどの体験を

したりします。

このような活動をおこなっている日本茶インストラクター協会

熊本県支部。

ホームページはこちらです→●

2008年10月24日

お茶の見本市

お茶の流通について

お茶が店頭で売られるまでどのようなルートがあるか

ご存知でしょうか。

1つは産地の茶工場から直接仕入れる方法があります。

当店でも山鹿の茶工場から契約仕入れをしています。

2つ目はJA経済連を通しての入札販売による仕入れです。

これも当店は加盟しております。

ただしこれは茶が採れる時期だけ開かれます。

3つ目は産地問屋さんを通して仕入れる方法。

九州は茶業が盛んなところで、鹿児島、八女、嬉野、宮崎と

各地に問屋さんがあり、それぞれ個性のあるお茶を扱っています。

今回ご紹介するのは、その九州の問屋さんたちが一同に

集まって見本市を開く機会が年に3回ほどあり、その模様です。

行われたのは熊本市内の会館内です。各県の問屋から出品された見本は七百数十点にのぼります。

その中からこれはと思うお茶を選び、参考価格に対して自分の買いたい値段を入れます。参考価格よりも安い場合が多いのですが、

どうしても欲しいお茶の場合、価格が高くなることもあります。

高くなる場合は他の値段より一番高い値段を付けた人が落札です。

安い場合は出典者との協議で決めます。

お茶の外観と香り、そして実際に飲んでみて気に入るかどうか確かめます。

こうしてお茶を選んで仕入れます。

すこしでもおいしいお茶を手に入れて販売するためには色々なルートを持つことも大切です。

お茶の鑑定はスプーンですくって味を見る。

先生、お味はいかが!?

お茶が店頭で売られるまでどのようなルートがあるか

ご存知でしょうか。

1つは産地の茶工場から直接仕入れる方法があります。

当店でも山鹿の茶工場から契約仕入れをしています。

2つ目はJA経済連を通しての入札販売による仕入れです。

これも当店は加盟しております。

ただしこれは茶が採れる時期だけ開かれます。

3つ目は産地問屋さんを通して仕入れる方法。

九州は茶業が盛んなところで、鹿児島、八女、嬉野、宮崎と

各地に問屋さんがあり、それぞれ個性のあるお茶を扱っています。

今回ご紹介するのは、その九州の問屋さんたちが一同に

集まって見本市を開く機会が年に3回ほどあり、その模様です。

行われたのは熊本市内の会館内です。各県の問屋から出品された見本は七百数十点にのぼります。

その中からこれはと思うお茶を選び、参考価格に対して自分の買いたい値段を入れます。参考価格よりも安い場合が多いのですが、

どうしても欲しいお茶の場合、価格が高くなることもあります。

高くなる場合は他の値段より一番高い値段を付けた人が落札です。

安い場合は出典者との協議で決めます。

お茶の外観と香り、そして実際に飲んでみて気に入るかどうか確かめます。

こうしてお茶を選んで仕入れます。

すこしでもおいしいお茶を手に入れて販売するためには色々なルートを持つことも大切です。

お茶の鑑定はスプーンですくって味を見る。

先生、お味はいかが!?

2008年10月21日

フレッシュ中学生

今日から中学2年生のナイストライが当店で実習開始です。

今年は9月に引き続き、2校目の受け入れです。

女子2名、さぁ3日間がんばってやってみようネ。

簡単な仕事を少しずつしてもらいます。

こちらは毎日やっている仕事だから特段の感想はないのですが、

中学生達にとっては、やること全部新鮮だったり、緊張したり

するのでしょうね。そしてお客様と接することも新たな体験でしょう。

お店での体験はけっこう彼らの中でずーっと残るのではないかな。

自分達の中学生の頃はナイストライなんてなかったけど、

考えてみたら、自分ちがお店でした。

でも今は店と住居が別々です。みんなそうなってしまってます。

昔は生活と仕事が不可分に結びついていたし、例えサラリーマンの

子供でも、仕事の現場が身近にあったような気がします。

今はそうではないからナイストライの意味があるのかも知れません。

一見経営者に見えるが

じつは「おやじナイストライ」の実習生である。

偉そうにするな!

今年は9月に引き続き、2校目の受け入れです。

女子2名、さぁ3日間がんばってやってみようネ。

簡単な仕事を少しずつしてもらいます。

こちらは毎日やっている仕事だから特段の感想はないのですが、

中学生達にとっては、やること全部新鮮だったり、緊張したり

するのでしょうね。そしてお客様と接することも新たな体験でしょう。

お店での体験はけっこう彼らの中でずーっと残るのではないかな。

自分達の中学生の頃はナイストライなんてなかったけど、

考えてみたら、自分ちがお店でした。

でも今は店と住居が別々です。みんなそうなってしまってます。

昔は生活と仕事が不可分に結びついていたし、例えサラリーマンの

子供でも、仕事の現場が身近にあったような気がします。

今はそうではないからナイストライの意味があるのかも知れません。

一見経営者に見えるが

じつは「おやじナイストライ」の実習生である。

偉そうにするな!

2008年10月04日

明日「全国お茶まつり熊本」です。

明日10月5日にはグランメッセで「全国お茶まつり熊本」の一般向けイベントが行われます。

お茶に関するこのような大会は10年ぶりです。

今日も関連行事で大忙しなのですが、このイベントのために先々週行いました

八代でのプレイベントの様子を報告します。

私たちのメインは「お茶カフェ」です。イベント会場で行うカフェなので普通の状態とは

かなり違います。まず大人数に備えるということが必要です。

迎える方のスタッフも結構、人数が必要ですし、手順や説明にも慣れておく必要が

あります。しかも今回は3種類のカフェを開きます。

1つ目は全国品評会の出品茶が飲める「日本茶プレミアム」まさに日本一のお茶が飲める

カフェです。2つ目は「日本晩茶紀行」バンチャの字が「晩」という字なのに注目。

これは全国(密かに)作られ飲まれている民間の伝承茶、とでも言うべきお茶たちを

5種類飲んでもらおうというもの。まず普通では飲めない珍しい晩茶が飲めます。

3つ目は「香りの銘茶紀行」最近はお茶の世界でも品種改良が進んでいます。

ここでは香りに特色のある品種茶を3種類飲み比べていただきます。

八代での予行演習を兼ねたプレイベントでは、色々な問題点が浮かび上がりました。

それを改善するためにまた打ち合わせです。

さあ、本番の明日にはうまく運べるでしょうか。

お時間のある方は是非いらっしゃってください。

お茶に関するこのような大会は10年ぶりです。

今日も関連行事で大忙しなのですが、このイベントのために先々週行いました

八代でのプレイベントの様子を報告します。

私たちのメインは「お茶カフェ」です。イベント会場で行うカフェなので普通の状態とは

かなり違います。まず大人数に備えるということが必要です。

迎える方のスタッフも結構、人数が必要ですし、手順や説明にも慣れておく必要が

あります。しかも今回は3種類のカフェを開きます。

1つ目は全国品評会の出品茶が飲める「日本茶プレミアム」まさに日本一のお茶が飲める

カフェです。2つ目は「日本晩茶紀行」バンチャの字が「晩」という字なのに注目。

これは全国(密かに)作られ飲まれている民間の伝承茶、とでも言うべきお茶たちを

5種類飲んでもらおうというもの。まず普通では飲めない珍しい晩茶が飲めます。

3つ目は「香りの銘茶紀行」最近はお茶の世界でも品種改良が進んでいます。

ここでは香りに特色のある品種茶を3種類飲み比べていただきます。

八代での予行演習を兼ねたプレイベントでは、色々な問題点が浮かび上がりました。

それを改善するためにまた打ち合わせです。

さあ、本番の明日にはうまく運べるでしょうか。

お時間のある方は是非いらっしゃってください。

2008年09月24日

お茶カフェ

10月5日にグランメッセで開かれる「全国お茶まつり熊本」での日本茶インストラクターが関わる

コーナーについてお知らせしています。

今日は、 「お茶カフェ」コーナーについてです。

お茶カフェといってもただ普通のお茶を飲ませるだけではありません!

カフェが3つのコーナーに分かれています。

1つは「日本茶プレミアム」 プレミアムというからには

どんなプレミアムなんだろうと思いますよね。

これは全国茶品評会で上位入賞したお茶を「茶ムリエ」がじっくりおいしくいれて差し上げるという

カフェ。

今年の品評会で1等1席を取った球磨郡の川上さんの煎茶がまず出されます。その説明を聞きながら

ゆっくり味わっていただき、その後に釜炒り茶と蒸し製玉緑茶を1杯ずついただきます。

所要時間約20分のプレミアム体験です。

2つ目は「香りの銘茶紀行」これは、お茶の色々な品種の中でも香りに特色のある

品種のお茶を飲み比べていただく、というコーナーです。

3つ目は「日本晩茶紀行」お茶にちょっと詳しい人ならバンチャのバンは「番」茶ではないの?

と思うかも知れません。

この晩茶の「晩」は、日本各地に伝わる民間伝承のお茶のことです。

私たちが普段飲んでいるお茶とはかなり変わっています。これもお楽しみかもです。

これらの「カフェ」について私たちも色々と試行錯誤をしてきました。

先日の日曜日には八代で予行演習を兼ねたプレイベントも行いました。

・・さあ、これだけの準備を重ねたイベントです。

当日はきっと・・楽しいですよ~。

カフェと一杯飲み屋を一緒くたに考えている客は

遅かれ早かれつまみ出される。

全国お茶まつり熊本のチラシは→ここをクリック

なお、一番上のお茶を飲んでいる画像は友人のS氏です。

コーナーについてお知らせしています。

今日は、 「お茶カフェ」コーナーについてです。

お茶カフェといってもただ普通のお茶を飲ませるだけではありません!

カフェが3つのコーナーに分かれています。

1つは「日本茶プレミアム」 プレミアムというからには

どんなプレミアムなんだろうと思いますよね。

これは全国茶品評会で上位入賞したお茶を「茶ムリエ」がじっくりおいしくいれて差し上げるという

カフェ。

今年の品評会で1等1席を取った球磨郡の川上さんの煎茶がまず出されます。その説明を聞きながら

ゆっくり味わっていただき、その後に釜炒り茶と蒸し製玉緑茶を1杯ずついただきます。

所要時間約20分のプレミアム体験です。

2つ目は「香りの銘茶紀行」これは、お茶の色々な品種の中でも香りに特色のある

品種のお茶を飲み比べていただく、というコーナーです。

3つ目は「日本晩茶紀行」お茶にちょっと詳しい人ならバンチャのバンは「番」茶ではないの?

と思うかも知れません。

この晩茶の「晩」は、日本各地に伝わる民間伝承のお茶のことです。

私たちが普段飲んでいるお茶とはかなり変わっています。これもお楽しみかもです。

これらの「カフェ」について私たちも色々と試行錯誤をしてきました。

先日の日曜日には八代で予行演習を兼ねたプレイベントも行いました。

・・さあ、これだけの準備を重ねたイベントです。

当日はきっと・・楽しいですよ~。

カフェと一杯飲み屋を一緒くたに考えている客は

遅かれ早かれつまみ出される。

全国お茶まつり熊本のチラシは→ここをクリック

なお、一番上のお茶を飲んでいる画像は友人のS氏です。

2008年09月23日

T-1グランプリ

10月3日~5日に全国お茶まつり熊本大会が開かれます。

これは十数年に一度、全国を持ち回りで行われる大会で、3日と4日は主に業界関連の催し物が

行われますが、5日(日)はグランメッセで、茶消費拡大のためのイベントが行われます。

ぜひ来ていただきたいおススメが2つあります。

1つ目は日本茶インストラクター協会熊本県支部が取り仕切る「ステージイベント」です。

何をやるかというと、まず「T-1(ティーワン)グランプリ」という小学生向けのお茶クイズ大会。

これは1等の賞品に、ニンテンドーWiiが当たるなど、豪華プレゼント&知的好奇心いっぱいの大会です。

そして次に控えるのはお茶をテーマとした「パフォーマンスショー」。

これは、これは、意外とおすすめで必見です!

まずは、静岡で行われた「全国茶インストラクションコンクール」で第1回優勝者の前田冨佐男さんの

パフォーマンス。

この人は全国茶審査技術競技会で優勝経験を持つ、聞き茶8段位。数年前に「TVチャンピオン」で

第1回お茶通チャンピオン優勝、というお茶業界では華々しい経歴を持った人です。

前田さんのパフォーマンスに続いては第2回「全国茶インストラクションコンクール」で優勝した

中田吉彦さんのお茶の紹介パフォーマンスです。

この人の落語調の語り口は人を引き込みます。

そして、熊本の地元からは漫才コンビ「カテキンズ」です。二人とも熊本の日本茶インストラクターで

一人は人吉の茶商さん、もう一人は山都町のお茶生産者です。中年の二人ですが、

息のあった(?)凸凹コンビです。

この他にも各県の日本茶インストラクター代表によるお茶紹介など、とても多彩な

プログラムとなっていますので、是非ご覧になることをお勧めします。

そして、もう1つは日本茶インストラクターやアドバイザーによる「お茶カフェ」です。

これもとてもお勧めなので、明日紹介します(^o^)丿

ステージに立つとどんな人でもアガル。

たとえ、5分前に罵詈雑言をまき散らしていた人でも。

全国お茶まつり熊本のチラシの拡大はこちらから

これは十数年に一度、全国を持ち回りで行われる大会で、3日と4日は主に業界関連の催し物が

行われますが、5日(日)はグランメッセで、茶消費拡大のためのイベントが行われます。

ぜひ来ていただきたいおススメが2つあります。

1つ目は日本茶インストラクター協会熊本県支部が取り仕切る「ステージイベント」です。

何をやるかというと、まず「T-1(ティーワン)グランプリ」という小学生向けのお茶クイズ大会。

これは1等の賞品に、ニンテンドーWiiが当たるなど、豪華プレゼント&知的好奇心いっぱいの大会です。

そして次に控えるのはお茶をテーマとした「パフォーマンスショー」。

これは、これは、意外とおすすめで必見です!

まずは、静岡で行われた「全国茶インストラクションコンクール」で第1回優勝者の前田冨佐男さんの

パフォーマンス。

この人は全国茶審査技術競技会で優勝経験を持つ、聞き茶8段位。数年前に「TVチャンピオン」で

第1回お茶通チャンピオン優勝、というお茶業界では華々しい経歴を持った人です。

前田さんのパフォーマンスに続いては第2回「全国茶インストラクションコンクール」で優勝した

中田吉彦さんのお茶の紹介パフォーマンスです。

この人の落語調の語り口は人を引き込みます。

そして、熊本の地元からは漫才コンビ「カテキンズ」です。二人とも熊本の日本茶インストラクターで

一人は人吉の茶商さん、もう一人は山都町のお茶生産者です。中年の二人ですが、

息のあった(?)凸凹コンビです。

この他にも各県の日本茶インストラクター代表によるお茶紹介など、とても多彩な

プログラムとなっていますので、是非ご覧になることをお勧めします。

そして、もう1つは日本茶インストラクターやアドバイザーによる「お茶カフェ」です。

これもとてもお勧めなので、明日紹介します(^o^)丿

ステージに立つとどんな人でもアガル。

たとえ、5分前に罵詈雑言をまき散らしていた人でも。

全国お茶まつり熊本のチラシの拡大はこちらから