2011年11月27日

お茶の入札会

お茶が茶園で作られ、店頭に並ぶまでにどういうルートがあるかと言うと、これが様々な流通経路があります。

そもそもお茶が茶工場で作られた時点で商品として通用するかと言うとそうではなく、仕上げだの合組みだのという専門用語が飛び交う過程を経て、茶袋に詰められ、商品となります。

色々なルートについてはおいおいと説明するとして、流通形態の一つとして、JA経済連が主催して行う茶入札販売会が11月25日に行われましたので、紹介したいと思います。

経済連主催の入札販売会は、本来は新茶が出来た時に間をおかずに頻繁に開催されます。

ですから5月などは月の内20回ほど開催されますし、晩秋の今の時期はまったくと言っていいほど開催されませんが、この日は今年最後の入札販売会ということで特別に開催されたものです。

多くの種類のお茶が「拝見盆」という黒い器に盛られ並べられ、それと一緒に茶をお湯で出した湯呑も並べられるのです。それを見比べながら、これはと思うお茶については色や味、香りを確認するためにもう一度お湯で抽出して見ます。

湯呑にはかご網が入れてあり、そこに茶の葉を入れます。

そこへポットのお湯を注ぎ入れます。ドボドボッと出しちゃうと、お湯が跳ねて、あっちっち!になります。

こうしてお湯を注いだ後、茶葉の様子を見て、比較したりします。

そして、味を見る時はスプーンですくって飲んでみます。

気に入ったら・・希望金額を書き込んで入札します。

いくらに入れて、実際いくらで落ちるかはまさにお茶次第。千差万別です。

ちなみに入札価格はkg当たりの単価で記入します。

今年の新茶時の最高値は2万円でしたが、これはご祝儀価格。

6~7000円なら高い方です。安い方は数百円まで、色々です。

これを仕上げて合組みして店頭に出す商品になるのですが、つまりこれらは原料のお茶というわけです。

そもそもお茶が茶工場で作られた時点で商品として通用するかと言うとそうではなく、仕上げだの合組みだのという専門用語が飛び交う過程を経て、茶袋に詰められ、商品となります。

色々なルートについてはおいおいと説明するとして、流通形態の一つとして、JA経済連が主催して行う茶入札販売会が11月25日に行われましたので、紹介したいと思います。

経済連主催の入札販売会は、本来は新茶が出来た時に間をおかずに頻繁に開催されます。

ですから5月などは月の内20回ほど開催されますし、晩秋の今の時期はまったくと言っていいほど開催されませんが、この日は今年最後の入札販売会ということで特別に開催されたものです。

多くの種類のお茶が「拝見盆」という黒い器に盛られ並べられ、それと一緒に茶をお湯で出した湯呑も並べられるのです。それを見比べながら、これはと思うお茶については色や味、香りを確認するためにもう一度お湯で抽出して見ます。

湯呑にはかご網が入れてあり、そこに茶の葉を入れます。

そこへポットのお湯を注ぎ入れます。ドボドボッと出しちゃうと、お湯が跳ねて、あっちっち!になります。

こうしてお湯を注いだ後、茶葉の様子を見て、比較したりします。

そして、味を見る時はスプーンですくって飲んでみます。

気に入ったら・・希望金額を書き込んで入札します。

いくらに入れて、実際いくらで落ちるかはまさにお茶次第。千差万別です。

ちなみに入札価格はkg当たりの単価で記入します。

今年の新茶時の最高値は2万円でしたが、これはご祝儀価格。

6~7000円なら高い方です。安い方は数百円まで、色々です。

これを仕上げて合組みして店頭に出す商品になるのですが、つまりこれらは原料のお茶というわけです。

2011年11月14日

くまもとのお茶(2)

私は熊本市の東部、「健軍商店街」で「おちゃいち山陽堂」というお茶屋を営んでいます。

さて、熊本では北から南までお茶の産地が広がっていると書きました。

ではどのような風に産地として成り立っているのでしょうか。

一例として、山鹿地方(鹿北、菊鹿)の茶産地を見てみると、こんな具合です。

山鹿は熊本県の北部ですが、地図で表すとこんな感じです。

南北に国道3号線が通り、北に行くとすぐに福岡県八女地方です。

言ってみれば八女とは山を挟んでお隣どうしなのです。

その中に10軒ほどの茶工場があります。

赤丸を付けたところがみんなお茶の生産者(茶工場)です。

これは山鹿、鹿北地方の茶産地マップからですが、

それぞれが競い合いながらお茶作りに励んでいます。

このマップの解説によると、

「鹿北、菊鹿地区のお茶は江戸時代(寛永年間の初期、1630年頃)から肥後藩細川家の御前茶として献上されてきました。このことからも分かるように、鹿北、菊鹿地方はお茶の栽培にとても適した土地です」

とあります。

それはそうでしょうね、お隣の八女地方も全国的に有名な産地なのですから。

この地方は中山間地が多く、山肌を縫うように茶畑が広がっている風景を良く見ます。

2011年11月09日

くまもとのお茶(1)

私は熊本市の東部、「健軍商店街」で「おちゃいち山陽堂」というお茶屋を営んでいます。

ずいぶん記事の間隔が空いてしまいましたが・・(^_^;)

何と言ってもやっぱり情報発信は大事だよ~、と再び思い至りましたので、

これからまたぼちぼちと更新いたします。

さて、お茶についてです。

皆さんは熊本のお茶についてどのくらいご存じでしょうか。

まずその前に、日本で一番お茶が採れる県は知っていますか?

ほとんどの皆さん、知っていますよね。そう静岡県です。

それでは、2番目に採れる県は?・・ちょっと難しくなりました。

実は鹿児島県です。

大まかに言って静岡で全国の半分くらいの生産量、

鹿児島はその静岡の半分くらいです。今のところ・・。と言うのは、静岡では

茶園面積が年々少しずつ減っているのですが、鹿児島は増えているのです。だから将来的には鹿児島の方が静岡を追い越すのではないか、・・と言っている鹿児島茶業関係者もいます。

その後に続く茶生産県としては三重県、宮崎県、京都府、奈良県、福岡県、佐賀県と続きます。

そして、我が熊本県は生産量としては9番目に当たります。

なあんだ、大したことないやんか。と、もしかしたらお思いの方もあるのではないでしょうか。

いやそうではないのですよ、と言いたいところなのですが・・熊本のお茶、どこにも引けを取らないものもあるにはあるのですが、全体として見た場合、全国的にもほとんど知られていないし、やや個性に欠けるかな、という気は正直します。

しかし、中にはきらりと光るいいお茶もあるわけで、我々茶業者としては、そういうお茶を見つけた時はうれしくなるものです。

さて、それでは熊本の何処で、お茶は採れるのでしょうか?

答え―熊本では北から南まで茶産地が散らばっています。

上の図は熊本県のお茶産地一覧です。

濃い色の地方が茶園面積で200ha以上あるところです。

上益城地方では矢部茶が有名ですが、御船、益城にも大きな茶園があります。

八代地方は泉周辺で多くお茶が作られます。

球磨地方は相良、錦周辺に大規模茶園があり、生産量は県下最大規模を誇ります。

中間の濃さのところは100~200haの規模の地方です。

鹿本地方は鹿北、菊鹿あたりが有名です。

菊池地方でも広い茶園がありますし、良品質のお茶作りは定評があります。

阿蘇地方もさかんです。

この他にも玉名、熊本、宇城、芦北、天草もそれぞれ茶園があり、言ってみればどこでもお茶が作られています。

ずいぶん記事の間隔が空いてしまいましたが・・(^_^;)

何と言ってもやっぱり情報発信は大事だよ~、と再び思い至りましたので、

これからまたぼちぼちと更新いたします。

さて、お茶についてです。

皆さんは熊本のお茶についてどのくらいご存じでしょうか。

まずその前に、日本で一番お茶が採れる県は知っていますか?

ほとんどの皆さん、知っていますよね。そう静岡県です。

それでは、2番目に採れる県は?・・ちょっと難しくなりました。

実は鹿児島県です。

大まかに言って静岡で全国の半分くらいの生産量、

鹿児島はその静岡の半分くらいです。今のところ・・。と言うのは、静岡では

茶園面積が年々少しずつ減っているのですが、鹿児島は増えているのです。だから将来的には鹿児島の方が静岡を追い越すのではないか、・・と言っている鹿児島茶業関係者もいます。

その後に続く茶生産県としては三重県、宮崎県、京都府、奈良県、福岡県、佐賀県と続きます。

そして、我が熊本県は生産量としては9番目に当たります。

なあんだ、大したことないやんか。と、もしかしたらお思いの方もあるのではないでしょうか。

いやそうではないのですよ、と言いたいところなのですが・・熊本のお茶、どこにも引けを取らないものもあるにはあるのですが、全体として見た場合、全国的にもほとんど知られていないし、やや個性に欠けるかな、という気は正直します。

しかし、中にはきらりと光るいいお茶もあるわけで、我々茶業者としては、そういうお茶を見つけた時はうれしくなるものです。

さて、それでは熊本の何処で、お茶は採れるのでしょうか?

答え―熊本では北から南まで茶産地が散らばっています。

上の図は熊本県のお茶産地一覧です。

濃い色の地方が茶園面積で200ha以上あるところです。

上益城地方では矢部茶が有名ですが、御船、益城にも大きな茶園があります。

八代地方は泉周辺で多くお茶が作られます。

球磨地方は相良、錦周辺に大規模茶園があり、生産量は県下最大規模を誇ります。

中間の濃さのところは100~200haの規模の地方です。

鹿本地方は鹿北、菊鹿あたりが有名です。

菊池地方でも広い茶園がありますし、良品質のお茶作りは定評があります。

阿蘇地方もさかんです。

この他にも玉名、熊本、宇城、芦北、天草もそれぞれ茶園があり、言ってみればどこでもお茶が作られています。

2009年04月11日

“みる芽”とは?

みる芽って聞いたことありますか?

お茶業界の人なら知っているでしょうが、普通の人は聞いたことがないと

思います。「みるい」という言葉から出た名詞ですが、「みるい」というのは

静岡の方言で、「柔らかい」とか「若い」「幼い」「青臭い」という意味の言葉だそうです。

「おまえはまだまだ“みるい”な!」 とか使うのかな。

「みるい」の反対語は「こわい」だそうで、恐ろしいという意味ではなく、

固い、とかの意味だそうです。

この「みるい」という言葉は茶業界用語では新茶に使う新芽の状態として

使います。だから幼い芽を「みる芽」というのです。

こんな新芽を「一芯二葉」(いっしんによう)で摘んで作ると、

いわゆるみる芽摘みのお茶ができます。

ちなみに一芯二葉とは、先端のまだ小さい芽と開きつつある若い葉を二枚と

いうこと。

こんな葉で作るとこんな感じのお茶ができます。

これは「やぶきた」という品種のお茶

これは「さえみどり」という品種のお茶。少し被覆してあるので緑がやや濃いです。

このようにしてお湯にだすと若芽ということが分かります。

これから迎える新茶の季節。

みる芽で摘んだお茶は少し高いのが難点ですが、

葉っぱをよく観察してみるのも面白いかも知れません。

お茶業界の人なら知っているでしょうが、普通の人は聞いたことがないと

思います。「みるい」という言葉から出た名詞ですが、「みるい」というのは

静岡の方言で、「柔らかい」とか「若い」「幼い」「青臭い」という意味の言葉だそうです。

「おまえはまだまだ“みるい”な!」 とか使うのかな。

「みるい」の反対語は「こわい」だそうで、恐ろしいという意味ではなく、

固い、とかの意味だそうです。

この「みるい」という言葉は茶業界用語では新茶に使う新芽の状態として

使います。だから幼い芽を「みる芽」というのです。

こんな新芽を「一芯二葉」(いっしんによう)で摘んで作ると、

いわゆるみる芽摘みのお茶ができます。

ちなみに一芯二葉とは、先端のまだ小さい芽と開きつつある若い葉を二枚と

いうこと。

こんな葉で作るとこんな感じのお茶ができます。

これは「やぶきた」という品種のお茶

これは「さえみどり」という品種のお茶。少し被覆してあるので緑がやや濃いです。

このようにしてお湯にだすと若芽ということが分かります。

これから迎える新茶の季節。

みる芽で摘んだお茶は少し高いのが難点ですが、

葉っぱをよく観察してみるのも面白いかも知れません。

2009年04月10日

新茶始まる

木々の若葉の緑が鮮やかに映える季節になりました。

いよいよ本格的な新茶のシーズンが始まります。

今日4月10日は今年の熊本の新茶初入札会でした。

これはJA熊本経済連の主催する入札販売会が今日初日を迎えたのです。

これから山鹿や菊池、宇城、上益城、球磨、芦北、などなどのお茶が入札に

かけられて流通します。今日はそのスタートの初日というわけです。

初日だから各メディアの報道陣もたくさん集まります。

今年は3月に暖かかったせいで去年より8日ほど早く始まりました。

とは言っても今日出てきたお茶は早場所の水俣で採れた早生品種のみ。

「さきみどり」という品種のお茶でした。

マスコミ発表的には「今年も味と香りが乗って、期待出来ます!」

と言うべきところでしょうが、正直今年はお茶生産者にとっても、販売者にとっても

きびしい環境に置かれることが予想されます。

こんなことを言っては怒られるかもしれないけど、冬暖かくて、春先、寒の戻りが

あって霜の心配があった年はお茶の出来は良くないことが多い。

ただし、これは言っておかなければなりませんが、茶園の管理が行き届いている

ところは出来はそれほど落ちません。つまり、行きとどいた手入れをしているところと

そうでないところとの差がけっこう付くということです。

買うほうもそれを見極める目が要求されます。それと全体的な傾向として

急須で淹れたお茶が年々飲まれなくなってきていることもあります。

これは色々要因がありそうですが、私は一つには昔ほど香りの高いお茶が

少なくなっていることもあると思います。

これについては述べ出したらきりがないので、次の機会にでもいたしましょう。

とにかく、これから新茶の季節が始まるのです。

良いお茶が出来ることを本当は大いに期待しています。

作っている人ががんばっているのだから、我々もがんばらなくっちゃ。

いよいよ本格的な新茶のシーズンが始まります。

今日4月10日は今年の熊本の新茶初入札会でした。

これはJA熊本経済連の主催する入札販売会が今日初日を迎えたのです。

これから山鹿や菊池、宇城、上益城、球磨、芦北、などなどのお茶が入札に

かけられて流通します。今日はそのスタートの初日というわけです。

初日だから各メディアの報道陣もたくさん集まります。

今年は3月に暖かかったせいで去年より8日ほど早く始まりました。

とは言っても今日出てきたお茶は早場所の水俣で採れた早生品種のみ。

「さきみどり」という品種のお茶でした。

マスコミ発表的には「今年も味と香りが乗って、期待出来ます!」

と言うべきところでしょうが、正直今年はお茶生産者にとっても、販売者にとっても

きびしい環境に置かれることが予想されます。

こんなことを言っては怒られるかもしれないけど、冬暖かくて、春先、寒の戻りが

あって霜の心配があった年はお茶の出来は良くないことが多い。

ただし、これは言っておかなければなりませんが、茶園の管理が行き届いている

ところは出来はそれほど落ちません。つまり、行きとどいた手入れをしているところと

そうでないところとの差がけっこう付くということです。

買うほうもそれを見極める目が要求されます。それと全体的な傾向として

急須で淹れたお茶が年々飲まれなくなってきていることもあります。

これは色々要因がありそうですが、私は一つには昔ほど香りの高いお茶が

少なくなっていることもあると思います。

これについては述べ出したらきりがないので、次の機会にでもいたしましょう。

とにかく、これから新茶の季節が始まるのです。

良いお茶が出来ることを本当は大いに期待しています。

作っている人ががんばっているのだから、我々もがんばらなくっちゃ。

2009年04月01日

新茶が近づいています。

4月の扉が聞き、早かった今年の桜も終盤を迎えようとしています。

健軍自衛隊通り桜まつりは3月29日(日)に行われました。

うす曇りで少々肌寒いお天気でしたが、大勢の花見客でにぎわいました。

さて、4月になるといよいよ新茶のシーズンを迎えます。

桜と同様、お茶の芽も今年は早く伸びてきそうです。

熊本の場合、昨年は4月20日頃から新茶が本格的に出始めましたが

今年はどうでしょう。

ちなみに鹿児島では摘み取りが秒読み状態です。桜前線と同じで

新茶前線も南から北上してくるのです。鹿児島茶市場の初取引は

4月4日と聞いています。

下の写真は鹿児島の問屋さんから送ってもらった南九州市頴娃町の

現在の茶園の様子です。

なんだ、黒い幕が張ってあるではないか、とお思いでしょう。

これは甘みを出すために日光を遮光してあるところです。

中の様子はこうなります。

緑の新芽がぎっしりと芽生えています。

鹿児島も熊本もおいしい新茶がたくさん出来てくれるよう祈っています。

2009年02月27日

球磨(相良)のお茶

熊本は北から南まで各地でお茶が採れる茶産地県です。

その中でも生産量が一番多いのは球磨郡。

相良村と錦町にまたがる広大な高原(たかんばる)大地

ここにはおいしいお茶を作りたいと意欲を持ち、がんばっている

若手の生産者たちがいます。

その中でも最も元気で将来性の高い生産者の一人

(有)サンティーの川上誠一さんの茶工場を紹介したいと思います。

ここでは最新の製茶設備のもと、量も質もそれぞれ高いお茶を

生産しています。

去年熊本で開かれた全国品評会「煎茶4kの部」でみごと農林水産大臣賞

を獲得した茶工場です。

大変きれいに管理された工場もさることながら、お茶作りに取り組む

真剣な姿勢が、結果として優秀な製品となって表れるのでしょう。

そして、広大な茶園で活躍する大型乗用摘採機(お茶を摘み取る機械)

がこれです。

この車の後ろにコンテナを積んで、摘んだ葉をどんどん吹き上げて

いくのです。

このお二人が川上さんご夫婦。まだ若い!

球磨にはこのような若い生産者もたくさんいます。

そして経験を積んだベテランの生産家の方もおられます。

これからが大変楽しみな地域です。

球磨の茶園の動画です。

その中でも生産量が一番多いのは球磨郡。

相良村と錦町にまたがる広大な高原(たかんばる)大地

ここにはおいしいお茶を作りたいと意欲を持ち、がんばっている

若手の生産者たちがいます。

その中でも最も元気で将来性の高い生産者の一人

(有)サンティーの川上誠一さんの茶工場を紹介したいと思います。

ここでは最新の製茶設備のもと、量も質もそれぞれ高いお茶を

生産しています。

去年熊本で開かれた全国品評会「煎茶4kの部」でみごと農林水産大臣賞

を獲得した茶工場です。

大変きれいに管理された工場もさることながら、お茶作りに取り組む

真剣な姿勢が、結果として優秀な製品となって表れるのでしょう。

そして、広大な茶園で活躍する大型乗用摘採機(お茶を摘み取る機械)

がこれです。

この車の後ろにコンテナを積んで、摘んだ葉をどんどん吹き上げて

いくのです。

このお二人が川上さんご夫婦。まだ若い!

球磨にはこのような若い生産者もたくさんいます。

そして経験を積んだベテランの生産家の方もおられます。

これからが大変楽しみな地域です。

球磨の茶園の動画です。

2009年02月24日

お茶っ葉を見るーっ

お茶っ葉をぐぐっーと近づいて見たことありますか?

大きく拡大して見ると、これがお茶っ葉?て感じですね。

上の写真は玉露の葉の拡大写真。

これは、煎茶の葉でーす。

くるくると巻かれた葉の様子がよく分かります。

これは「深蒸し煎茶」の葉です。

長く蒸すので、葉が細かくなっています。濃く出るタイプのお茶です。

これは「蒸し製玉緑茶」といわれるお茶。

通称「ぐり茶」です。煎茶と同じような製法で作りますが、

仕上げで、煎茶のようにまっすぐ伸ばさないので、葉が若干丸まっています。

これは「釜炒り茶」の葉っぱ。釜で炒って作るので、

さらに丸まった形です。

こうやってお茶の葉っぱを拡大して見ると、なんとなく普段使っている

お茶がこんな形をしてるのかと、改めて感心したりします。

2009年02月08日

「茶色」はお茶の色?

「茶色」はお茶の色からそう名付けられたのでしょうか。

昔から布の染色素材として茶の煎じ汁が使われていたようです。

それでは現在のお茶のお湯の色は茶色?・・ではない場合が

多いですよね。

普通、煎茶を出した時に出る色は緑色。茶種によっても

違いますね。特に「深蒸し煎茶」を出した時には鮮やかな緑に

出ることも多いものです。

これは本来のお茶の色でしょうか。どうも細かい葉の破片や

微小な粉末がお湯の中に溶け出て緑色を作っているようです。

ためしにこのお湯をしっかりろ過してみることにします。

コーヒーフィルターでもOKです。濾してみると緑色が残って

います。ろ過されたお茶はどんな色かと言うと、

薄い黄色、といった色でしょうか。茶色ではないようです。

でもこのお茶は時間が経てば徐々に茶色に変化していきます。

酸素と触れ合うことで酸化されていくのです。

それでは昔よく飲まれていたようなお茶ではどうでしょうか。

これは「京ほうじ茶」。大きな葉がそのまま乾燥されたような

お茶の形です。葉っぱが茶色なので、いかにも茶色のお湯に

出そうです。

やっぱりそうですね。茶色のお湯の色に出ています。これは

ろ過しなくてもそのままでこんな澄んだ茶色に出ました。

このお茶は製造する時に萎凋(いちょう。酸化すること)して

います。昔の庶民のお茶はこのようなお茶が多かったのです。

やっぱり茶色はお茶の色から来ているのですね。

ちなみに並べたこの3つ。

左から「京ほうじ茶」「ペットドリンクのお茶」「急須で出した煎茶」

それぞれのお茶の色です。急須の煎茶だけがろ過しています。

昔から布の染色素材として茶の煎じ汁が使われていたようです。

それでは現在のお茶のお湯の色は茶色?・・ではない場合が

多いですよね。

普通、煎茶を出した時に出る色は緑色。茶種によっても

違いますね。特に「深蒸し煎茶」を出した時には鮮やかな緑に

出ることも多いものです。

これは本来のお茶の色でしょうか。どうも細かい葉の破片や

微小な粉末がお湯の中に溶け出て緑色を作っているようです。

ためしにこのお湯をしっかりろ過してみることにします。

コーヒーフィルターでもOKです。濾してみると緑色が残って

います。ろ過されたお茶はどんな色かと言うと、

薄い黄色、といった色でしょうか。茶色ではないようです。

でもこのお茶は時間が経てば徐々に茶色に変化していきます。

酸素と触れ合うことで酸化されていくのです。

それでは昔よく飲まれていたようなお茶ではどうでしょうか。

これは「京ほうじ茶」。大きな葉がそのまま乾燥されたような

お茶の形です。葉っぱが茶色なので、いかにも茶色のお湯に

出そうです。

やっぱりそうですね。茶色のお湯の色に出ています。これは

ろ過しなくてもそのままでこんな澄んだ茶色に出ました。

このお茶は製造する時に萎凋(いちょう。酸化すること)して

います。昔の庶民のお茶はこのようなお茶が多かったのです。

やっぱり茶色はお茶の色から来ているのですね。

ちなみに並べたこの3つ。

左から「京ほうじ茶」「ペットドリンクのお茶」「急須で出した煎茶」

それぞれのお茶の色です。急須の煎茶だけがろ過しています。

2009年02月03日

ぐり茶とのび茶

ぐり茶といわれるお茶をご存じでしょうか。

あまり聞きなれない名前ですけれども、どこかで聞いたことがある

という方もいらっしゃるかも知れません。

正式な名称は玉緑茶(たまりょくちゃ)といいます。

ああ、それなら知っているという方もいらっしゃるでしょうし、

知らないけど、玉露(ぎょくろ)のお友達??なのかな。

とぐらいにしか分からない方もいるでしょう。

名前の由来はその形からきています。煎茶みたいに真っ直ぐに

伸びていないで、少し曲がって、丸まった形をしています。

玉のように曲がっているから玉緑茶と名付けられたのでしょう。

これには煎茶のように蒸して作る「蒸し製玉緑茶」と釜で炒って作る

「釜炒り製玉緑茶」の2種類ありますが、釜で炒る方は一般的に

「釜炒り茶」と呼ばれることが多く、玉緑茶と言えば蒸し製を指す

ことがほとんどです。

(ぐり茶)

作り方は煎茶とほとんど同じで蒸してから熱風を当てて揉みながら

乾燥させて作ります。最後の仕上げで、煎茶は精揉という工程で、

まっすぐ針のように伸ばして乾燥させますが、玉緑茶は伸ばさずに

自然に丸く乾燥させます。

そのぐりっとなった形から「ぐり茶」と呼ばれます。また煎茶は

伸ばしてつくるから「のび茶」と呼ばれることもあります。

(こちらはのび茶)

さて、この「ぐり茶」の名前の由来を調べてみるとおもしろいことが

分かります。それは大正から昭和初期にかけてのお茶の輸出に

ついてです。日本はロシア(旧ソ連)にお茶をけっこう輸出して

いた時期がありました。

元々ロシアでは中国茶(釜炒り茶)を主に輸入していましたが

革命による混乱で途絶えた期間があり、その時に日本はお茶の

輸出を図ったのです。しかし日本での主流の煎茶では、釜炒りの

中国茶を見慣れたロシア人にはなじみにくかったようです。

そこで、煎茶の形を丸くして、釜炒り茶に似せて作ったのが

(蒸し製)玉緑茶というわけです。このお茶の輸出は順調に続き、

少しずつ輸出量を増やして行き、1935年頃には約4500トンも輸出

するようになりました。それで、この釜炒り茶に模した蒸し茶に

名前を付けようということになり、名称を公募しました。

その結果、昭和7年に「玉緑茶」という名前が決まったのです。

古来からのお茶の歴史と比すると玉緑茶の誕生はとても新しい

ものなのですね。

さて、ソ連への茶の輸出は順調に進んだものの、1940年の

日、独、伊三国同盟によりストンと途絶え、その後起こった

第二次世界大戦によって完全に終わってしまいました。

そんな玉緑茶ですが、九州ではもともと釜炒り茶の生産が

多かったせいもあり、戦後、九州は玉緑茶の主産地になって

いきます。佐賀の嬉野茶、熊本の矢部茶などは特に有名です。

(ご存じ通潤橋で有名な矢部町、現在では合併して山都町です)

ただ、現在では煎茶が8割以上という日本茶の中での玉緑茶の割合は

非常に少なく、全国的に見ればマイナーな種類のお茶ではあります。

ちなみに熊本では年間約1800トン弱の茶生産量がありますが、

内訳はぐり(玉緑茶)とのび(煎茶)が大体半分ずつくらいです。

基本的な作りはほぼ一緒な両者ですが持ち味には微妙な違いが

あると言われています。

一般的にはすっきりさっぱり系の味で二煎目以降も良く出ると

言われるぐり茶。一煎目に味がしっかり出てコクがあると言われる

のび茶。さあ、皆さんはどちらがおいしいとお思いでしょうか。

(のび茶の産地として有名で、生産量日本一なのは静岡県。

しかしまだ生産量の差がある2位の鹿児島県にじわじわと

追いつかれつつあります。

それには関係なく、がんばれ、熊本県!)

あまり聞きなれない名前ですけれども、どこかで聞いたことがある

という方もいらっしゃるかも知れません。

正式な名称は玉緑茶(たまりょくちゃ)といいます。

ああ、それなら知っているという方もいらっしゃるでしょうし、

知らないけど、玉露(ぎょくろ)のお友達??なのかな。

とぐらいにしか分からない方もいるでしょう。

名前の由来はその形からきています。煎茶みたいに真っ直ぐに

伸びていないで、少し曲がって、丸まった形をしています。

玉のように曲がっているから玉緑茶と名付けられたのでしょう。

これには煎茶のように蒸して作る「蒸し製玉緑茶」と釜で炒って作る

「釜炒り製玉緑茶」の2種類ありますが、釜で炒る方は一般的に

「釜炒り茶」と呼ばれることが多く、玉緑茶と言えば蒸し製を指す

ことがほとんどです。

(ぐり茶)

作り方は煎茶とほとんど同じで蒸してから熱風を当てて揉みながら

乾燥させて作ります。最後の仕上げで、煎茶は精揉という工程で、

まっすぐ針のように伸ばして乾燥させますが、玉緑茶は伸ばさずに

自然に丸く乾燥させます。

そのぐりっとなった形から「ぐり茶」と呼ばれます。また煎茶は

伸ばしてつくるから「のび茶」と呼ばれることもあります。

(こちらはのび茶)

さて、この「ぐり茶」の名前の由来を調べてみるとおもしろいことが

分かります。それは大正から昭和初期にかけてのお茶の輸出に

ついてです。日本はロシア(旧ソ連)にお茶をけっこう輸出して

いた時期がありました。

元々ロシアでは中国茶(釜炒り茶)を主に輸入していましたが

革命による混乱で途絶えた期間があり、その時に日本はお茶の

輸出を図ったのです。しかし日本での主流の煎茶では、釜炒りの

中国茶を見慣れたロシア人にはなじみにくかったようです。

そこで、煎茶の形を丸くして、釜炒り茶に似せて作ったのが

(蒸し製)玉緑茶というわけです。このお茶の輸出は順調に続き、

少しずつ輸出量を増やして行き、1935年頃には約4500トンも輸出

するようになりました。それで、この釜炒り茶に模した蒸し茶に

名前を付けようということになり、名称を公募しました。

その結果、昭和7年に「玉緑茶」という名前が決まったのです。

古来からのお茶の歴史と比すると玉緑茶の誕生はとても新しい

ものなのですね。

さて、ソ連への茶の輸出は順調に進んだものの、1940年の

日、独、伊三国同盟によりストンと途絶え、その後起こった

第二次世界大戦によって完全に終わってしまいました。

そんな玉緑茶ですが、九州ではもともと釜炒り茶の生産が

多かったせいもあり、戦後、九州は玉緑茶の主産地になって

いきます。佐賀の嬉野茶、熊本の矢部茶などは特に有名です。

(ご存じ通潤橋で有名な矢部町、現在では合併して山都町です)

ただ、現在では煎茶が8割以上という日本茶の中での玉緑茶の割合は

非常に少なく、全国的に見ればマイナーな種類のお茶ではあります。

ちなみに熊本では年間約1800トン弱の茶生産量がありますが、

内訳はぐり(玉緑茶)とのび(煎茶)が大体半分ずつくらいです。

基本的な作りはほぼ一緒な両者ですが持ち味には微妙な違いが

あると言われています。

一般的にはすっきりさっぱり系の味で二煎目以降も良く出ると

言われるぐり茶。一煎目に味がしっかり出てコクがあると言われる

のび茶。さあ、皆さんはどちらがおいしいとお思いでしょうか。

(のび茶の産地として有名で、生産量日本一なのは静岡県。

しかしまだ生産量の差がある2位の鹿児島県にじわじわと

追いつかれつつあります。

それには関係なく、がんばれ、熊本県!)

2009年01月28日

春のお茶

春は名のみの風の寒さや・・。

まだまだ寒い日が続きますが、お風邪など引いて

いらっしゃいませんでしょうか。

当店では店頭でも少しでも春を先取りしたい、と思い

春のお茶と蔵出し緑茶を並べました。

同じお茶でも季節により微妙に味わいが変わってきます。

お茶自身の熟成ということもあるし、気候が違えば感じる味も

違って感じることもあります。

そんな、春を少しでも感じるお茶を出しています。

もひとつついでに、小さなひな人形も並べてみました。

春はもうすぐです。

まだまだ寒い日が続きますが、お風邪など引いて

いらっしゃいませんでしょうか。

当店では店頭でも少しでも春を先取りしたい、と思い

春のお茶と蔵出し緑茶を並べました。

同じお茶でも季節により微妙に味わいが変わってきます。

お茶自身の熟成ということもあるし、気候が違えば感じる味も

違って感じることもあります。

そんな、春を少しでも感じるお茶を出しています。

もひとつついでに、小さなひな人形も並べてみました。

春はもうすぐです。

2009年01月26日

「べにふうき」というお茶

今は一年で一番寒い時期ですね。朝の挨拶を交わす時も

つい「寒いですね~」となってしまいます。

でもこの寒さも2月の声を聞き、しばらくすると緩んできて、

温かく感じる日がぼつぼつと出てきます。温かくなるのは

いいのですが、その内に何かが漂いだします。

・・それは花粉です。

温かく気持ちのいい季節にやっとなったかと思うと、

現れるのが花粉!花粉症の人は、他の人が最高の季節の時に

最悪の気分でいなくてはなりません!なんて理不尽な!

そういう私も花粉症なので、つらさがよーく分かります。

花粉症の症状を抑えるには、マスクなどで花粉の侵入を

防ぐのがまず一番。それでも入ってくる花粉からの症状を

緩和するために薬を飲んだりしますね。でも薬だと、眠く

なったりする副作用もあり、しょっちゅう飲むのも気が重い

ですよね。

そこで最近話題になっているお茶を紹介します。

べにふうきという名前のお茶です。

このべにふうきというのは品種の名前で、専門的に解説すれば

母親品種が多田系アッサム雑種の「べにほまれ」、父親品種は

インド・ダージリンからの導入種「枕Cd86」です。

つまり紅茶品種から作られたお茶で、もともとは紅茶用の品種な

わけです。紅茶用品種の特色はやや渋みが強いということが

挙げられます。

そして、このべにふうきには特殊なカテキンである

エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート(EGCG3”Me)

(通称メチル化カテキン)が含まれることが分かりました。

このメチル化カテキンは花粉症などのアレルギー症状に対して

改善効果を持つことが分かったのです。

花粉症などのアレルギー症状の起こる仕組みと、メチル化カテキン

の作用を図で説明すると下のようになります。

このように花粉症の症状緩和に効果のあるべにふうきは私も

飲んでおり、その効果を実感しています。ただし、その効果が

持続するのは4~5時間くらいだそうです。さらに花粉を多く吸うと

持続時間も短くなります。

つまり1日に4回程度は飲み、マスクなどを併用すればなおよろしい

と、いうことです。

なあんだそんなものか、と思われる方もあるかと思いますが

なにごとも完璧なものはありえません。

薬はあまり飲みたくない、自然なものがいい、と思われる方には

おすすめできるお茶なのです。

当店のべにふうきは成分が全部吸収できるように

粉末になっています。

1袋25g入り 525円です。

また、1回ずつ分封になったものもあります。

1g×15個入り 480円。

つい「寒いですね~」となってしまいます。

でもこの寒さも2月の声を聞き、しばらくすると緩んできて、

温かく感じる日がぼつぼつと出てきます。温かくなるのは

いいのですが、その内に何かが漂いだします。

・・それは花粉です。

温かく気持ちのいい季節にやっとなったかと思うと、

現れるのが花粉!花粉症の人は、他の人が最高の季節の時に

最悪の気分でいなくてはなりません!なんて理不尽な!

そういう私も花粉症なので、つらさがよーく分かります。

花粉症の症状を抑えるには、マスクなどで花粉の侵入を

防ぐのがまず一番。それでも入ってくる花粉からの症状を

緩和するために薬を飲んだりしますね。でも薬だと、眠く

なったりする副作用もあり、しょっちゅう飲むのも気が重い

ですよね。

そこで最近話題になっているお茶を紹介します。

べにふうきという名前のお茶です。

このべにふうきというのは品種の名前で、専門的に解説すれば

母親品種が多田系アッサム雑種の「べにほまれ」、父親品種は

インド・ダージリンからの導入種「枕Cd86」です。

つまり紅茶品種から作られたお茶で、もともとは紅茶用の品種な

わけです。紅茶用品種の特色はやや渋みが強いということが

挙げられます。

そして、このべにふうきには特殊なカテキンである

エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート(EGCG3”Me)

(通称メチル化カテキン)が含まれることが分かりました。

このメチル化カテキンは花粉症などのアレルギー症状に対して

改善効果を持つことが分かったのです。

花粉症などのアレルギー症状の起こる仕組みと、メチル化カテキン

の作用を図で説明すると下のようになります。

このように花粉症の症状緩和に効果のあるべにふうきは私も

飲んでおり、その効果を実感しています。ただし、その効果が

持続するのは4~5時間くらいだそうです。さらに花粉を多く吸うと

持続時間も短くなります。

つまり1日に4回程度は飲み、マスクなどを併用すればなおよろしい

と、いうことです。

なあんだそんなものか、と思われる方もあるかと思いますが

なにごとも完璧なものはありえません。

薬はあまり飲みたくない、自然なものがいい、と思われる方には

おすすめできるお茶なのです。

当店のべにふうきは成分が全部吸収できるように

粉末になっています。

1袋25g入り 525円です。

また、1回ずつ分封になったものもあります。

1g×15個入り 480円。

2009年01月23日

さくら緑茶

どんな商売でも「新商品」開発というのは、売上を上げる

ために非常に重要な要素です。

でも苦労して開発した商品がどんどん売れていくかといえば

そうばかりとは言えず、新商品の8、9割はボツになって消え去り

残って成功したといえるのは1、2割あればいい方だと

言われています。

当店でもそのような運命をたどって行って、いつの間にか

消えていった商品がいくつあったことか・・。

それでも懲りずに新商品投入です!

もう少しすれば暦の上での春になりますが、まだまだ今は

一番寒い時。でも、でもあっという間に春は来ますからね。

(^.^)それで、今回仕込もうとしている商品はこれ

さくら緑茶です。

緑茶に乾燥したさくらの花と葉をミックスしたお茶です。

お茶に花の香りが付いたものと言えば、中国茶で、ジャスミン茶などが

割と有名ですね。でも日本茶には花の香りのお茶はあまりありません

でした。日本人にはきつい匂いが苦手な人は結構多いみたいですね。

デリケートでナチュラルな香りを好む人が多数を占めるようです。

でもその中で「さくら」の花や葉の香りは昔から親しまれてきました。

お祝いの席などで出される「桜茶」は桜の花の塩漬けです。

これは桜の花から漂うほのかな香りを楽しむお茶です。

そして、このさくら緑茶も、緑茶の風味と桜の香りが

自然に混ざり合った、ほのぼのとした香りのお茶に仕上がりました。

お茶の葉はこのような状態になっています。

桜の花のピンク色が混ざっているのが見えます。

これを急須に入れて・・

今回、こんな湯のみを使ってみました。

お茶を注ぐと・・

はい!こんな桜の花びらのような形にお茶がはいりました。

この「さくら緑茶」見た目は普通の緑茶のように緑色ですが

飲んでみると、桜の香りが口中に広がります。

一足先に春を感じてしまいますよ~。

ちなみにお値段は50g入りで680円です。

おまけの写真は毎年4月の初旬に行われる健軍自衛隊通り

さくらまつりの時の写真です。

ために非常に重要な要素です。

でも苦労して開発した商品がどんどん売れていくかといえば

そうばかりとは言えず、新商品の8、9割はボツになって消え去り

残って成功したといえるのは1、2割あればいい方だと

言われています。

当店でもそのような運命をたどって行って、いつの間にか

消えていった商品がいくつあったことか・・。

それでも懲りずに新商品投入です!

もう少しすれば暦の上での春になりますが、まだまだ今は

一番寒い時。でも、でもあっという間に春は来ますからね。

(^.^)それで、今回仕込もうとしている商品はこれ

さくら緑茶です。

緑茶に乾燥したさくらの花と葉をミックスしたお茶です。

お茶に花の香りが付いたものと言えば、中国茶で、ジャスミン茶などが

割と有名ですね。でも日本茶には花の香りのお茶はあまりありません

でした。日本人にはきつい匂いが苦手な人は結構多いみたいですね。

デリケートでナチュラルな香りを好む人が多数を占めるようです。

でもその中で「さくら」の花や葉の香りは昔から親しまれてきました。

お祝いの席などで出される「桜茶」は桜の花の塩漬けです。

これは桜の花から漂うほのかな香りを楽しむお茶です。

そして、このさくら緑茶も、緑茶の風味と桜の香りが

自然に混ざり合った、ほのぼのとした香りのお茶に仕上がりました。

お茶の葉はこのような状態になっています。

桜の花のピンク色が混ざっているのが見えます。

これを急須に入れて・・

今回、こんな湯のみを使ってみました。

お茶を注ぐと・・

はい!こんな桜の花びらのような形にお茶がはいりました。

この「さくら緑茶」見た目は普通の緑茶のように緑色ですが

飲んでみると、桜の香りが口中に広がります。

一足先に春を感じてしまいますよ~。

ちなみにお値段は50g入りで680円です。

おまけの写真は毎年4月の初旬に行われる健軍自衛隊通り

さくらまつりの時の写真です。

2009年01月10日

ゆすっていれる?

お茶を急須でいれる時にどんないれ方をしますか?

急須をゆする?回す?何もしない?

実はどんないれ方をするかによって、出したお茶がずいぶんと

違ってきます。

ここで実験をしてみます。同じをお茶を同じ量、同じ大きさの急須に

入れます。

そして同じ時間待ちます。違うところが一つだけ。

片方は急須をゆすってみます。片方はじっと置くだけ。

さあ、どんな違いがあるでしょうか。

ゆすると、ゆすらないとでは出たお湯の色が全然違いますね。

ゆすった方が断然濃くなっています。

一般的に急須をゆすって出すと、お茶の細かい破片がお湯に多く

溶けだして濃い色になり、味も強くなります。強くなる味というのが

ある意味微妙なところで、渋みや苦みもそれなりに多く出す結果に

なってしまいます。

それに対してじっと置いておいた方は渋みより甘みがじわっと溶けだす

傾向があり、さっぱりとあまみのある味になります。

これは好みと、お茶の種類によるので、一概にどっちが良いとは

言えないのですが、いれ方によってこんなに違うということを知って

いただきたいなぁと思うのです。

できればご自宅のお茶で試してみてはいかが。

そ、そんなにゆすってはいけない!

家は揺れて、お茶はほとんどこぼれているぞ!

急須をゆする?回す?何もしない?

実はどんないれ方をするかによって、出したお茶がずいぶんと

違ってきます。

ここで実験をしてみます。同じをお茶を同じ量、同じ大きさの急須に

入れます。

そして同じ時間待ちます。違うところが一つだけ。

片方は急須をゆすってみます。片方はじっと置くだけ。

さあ、どんな違いがあるでしょうか。

ゆすると、ゆすらないとでは出たお湯の色が全然違いますね。

ゆすった方が断然濃くなっています。

一般的に急須をゆすって出すと、お茶の細かい破片がお湯に多く

溶けだして濃い色になり、味も強くなります。強くなる味というのが

ある意味微妙なところで、渋みや苦みもそれなりに多く出す結果に

なってしまいます。

それに対してじっと置いておいた方は渋みより甘みがじわっと溶けだす

傾向があり、さっぱりとあまみのある味になります。

これは好みと、お茶の種類によるので、一概にどっちが良いとは

言えないのですが、いれ方によってこんなに違うということを知って

いただきたいなぁと思うのです。

できればご自宅のお茶で試してみてはいかが。

そ、そんなにゆすってはいけない!

家は揺れて、お茶はほとんどこぼれているぞ!

2008年12月27日

茶の香り~っ

お茶屋さんの店頭に立っていると、どこからともなく

香ばしいお茶の香りが漂っているのを嗅いだことは

ありませんか?

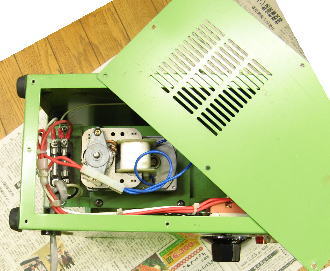

その理由1、

中でお茶の火入れをしている。

その理由2、

中でほうじ茶を作っている。

その理由3、

中で香り出し機を使っている。

理由の1と2は以前にご紹介しました。

今日はその3の「香り出し機」とはなんぞや、ということを

説明したいと思います。

まあ、読んで字のごとくお茶の「香り」を出す機械ですね。

で、どうゆう形をしているかと言えば、こういう形です。

「おお~っ!」・・と思った人はほとんどいらっしゃらないと思います。

なんじゃこれ、というのが大方の反応かと・・。

この機械、お茶を食って、中で炒って、出すのです。

それで、粉茶しか食いません。

それ以外のお茶だと中で詰まるからです。

これが食っている様子です。

巻き込んでいるだけですね (^_^;)

そして、出てきた粉はこうなっています。

中は温度調整できるのですが、約200℃くらいにすると、

香ばしい、いい香りが漂います。

しかし、こいつは中でよく詰まってしまいます。粉茶が中で

焦げ付くのでしょうね。

だから時々分解して掃除してやるのです。

フタを開けたところ。

中にはこんな、ひねくりまわってしまったステンレスの板が・・。

良く見ると、表面に茶の粉がこびりついています。

これをきれいに削ってやると、また、元のように動き出します。

けっこう手がかかるこの機械、単純なわりに買えば意外と高いのです。

ウン万円します。十万円に近いウン万円です。

きっと大量生産できないから、手作りに近くて、

それで高くなるんでしょうね。・・みんなが一家に一台持てば

大量生産で安くなるんでしょうが、

こんな機械、うちにあってもね~・・・((+_+))

香りも、一つの感情を揺さぶる要素です。

この香りにひかれて、お茶を購入されるお客様もいらっしゃいます。

人の五感をいくつも刺激してその気にさせることは、

これからもっと研究する余地がありそうです。

それはともかく、たまにはお茶やさんの店頭で、お茶の

いいにおいを嗅いで、なつかしい気分になるのもいいものですよ。

2008年12月22日

草枕

夏目漱石の有名な作品、草枕。

出だしの文章です。

「山路(やまみち)を登りながら、こう考えた。

智に働けば角(かど)が立つ。情に棹(さお)させば流される。

意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」

この文章、今の時代に持ってきても色あせません。

時代は変わっても、人との関わり合いの難しさ(ゆえの面白さ)は

不変ということでしょうか。

さて、この草枕の中で主人公がお茶について述べる部分があります。

引用したいと思います。

「―茶碗を下に置かないで、そのまま口につけた。濃く甘く、

湯加減に出た、重い露を、舌の先へ一しずくずつ落して

味わって見るのは閑人適意の韻事(ひまな人間がきままに行う風流)

である。普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違いだ。

舌頭へぽたりと載せて、清いものが四方に散れば

咽喉(のど)へ下るべき液は殆どない。

只 馥郁(ふくいく)たる匂(におい)が食道から胃のなかへ

沁み渡るのみである。―」

明治の文豪の表現力は、現代の文章には少ない重厚な魅力が

あります。

お茶を飲む表現から、口の中に広がる茶の香りや味の

想像力が広がるようです。。

私たちもお茶の魅力を伝えるものとして、表現力は磨かねば

なりませんが、道なお遠し、というのが現状です。

「あんたのために言っているんだがね」と茶を飲みながら話すオヤジ

人は良さそうだが実はタヌキである。

出だしの文章です。

「山路(やまみち)を登りながら、こう考えた。

智に働けば角(かど)が立つ。情に棹(さお)させば流される。

意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」

この文章、今の時代に持ってきても色あせません。

時代は変わっても、人との関わり合いの難しさ(ゆえの面白さ)は

不変ということでしょうか。

さて、この草枕の中で主人公がお茶について述べる部分があります。

引用したいと思います。

「―茶碗を下に置かないで、そのまま口につけた。濃く甘く、

湯加減に出た、重い露を、舌の先へ一しずくずつ落して

味わって見るのは閑人適意の韻事(ひまな人間がきままに行う風流)

である。普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違いだ。

舌頭へぽたりと載せて、清いものが四方に散れば

咽喉(のど)へ下るべき液は殆どない。

只 馥郁(ふくいく)たる匂(におい)が食道から胃のなかへ

沁み渡るのみである。―」

明治の文豪の表現力は、現代の文章には少ない重厚な魅力が

あります。

お茶を飲む表現から、口の中に広がる茶の香りや味の

想像力が広がるようです。。

私たちもお茶の魅力を伝えるものとして、表現力は磨かねば

なりませんが、道なお遠し、というのが現状です。

「あんたのために言っているんだがね」と茶を飲みながら話すオヤジ

人は良さそうだが実はタヌキである。

2008年12月19日

大福茶

大福茶というお茶をご存じでしょうか。

関西でお正月によく飲まれる縁起物のお茶です。

梅干しや昆布を中に入れて飲む場合もあります。

このお茶の起源は古く、平安時代にさかのぼります。

951年に、京都で下痢を伴う疫病が発生、蔓延しました。

時の天皇、村上天皇はこれを憂慮して、六波羅蜜寺の

空也上人に悪疫退散の祈祷を命じました。

しかし祈祷はなかなか通じませんでした。

そこで、十一面観音像を安置した台車に茶を積んで

京の町を引き回し、街頭で祈祷するとともに、茶に梅干しを

入れて人々にふるまったといいます。

するとさしもの悪疫も次第におさまった、という伝承によります。

この功徳にあやかり、村上天皇が毎年お正月にお茶を服する

ようになったと言います。

(六波羅蜜寺にある空也上人像(スケッチ)

口から六体の阿弥陀が現れたという伝説によっています。)

天皇が服するから皇(おお)福茶。

それから転じて大福茶(おおぶくちゃ)と呼ばれるように

なったそうです。

私は何も知らない頃、大福茶(だいふくちゃ)と言っていました。

大福茶(おおぶくちゃ又はおおふくちゃ)が正しい読み方です。

平素あまりお茶を飲まない人も正月だけはとっておきのお茶で

すがすがしい新年を迎え、古い年の邪気を払いましょう、という

ことなのです。( ^)o(^ )

当店の大福茶 1050円

関西でお正月によく飲まれる縁起物のお茶です。

梅干しや昆布を中に入れて飲む場合もあります。

このお茶の起源は古く、平安時代にさかのぼります。

951年に、京都で下痢を伴う疫病が発生、蔓延しました。

時の天皇、村上天皇はこれを憂慮して、六波羅蜜寺の

空也上人に悪疫退散の祈祷を命じました。

しかし祈祷はなかなか通じませんでした。

そこで、十一面観音像を安置した台車に茶を積んで

京の町を引き回し、街頭で祈祷するとともに、茶に梅干しを

入れて人々にふるまったといいます。

するとさしもの悪疫も次第におさまった、という伝承によります。

この功徳にあやかり、村上天皇が毎年お正月にお茶を服する

ようになったと言います。

(六波羅蜜寺にある空也上人像(スケッチ)

口から六体の阿弥陀が現れたという伝説によっています。)

天皇が服するから皇(おお)福茶。

それから転じて大福茶(おおぶくちゃ)と呼ばれるように

なったそうです。

私は何も知らない頃、大福茶(だいふくちゃ)と言っていました。

大福茶(おおぶくちゃ又はおおふくちゃ)が正しい読み方です。

平素あまりお茶を飲まない人も正月だけはとっておきのお茶で

すがすがしい新年を迎え、古い年の邪気を払いましょう、という

ことなのです。( ^)o(^ )

当店の大福茶 1050円

2008年12月15日

お茶屋に訪問者

本日、八女から産地問屋A社のBさんが営業で見えました。

(本人のプライバシー保護のため、本人よりだいぶイケメンに修正してあります)

お茶の仕入れルートは、以前書きましたように大きく

①産地の茶工場から直接

②経済連の入札で

③問屋さんから

この3つのルートがあります。

で、今日は3番目の八女の問屋さんのことをば少し。

今でこそ八女といえば八女茶で有名ですが、

八女茶が有名になったのはそんなに古いことではなく、

せいぜい戦後からのことです。

(八女の古い町並み、八女市内にはこのような古い建物が多く残っています)

そこには先人の苦労とお茶作りへの工夫がありました。

静岡や宇治の茶産地に負けないお茶作りを「少量高級」という

戦略で進めていったのです。

「玉露」を代表格とする高級茶路線で、八女の問屋さんたちは

全国に販路を求めて行きました。

(八女の茶園です。)

また、八女と一口に言ってもその範囲は広く、

八女市、黒木町、上陽町、星野村、矢部村などで採れるお茶を

八女茶といいます。

この中に多くの茶工場と問屋さんがあり、問屋の営業マンたちは

全国にお茶を売りに出かけています。

そんなわけで、当店などにも問屋の営業の方が見本茶をたずさえて

訪れてくれるわけです。

(このような見本茶を持ってくる。あるいは送ってくるのです)

気に入ったのがアレバ、カイマスヨ。

(本人のプライバシー保護のため、本人よりだいぶイケメンに修正してあります)

お茶の仕入れルートは、以前書きましたように大きく

①産地の茶工場から直接

②経済連の入札で

③問屋さんから

この3つのルートがあります。

で、今日は3番目の八女の問屋さんのことをば少し。

今でこそ八女といえば八女茶で有名ですが、

八女茶が有名になったのはそんなに古いことではなく、

せいぜい戦後からのことです。

(八女の古い町並み、八女市内にはこのような古い建物が多く残っています)

そこには先人の苦労とお茶作りへの工夫がありました。

静岡や宇治の茶産地に負けないお茶作りを「少量高級」という

戦略で進めていったのです。

「玉露」を代表格とする高級茶路線で、八女の問屋さんたちは

全国に販路を求めて行きました。

(八女の茶園です。)

また、八女と一口に言ってもその範囲は広く、

八女市、黒木町、上陽町、星野村、矢部村などで採れるお茶を

八女茶といいます。

この中に多くの茶工場と問屋さんがあり、問屋の営業マンたちは

全国にお茶を売りに出かけています。

そんなわけで、当店などにも問屋の営業の方が見本茶をたずさえて

訪れてくれるわけです。

(このような見本茶を持ってくる。あるいは送ってくるのです)

気に入ったのがアレバ、カイマスヨ。

2008年12月13日

あなたは緑が好き?

お茶を湯飲みに出した時に、お茶の種類によって

お湯の色が違うことがあります。

なぜだろうと思ったことはありませんか?

お茶のお湯の色が違うのは作りの違いによります。

どの部分が違うのでしょうか。

お茶を摘んできたら、熱を加えます。

方法は蒸気で蒸したり、釜で炒ったりします。

蒸気で蒸したら「煎茶」や「玉緑茶」「玉露」などのお茶になります。

現在、ほとんどの日本茶は蒸して作られます。

それに対して釜で炒るお茶が「釜炒り茶」です。

蒸して作るお茶に対してかなり少数派です。

出した時のお湯の色の違いは、第一にこの熱の加え方によって

違ってきます。(他の要素が入る場合もあります)

お湯の色のことを私たち茶業者は水色(すいしょく)と呼んでいます。

最初に蒸す時間の違いによってお茶の形と水色がずいぶん違ってきます。

このお茶は蒸す時間を短めにして作られた煎茶です。

形がしっかりとして、見た目も触れた時も固い感じです。

このお茶を出した時の水色はこのようになります。

やや黄色味が強い色ですね。緑色はあまり感じません。

お茶を出した後のお茶の葉です。

きれいに形が残っています。

それではこのお茶はどうでしょう。

同じ煎茶です。葉の細かい部分が多いように見られます。

このお茶を出してみると・・。

ずいぶんと緑が濃く出ます。さきほどのお茶とだいぶ違いますね。

このお茶は蒸す時間を長めに取って作られました。

「深蒸し煎茶」と呼ばれたりもします。

出した後の葉はどうでしょう。

ややべっとりとした感じです。

このように最初に蒸す時間が違うだけで、お茶の水色が違ってきます。

深蒸し煎茶の場合は長く蒸すことにより、葉の細胞膜がくずれ、

中の成分が出やすくなります。そのため、細かい葉の微粉末が

お湯に出て、緑の濃いお茶になるのです。

水色だけではなく、味や香りについても違ってきます。

また、この蒸しの長さによって、蒸し度の段階がいくつもあり、

微妙に違う水色や味があります。

ちなみにこのお茶は釜炒り茶です。

釜で炒ったお茶で、なんとなく丸まった形になっています。

このお茶の水色は・・。

こんな感じで最初の煎茶よりもさらに薄い黄色です。

出した後の葉は・・。

葉っぱは大きめに残っています。

釜炒り茶の特色は釜炒り独特の香ばしさと、さらっとさっぱりした

飲みくちにあります。

ただし一般的にはどうしても緑色が濃いほうがお茶がおいしそうに

見えるという方が多いようです。特に上級茶では水色は緑が好まれます。

日本茶の場合、水色も評価基準の一つの要素になります。

お抹茶の色が緑ですから、日本人には「いいお茶は緑」という

イメージが強いのかも知れません。

ただし、水色は悪いけれど味がいい、ということも、ままあります。

そんな時こそお茶屋さんの出番です。

水色の良いお茶と水色は悪いけど味の良いお茶とをブレンド(合組)

して、味と水色の整ったバランスのいいお茶に仕上げるのです。

お茶屋さんは、只仕入れて、売っているだけではないのです。

人間が緑色だと、おいしくは感じない。

とくにオヤジの場合は、うとましくさえ感じる。

お湯の色が違うことがあります。

なぜだろうと思ったことはありませんか?

お茶のお湯の色が違うのは作りの違いによります。

どの部分が違うのでしょうか。

お茶を摘んできたら、熱を加えます。

方法は蒸気で蒸したり、釜で炒ったりします。

蒸気で蒸したら「煎茶」や「玉緑茶」「玉露」などのお茶になります。

現在、ほとんどの日本茶は蒸して作られます。

それに対して釜で炒るお茶が「釜炒り茶」です。

蒸して作るお茶に対してかなり少数派です。

出した時のお湯の色の違いは、第一にこの熱の加え方によって

違ってきます。(他の要素が入る場合もあります)

お湯の色のことを私たち茶業者は水色(すいしょく)と呼んでいます。

最初に蒸す時間の違いによってお茶の形と水色がずいぶん違ってきます。

このお茶は蒸す時間を短めにして作られた煎茶です。

形がしっかりとして、見た目も触れた時も固い感じです。

このお茶を出した時の水色はこのようになります。

やや黄色味が強い色ですね。緑色はあまり感じません。

お茶を出した後のお茶の葉です。

きれいに形が残っています。

それではこのお茶はどうでしょう。

同じ煎茶です。葉の細かい部分が多いように見られます。

このお茶を出してみると・・。

ずいぶんと緑が濃く出ます。さきほどのお茶とだいぶ違いますね。

このお茶は蒸す時間を長めに取って作られました。

「深蒸し煎茶」と呼ばれたりもします。

出した後の葉はどうでしょう。

ややべっとりとした感じです。

このように最初に蒸す時間が違うだけで、お茶の水色が違ってきます。

深蒸し煎茶の場合は長く蒸すことにより、葉の細胞膜がくずれ、

中の成分が出やすくなります。そのため、細かい葉の微粉末が

お湯に出て、緑の濃いお茶になるのです。

水色だけではなく、味や香りについても違ってきます。

また、この蒸しの長さによって、蒸し度の段階がいくつもあり、

微妙に違う水色や味があります。

ちなみにこのお茶は釜炒り茶です。

釜で炒ったお茶で、なんとなく丸まった形になっています。

このお茶の水色は・・。

こんな感じで最初の煎茶よりもさらに薄い黄色です。

出した後の葉は・・。

葉っぱは大きめに残っています。

釜炒り茶の特色は釜炒り独特の香ばしさと、さらっとさっぱりした

飲みくちにあります。

ただし一般的にはどうしても緑色が濃いほうがお茶がおいしそうに

見えるという方が多いようです。特に上級茶では水色は緑が好まれます。

日本茶の場合、水色も評価基準の一つの要素になります。

お抹茶の色が緑ですから、日本人には「いいお茶は緑」という

イメージが強いのかも知れません。

ただし、水色は悪いけれど味がいい、ということも、ままあります。

そんな時こそお茶屋さんの出番です。

水色の良いお茶と水色は悪いけど味の良いお茶とをブレンド(合組)

して、味と水色の整ったバランスのいいお茶に仕上げるのです。

お茶屋さんは、只仕入れて、売っているだけではないのです。

人間が緑色だと、おいしくは感じない。

とくにオヤジの場合は、うとましくさえ感じる。

2008年12月11日

週刊山崎くんに出たお茶

本日12月11日に放送されましたRKK「週刊山崎くん」

この番組で紹介されましたお茶について、補足の説明です!

宝くじを当てるために、どうしても茶柱を立てたい山内要さん。

茶柱を立てるためには湯のみに茎を出さなければなりませんが、

最近の急須は茎が出ないようにアミが張ってあるのです。

だから、通常の急須ではダメなのです。

それではどうやって茎を出すの?

今まであえて茎を出す出し方なんて考えていなかったので、

ドウシヨウ・・。

そこで、アイディアを出していただいたのが丸井さん。

とにかく全部出るように「湯さまし」でドバッと入れたら?

なるほど、

それで、あんなにたくさん茎が出たのです。

だから、そのまま湯のみにお茶の葉を入れた方が良いです。

それと、「玉露かりがね」というお茶を使ってありましたが

お茶の袋が手書きで「玉露かりがね」と書いてありました。

ちゃんとしたパッケージはこちらです!

80gで980円。

お茶の葉はこんなんです。

茶柱目当てでなくても、普通においしいお茶です。

この番組で紹介されましたお茶について、補足の説明です!

宝くじを当てるために、どうしても茶柱を立てたい山内要さん。

茶柱を立てるためには湯のみに茎を出さなければなりませんが、

最近の急須は茎が出ないようにアミが張ってあるのです。

だから、通常の急須ではダメなのです。

それではどうやって茎を出すの?

今まであえて茎を出す出し方なんて考えていなかったので、

ドウシヨウ・・。

そこで、アイディアを出していただいたのが丸井さん。

とにかく全部出るように「湯さまし」でドバッと入れたら?

なるほど、

それで、あんなにたくさん茎が出たのです。

だから、そのまま湯のみにお茶の葉を入れた方が良いです。

それと、「玉露かりがね」というお茶を使ってありましたが

お茶の袋が手書きで「玉露かりがね」と書いてありました。

ちゃんとしたパッケージはこちらです!

80gで980円。

お茶の葉はこんなんです。

茶柱目当てでなくても、普通においしいお茶です。