2009年02月27日

球磨(相良)のお茶

熊本は北から南まで各地でお茶が採れる茶産地県です。

その中でも生産量が一番多いのは球磨郡。

相良村と錦町にまたがる広大な高原(たかんばる)大地

ここにはおいしいお茶を作りたいと意欲を持ち、がんばっている

若手の生産者たちがいます。

その中でも最も元気で将来性の高い生産者の一人

(有)サンティーの川上誠一さんの茶工場を紹介したいと思います。

ここでは最新の製茶設備のもと、量も質もそれぞれ高いお茶を

生産しています。

去年熊本で開かれた全国品評会「煎茶4kの部」でみごと農林水産大臣賞

を獲得した茶工場です。

大変きれいに管理された工場もさることながら、お茶作りに取り組む

真剣な姿勢が、結果として優秀な製品となって表れるのでしょう。

そして、広大な茶園で活躍する大型乗用摘採機(お茶を摘み取る機械)

がこれです。

この車の後ろにコンテナを積んで、摘んだ葉をどんどん吹き上げて

いくのです。

このお二人が川上さんご夫婦。まだ若い!

球磨にはこのような若い生産者もたくさんいます。

そして経験を積んだベテランの生産家の方もおられます。

これからが大変楽しみな地域です。

球磨の茶園の動画です。

その中でも生産量が一番多いのは球磨郡。

相良村と錦町にまたがる広大な高原(たかんばる)大地

ここにはおいしいお茶を作りたいと意欲を持ち、がんばっている

若手の生産者たちがいます。

その中でも最も元気で将来性の高い生産者の一人

(有)サンティーの川上誠一さんの茶工場を紹介したいと思います。

ここでは最新の製茶設備のもと、量も質もそれぞれ高いお茶を

生産しています。

去年熊本で開かれた全国品評会「煎茶4kの部」でみごと農林水産大臣賞

を獲得した茶工場です。

大変きれいに管理された工場もさることながら、お茶作りに取り組む

真剣な姿勢が、結果として優秀な製品となって表れるのでしょう。

そして、広大な茶園で活躍する大型乗用摘採機(お茶を摘み取る機械)

がこれです。

この車の後ろにコンテナを積んで、摘んだ葉をどんどん吹き上げて

いくのです。

このお二人が川上さんご夫婦。まだ若い!

球磨にはこのような若い生産者もたくさんいます。

そして経験を積んだベテランの生産家の方もおられます。

これからが大変楽しみな地域です。

球磨の茶園の動画です。

2009年02月24日

お茶っ葉を見るーっ

お茶っ葉をぐぐっーと近づいて見たことありますか?

大きく拡大して見ると、これがお茶っ葉?て感じですね。

上の写真は玉露の葉の拡大写真。

これは、煎茶の葉でーす。

くるくると巻かれた葉の様子がよく分かります。

これは「深蒸し煎茶」の葉です。

長く蒸すので、葉が細かくなっています。濃く出るタイプのお茶です。

これは「蒸し製玉緑茶」といわれるお茶。

通称「ぐり茶」です。煎茶と同じような製法で作りますが、

仕上げで、煎茶のようにまっすぐ伸ばさないので、葉が若干丸まっています。

これは「釜炒り茶」の葉っぱ。釜で炒って作るので、

さらに丸まった形です。

こうやってお茶の葉っぱを拡大して見ると、なんとなく普段使っている

お茶がこんな形をしてるのかと、改めて感心したりします。

2009年02月21日

街角コンサートin健軍

土曜日のお昼頃、健軍商店街に来られたお客様は

おや、と思われたかも知れません。バイオリンとチェロ、

それにベースの弦楽奏団が路上でミニコンサートを開きました。

これは熊本交響楽団の若手演奏家の有志の方々が、

アーケードの中で演奏会をしてくださったのです。

比較的ポピュラーな曲を30分ほど、2回演奏していただきました。

演奏はさすがプロといえるもので、たまたま買い物に来られていた

お客様も足を止めて、聞き入っておられました。

その模様を動画で、少しばかりどうぞ・・。

演奏している前を、自転車で横切る人たちがいて、

何となく商店街だな~と思わせる風情です。

おや、と思われたかも知れません。バイオリンとチェロ、

それにベースの弦楽奏団が路上でミニコンサートを開きました。

これは熊本交響楽団の若手演奏家の有志の方々が、

アーケードの中で演奏会をしてくださったのです。

比較的ポピュラーな曲を30分ほど、2回演奏していただきました。

演奏はさすがプロといえるもので、たまたま買い物に来られていた

お客様も足を止めて、聞き入っておられました。

その模様を動画で、少しばかりどうぞ・・。

演奏している前を、自転車で横切る人たちがいて、

何となく商店街だな~と思わせる風情です。

2009年02月20日

健軍自衛隊通り桜まつり

暖かい日が続いたかと思うと寒の戻りがあったりと、

不安定な天気が多いこの頃です。春の変わり目が刻一刻と

近づいているのかも知れません。

もうすぐ3月ですが、3月になると桜の開花予報がちらほらと

出てまいります。健軍で花見といえば自衛隊通りの花見が有名です。

自衛隊通りを700mほど歩行者天国にして、思い思いに花見を

楽しんでもらうというイベントです。始まってから30年以上の歴史が

あります。

(これは第1回目の様子です。)

この桜並木は昭和30年代に商店街の店主たちが皆で苗木を

植えて育てたものなのです。

さて、気になるのは今年の日程ですが、まだはっきりと決まっていません。

けれどこの調子で行くと、3月29日(日)が有力です。

時間は午前11:00から午後5:00までです。

歩行者天国になる場所は下の写真の赤線の部分です。

不安定な天気が多いこの頃です。春の変わり目が刻一刻と

近づいているのかも知れません。

もうすぐ3月ですが、3月になると桜の開花予報がちらほらと

出てまいります。健軍で花見といえば自衛隊通りの花見が有名です。

自衛隊通りを700mほど歩行者天国にして、思い思いに花見を

楽しんでもらうというイベントです。始まってから30年以上の歴史が

あります。

(これは第1回目の様子です。)

この桜並木は昭和30年代に商店街の店主たちが皆で苗木を

植えて育てたものなのです。

さて、気になるのは今年の日程ですが、まだはっきりと決まっていません。

けれどこの調子で行くと、3月29日(日)が有力です。

時間は午前11:00から午後5:00までです。

歩行者天国になる場所は下の写真の赤線の部分です。

2009年02月17日

ピアクレスキッチン

健軍商店街で、一日オーナーたちが日替わりで

手作り食品などを販売している「ピアクレスキッチン」。

やがて2年間になるところですが、皆さん順調に経営され、

スケジュールも結構埋まっています。

それで、健軍商店街のホームページにもやっと

http://www1.ocn.ne.jp/~kengun/

ピアクレスキッチンの月間スケジュールのページが出来ました。

トップページから入っていくことができます。

また、オーナーの皆さんが作っているブログも「おてもやん」に

オープンしています。

「健軍ピアクレスキッチン」http://piakuresu.otemo-yan.net/です。

これからもよろしくお願いいたします。

2009年02月11日

冬の茶園、冬の山2

冬の山の茶園。

昨日の所からさらに中腹を目指します。

なだらかな山の斜面に沿って茶園が作られています。

しばらく行くと、幼木園がありました。

これは植えられて、3年か4年目でしょうか。

この幼木園のまわりに低く線が張ってあります。普通の線では

ないようです。よく見ると、電線?かな。

実はこれ、春から秋にかけて、ある動物を寄せ付けないために

張ってあるものなのですが、その動物って何だかわかりますか?

答えは「猪」です。猪は鼻で地面を掘り返して餌を探します。

植えて間もない幼木の苗はほじくりだされて枯れてしまうのだそう。

ある程度大きくなれば大丈夫なのでしょうが、

小さい苗の管理には思わぬ注意が必要なのですね。

道の途中に小屋がありました。中にはなにやら土みたいなものが

積んであるようです。近づいてみると・・。

中は、たい肥小屋でした。たい肥を十分熟成させて使うのです。

澄み切った大気の中で茶園を見ながら歩く。

とても気持ちのいいひと時です。

一回り、ぐるりと山を見渡します。

昨日の所からさらに中腹を目指します。

なだらかな山の斜面に沿って茶園が作られています。

しばらく行くと、幼木園がありました。

これは植えられて、3年か4年目でしょうか。

この幼木園のまわりに低く線が張ってあります。普通の線では

ないようです。よく見ると、電線?かな。

実はこれ、春から秋にかけて、ある動物を寄せ付けないために

張ってあるものなのですが、その動物って何だかわかりますか?

答えは「猪」です。猪は鼻で地面を掘り返して餌を探します。

植えて間もない幼木の苗はほじくりだされて枯れてしまうのだそう。

ある程度大きくなれば大丈夫なのでしょうが、

小さい苗の管理には思わぬ注意が必要なのですね。

道の途中に小屋がありました。中にはなにやら土みたいなものが

積んであるようです。近づいてみると・・。

中は、たい肥小屋でした。たい肥を十分熟成させて使うのです。

澄み切った大気の中で茶園を見ながら歩く。

とても気持ちのいいひと時です。

一回り、ぐるりと山を見渡します。

2009年02月10日

冬の茶園、冬の山、1

立春を過ぎたら、暦の上ではもう春。

それでもまだ2月なので、山の茶園はまだまだ冬ごもりかな?と思い、

出かけてみました。

ここは熊本県山鹿市鹿北町。 一山、二山越すと県境を越え福岡県、

八女地方は山続きでお隣。

昨日の雨も上がり、午前中は時折日が差すお天気です。

冬の茶園は茶色かな、と思ったのですが、意外としっとりと

おだやかでつややかな緑色です。

久し振りに山路を歩くと、空気がとても新鮮。

竹林の中の道は冷ややかな大気と鮮やかな緑の

コントラストが心を洗うようです。

曲りくねっているけれど、向う方向は確か。

山の中腹の茶園だっ。

こうやって進んでいくと・・。

少しずつ登り、下の茶園の見晴らしが開けてきます。

茶園の葉をよく見てみましょう。

芽吹きはまだまだ先のこと、今はしっかり冬ごもり。

でもきれいな葉のつやは十分な肥培管理を物語っています。

日が差してくると茶園の春はもうすぐそこまで来てると感じます。

さぁ、もう少し登ってみようかな・・。

それでもまだ2月なので、山の茶園はまだまだ冬ごもりかな?と思い、

出かけてみました。

ここは熊本県山鹿市鹿北町。 一山、二山越すと県境を越え福岡県、

八女地方は山続きでお隣。

昨日の雨も上がり、午前中は時折日が差すお天気です。

冬の茶園は茶色かな、と思ったのですが、意外としっとりと

おだやかでつややかな緑色です。

久し振りに山路を歩くと、空気がとても新鮮。

竹林の中の道は冷ややかな大気と鮮やかな緑の

コントラストが心を洗うようです。

曲りくねっているけれど、向う方向は確か。

山の中腹の茶園だっ。

こうやって進んでいくと・・。

少しずつ登り、下の茶園の見晴らしが開けてきます。

茶園の葉をよく見てみましょう。

芽吹きはまだまだ先のこと、今はしっかり冬ごもり。

でもきれいな葉のつやは十分な肥培管理を物語っています。

日が差してくると茶園の春はもうすぐそこまで来てると感じます。

さぁ、もう少し登ってみようかな・・。

2009年02月08日

「茶色」はお茶の色?

「茶色」はお茶の色からそう名付けられたのでしょうか。

昔から布の染色素材として茶の煎じ汁が使われていたようです。

それでは現在のお茶のお湯の色は茶色?・・ではない場合が

多いですよね。

普通、煎茶を出した時に出る色は緑色。茶種によっても

違いますね。特に「深蒸し煎茶」を出した時には鮮やかな緑に

出ることも多いものです。

これは本来のお茶の色でしょうか。どうも細かい葉の破片や

微小な粉末がお湯の中に溶け出て緑色を作っているようです。

ためしにこのお湯をしっかりろ過してみることにします。

コーヒーフィルターでもOKです。濾してみると緑色が残って

います。ろ過されたお茶はどんな色かと言うと、

薄い黄色、といった色でしょうか。茶色ではないようです。

でもこのお茶は時間が経てば徐々に茶色に変化していきます。

酸素と触れ合うことで酸化されていくのです。

それでは昔よく飲まれていたようなお茶ではどうでしょうか。

これは「京ほうじ茶」。大きな葉がそのまま乾燥されたような

お茶の形です。葉っぱが茶色なので、いかにも茶色のお湯に

出そうです。

やっぱりそうですね。茶色のお湯の色に出ています。これは

ろ過しなくてもそのままでこんな澄んだ茶色に出ました。

このお茶は製造する時に萎凋(いちょう。酸化すること)して

います。昔の庶民のお茶はこのようなお茶が多かったのです。

やっぱり茶色はお茶の色から来ているのですね。

ちなみに並べたこの3つ。

左から「京ほうじ茶」「ペットドリンクのお茶」「急須で出した煎茶」

それぞれのお茶の色です。急須の煎茶だけがろ過しています。

昔から布の染色素材として茶の煎じ汁が使われていたようです。

それでは現在のお茶のお湯の色は茶色?・・ではない場合が

多いですよね。

普通、煎茶を出した時に出る色は緑色。茶種によっても

違いますね。特に「深蒸し煎茶」を出した時には鮮やかな緑に

出ることも多いものです。

これは本来のお茶の色でしょうか。どうも細かい葉の破片や

微小な粉末がお湯の中に溶け出て緑色を作っているようです。

ためしにこのお湯をしっかりろ過してみることにします。

コーヒーフィルターでもOKです。濾してみると緑色が残って

います。ろ過されたお茶はどんな色かと言うと、

薄い黄色、といった色でしょうか。茶色ではないようです。

でもこのお茶は時間が経てば徐々に茶色に変化していきます。

酸素と触れ合うことで酸化されていくのです。

それでは昔よく飲まれていたようなお茶ではどうでしょうか。

これは「京ほうじ茶」。大きな葉がそのまま乾燥されたような

お茶の形です。葉っぱが茶色なので、いかにも茶色のお湯に

出そうです。

やっぱりそうですね。茶色のお湯の色に出ています。これは

ろ過しなくてもそのままでこんな澄んだ茶色に出ました。

このお茶は製造する時に萎凋(いちょう。酸化すること)して

います。昔の庶民のお茶はこのようなお茶が多かったのです。

やっぱり茶色はお茶の色から来ているのですね。

ちなみに並べたこの3つ。

左から「京ほうじ茶」「ペットドリンクのお茶」「急須で出した煎茶」

それぞれのお茶の色です。急須の煎茶だけがろ過しています。

2009年02月08日

泉ヶ丘校区防災訓練

本日2月8日、泉ヶ丘校区公民館で校区防災訓練が行われました。

校区の自治協はじめ各種団体参加で行われた訓練は、

地震体験車両や煙体験、消化器体験、救急医療説明などです。

私も混ざって、右往左往でした。

校区の自治協はじめ各種団体参加で行われた訓練は、

地震体験車両や煙体験、消化器体験、救急医療説明などです。

私も混ざって、右往左往でした。

2009年02月06日

T-1(TEA-ONE)グランプリ

T-1(TEA-ONE)グランプリというのをご存じでしょうか。

小学生の子供たちが、チャンピオンを目指して、

お茶の知識を競い合う(!)競技なのです。

発端は2年前に宮崎県の都城で始まりました。

茶業青年団が中心となり、茶業各種団体や行政を巻き込んで

一大イベントとして企画され、成功裏に終わりました。

そしてそのT-1の波が九州各県に飛び火して行きました。

昨年は「全国お茶まつり九州大会」の折りに熊本でも

行いました。今年は九州各県でそれぞれ行われる予定です。

宮崎は今年3回目の開催を予定し、将来は全国規模で

T-1(TEA-ONE)グランプリを行い、九州で決勝大会を、と

意気込んでいます。当然熊本でも2回目の開催を考えて

いるところです。

そこで、昨年、熊本のグランメッセで行われましたT-1グランプリの

様子をご紹介します。

(これは当時使用予定だったチラシ。事情により別のチラシに

変わりました。これは幻のチラシ)

競技は3つに分かれています。

茶レンジ1・・・お茶に関する〇×クイズ

茶レンジ2・・・お茶の種類当て競技

茶レンジ3・・・お茶のいれ方を競う競技

この3つの競技での総合点をもとにチャンピオンが決まるのです。

熊本での競技には50名を募集。申し込んだ子供たちには

予習用のお茶に関するガイドブックを送っています。

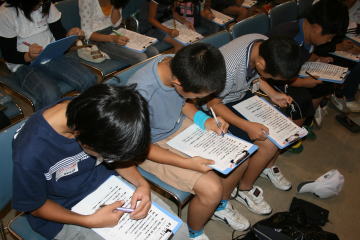

そして、競技がスタートします。

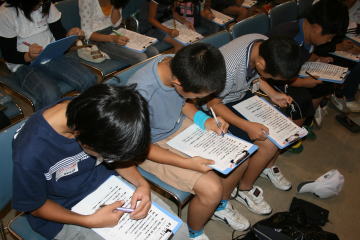

真剣に取り組む選手たちの写真をご覧ください。

(まず最初はお茶の知識の〇×クイズ。皆しこしこと問題を解いています)

(そして、お茶の種類当て競技)

(いよいよ難関はお茶のいれ方実演です)

(みんなこの日のために練習してきました)

(小さい子も負けるな。)

(そうそう、湯さましをちゃんとして・・。でも、小指が立ちそうだぞ)

(がんばれ)

(ちゃんと手を添えて、さすが女の子)

(そして、難関を勝ち抜いた子には、賞状と、チャンピオンには「Wii」が

贈られました)

次世代を担う子供たちに日本の伝統文化である「お茶」を忘れてほしくない。

そんな気持ちで始められたこの大会。

小さい頃に熱中した想いは大人になっても忘れないものです。

今から少しずつ種をまいています。

小学生の子供たちが、チャンピオンを目指して、

お茶の知識を競い合う(!)競技なのです。

発端は2年前に宮崎県の都城で始まりました。

茶業青年団が中心となり、茶業各種団体や行政を巻き込んで

一大イベントとして企画され、成功裏に終わりました。

そしてそのT-1の波が九州各県に飛び火して行きました。

昨年は「全国お茶まつり九州大会」の折りに熊本でも

行いました。今年は九州各県でそれぞれ行われる予定です。

宮崎は今年3回目の開催を予定し、将来は全国規模で

T-1(TEA-ONE)グランプリを行い、九州で決勝大会を、と

意気込んでいます。当然熊本でも2回目の開催を考えて

いるところです。

そこで、昨年、熊本のグランメッセで行われましたT-1グランプリの

様子をご紹介します。

(これは当時使用予定だったチラシ。事情により別のチラシに

変わりました。これは幻のチラシ)

競技は3つに分かれています。

茶レンジ1・・・お茶に関する〇×クイズ

茶レンジ2・・・お茶の種類当て競技

茶レンジ3・・・お茶のいれ方を競う競技

この3つの競技での総合点をもとにチャンピオンが決まるのです。

熊本での競技には50名を募集。申し込んだ子供たちには

予習用のお茶に関するガイドブックを送っています。

そして、競技がスタートします。

真剣に取り組む選手たちの写真をご覧ください。

(まず最初はお茶の知識の〇×クイズ。皆しこしこと問題を解いています)

(そして、お茶の種類当て競技)

(いよいよ難関はお茶のいれ方実演です)

(みんなこの日のために練習してきました)

(小さい子も負けるな。)

(そうそう、湯さましをちゃんとして・・。でも、小指が立ちそうだぞ)

(がんばれ)

(ちゃんと手を添えて、さすが女の子)

(そして、難関を勝ち抜いた子には、賞状と、チャンピオンには「Wii」が

贈られました)

次世代を担う子供たちに日本の伝統文化である「お茶」を忘れてほしくない。

そんな気持ちで始められたこの大会。

小さい頃に熱中した想いは大人になっても忘れないものです。

今から少しずつ種をまいています。

2009年02月03日

ぐり茶とのび茶

ぐり茶といわれるお茶をご存じでしょうか。

あまり聞きなれない名前ですけれども、どこかで聞いたことがある

という方もいらっしゃるかも知れません。

正式な名称は玉緑茶(たまりょくちゃ)といいます。

ああ、それなら知っているという方もいらっしゃるでしょうし、

知らないけど、玉露(ぎょくろ)のお友達??なのかな。

とぐらいにしか分からない方もいるでしょう。

名前の由来はその形からきています。煎茶みたいに真っ直ぐに

伸びていないで、少し曲がって、丸まった形をしています。

玉のように曲がっているから玉緑茶と名付けられたのでしょう。

これには煎茶のように蒸して作る「蒸し製玉緑茶」と釜で炒って作る

「釜炒り製玉緑茶」の2種類ありますが、釜で炒る方は一般的に

「釜炒り茶」と呼ばれることが多く、玉緑茶と言えば蒸し製を指す

ことがほとんどです。

(ぐり茶)

作り方は煎茶とほとんど同じで蒸してから熱風を当てて揉みながら

乾燥させて作ります。最後の仕上げで、煎茶は精揉という工程で、

まっすぐ針のように伸ばして乾燥させますが、玉緑茶は伸ばさずに

自然に丸く乾燥させます。

そのぐりっとなった形から「ぐり茶」と呼ばれます。また煎茶は

伸ばしてつくるから「のび茶」と呼ばれることもあります。

(こちらはのび茶)

さて、この「ぐり茶」の名前の由来を調べてみるとおもしろいことが

分かります。それは大正から昭和初期にかけてのお茶の輸出に

ついてです。日本はロシア(旧ソ連)にお茶をけっこう輸出して

いた時期がありました。

元々ロシアでは中国茶(釜炒り茶)を主に輸入していましたが

革命による混乱で途絶えた期間があり、その時に日本はお茶の

輸出を図ったのです。しかし日本での主流の煎茶では、釜炒りの

中国茶を見慣れたロシア人にはなじみにくかったようです。

そこで、煎茶の形を丸くして、釜炒り茶に似せて作ったのが

(蒸し製)玉緑茶というわけです。このお茶の輸出は順調に続き、

少しずつ輸出量を増やして行き、1935年頃には約4500トンも輸出

するようになりました。それで、この釜炒り茶に模した蒸し茶に

名前を付けようということになり、名称を公募しました。

その結果、昭和7年に「玉緑茶」という名前が決まったのです。

古来からのお茶の歴史と比すると玉緑茶の誕生はとても新しい

ものなのですね。

さて、ソ連への茶の輸出は順調に進んだものの、1940年の

日、独、伊三国同盟によりストンと途絶え、その後起こった

第二次世界大戦によって完全に終わってしまいました。

そんな玉緑茶ですが、九州ではもともと釜炒り茶の生産が

多かったせいもあり、戦後、九州は玉緑茶の主産地になって

いきます。佐賀の嬉野茶、熊本の矢部茶などは特に有名です。

(ご存じ通潤橋で有名な矢部町、現在では合併して山都町です)

ただ、現在では煎茶が8割以上という日本茶の中での玉緑茶の割合は

非常に少なく、全国的に見ればマイナーな種類のお茶ではあります。

ちなみに熊本では年間約1800トン弱の茶生産量がありますが、

内訳はぐり(玉緑茶)とのび(煎茶)が大体半分ずつくらいです。

基本的な作りはほぼ一緒な両者ですが持ち味には微妙な違いが

あると言われています。

一般的にはすっきりさっぱり系の味で二煎目以降も良く出ると

言われるぐり茶。一煎目に味がしっかり出てコクがあると言われる

のび茶。さあ、皆さんはどちらがおいしいとお思いでしょうか。

(のび茶の産地として有名で、生産量日本一なのは静岡県。

しかしまだ生産量の差がある2位の鹿児島県にじわじわと

追いつかれつつあります。

それには関係なく、がんばれ、熊本県!)

あまり聞きなれない名前ですけれども、どこかで聞いたことがある

という方もいらっしゃるかも知れません。

正式な名称は玉緑茶(たまりょくちゃ)といいます。

ああ、それなら知っているという方もいらっしゃるでしょうし、

知らないけど、玉露(ぎょくろ)のお友達??なのかな。

とぐらいにしか分からない方もいるでしょう。

名前の由来はその形からきています。煎茶みたいに真っ直ぐに

伸びていないで、少し曲がって、丸まった形をしています。

玉のように曲がっているから玉緑茶と名付けられたのでしょう。

これには煎茶のように蒸して作る「蒸し製玉緑茶」と釜で炒って作る

「釜炒り製玉緑茶」の2種類ありますが、釜で炒る方は一般的に

「釜炒り茶」と呼ばれることが多く、玉緑茶と言えば蒸し製を指す

ことがほとんどです。

(ぐり茶)

作り方は煎茶とほとんど同じで蒸してから熱風を当てて揉みながら

乾燥させて作ります。最後の仕上げで、煎茶は精揉という工程で、

まっすぐ針のように伸ばして乾燥させますが、玉緑茶は伸ばさずに

自然に丸く乾燥させます。

そのぐりっとなった形から「ぐり茶」と呼ばれます。また煎茶は

伸ばしてつくるから「のび茶」と呼ばれることもあります。

(こちらはのび茶)

さて、この「ぐり茶」の名前の由来を調べてみるとおもしろいことが

分かります。それは大正から昭和初期にかけてのお茶の輸出に

ついてです。日本はロシア(旧ソ連)にお茶をけっこう輸出して

いた時期がありました。

元々ロシアでは中国茶(釜炒り茶)を主に輸入していましたが

革命による混乱で途絶えた期間があり、その時に日本はお茶の

輸出を図ったのです。しかし日本での主流の煎茶では、釜炒りの

中国茶を見慣れたロシア人にはなじみにくかったようです。

そこで、煎茶の形を丸くして、釜炒り茶に似せて作ったのが

(蒸し製)玉緑茶というわけです。このお茶の輸出は順調に続き、

少しずつ輸出量を増やして行き、1935年頃には約4500トンも輸出

するようになりました。それで、この釜炒り茶に模した蒸し茶に

名前を付けようということになり、名称を公募しました。

その結果、昭和7年に「玉緑茶」という名前が決まったのです。

古来からのお茶の歴史と比すると玉緑茶の誕生はとても新しい

ものなのですね。

さて、ソ連への茶の輸出は順調に進んだものの、1940年の

日、独、伊三国同盟によりストンと途絶え、その後起こった

第二次世界大戦によって完全に終わってしまいました。

そんな玉緑茶ですが、九州ではもともと釜炒り茶の生産が

多かったせいもあり、戦後、九州は玉緑茶の主産地になって

いきます。佐賀の嬉野茶、熊本の矢部茶などは特に有名です。

(ご存じ通潤橋で有名な矢部町、現在では合併して山都町です)

ただ、現在では煎茶が8割以上という日本茶の中での玉緑茶の割合は

非常に少なく、全国的に見ればマイナーな種類のお茶ではあります。

ちなみに熊本では年間約1800トン弱の茶生産量がありますが、

内訳はぐり(玉緑茶)とのび(煎茶)が大体半分ずつくらいです。

基本的な作りはほぼ一緒な両者ですが持ち味には微妙な違いが

あると言われています。

一般的にはすっきりさっぱり系の味で二煎目以降も良く出ると

言われるぐり茶。一煎目に味がしっかり出てコクがあると言われる

のび茶。さあ、皆さんはどちらがおいしいとお思いでしょうか。

(のび茶の産地として有名で、生産量日本一なのは静岡県。

しかしまだ生産量の差がある2位の鹿児島県にじわじわと

追いつかれつつあります。

それには関係なく、がんばれ、熊本県!)