2008年11月10日

茶園の見張り番

茶園の上に立つ、これは何でしょう?

答えはセンプウキです。

そう扇風機。高い柱の上から風を送ります。

でも何のために扇風機があるのでしょう。

それは春先の霜を予防するためです。

高いところにある空気は地面の近くよりも

温度が高いから上空のやや高い気温の空気を

下に吹きやって霜が葉につくのを防ぎます。

だからこの扇風機の名前は防霜ファンと言います。

これが動くのは新芽が出てから。

一年のほとんどはぼーっと何もせずに立ったままです。

(この写真は春先の八女の茶園です)

何もしないでぼーっとしてるとたまには暴走したくなる。「暴走ファン」

疲れた時にはゆっくりお茶でもどうぞ・・。

答えはセンプウキです。

そう扇風機。高い柱の上から風を送ります。

でも何のために扇風機があるのでしょう。

それは春先の霜を予防するためです。

高いところにある空気は地面の近くよりも

温度が高いから上空のやや高い気温の空気を

下に吹きやって霜が葉につくのを防ぎます。

だからこの扇風機の名前は防霜ファンと言います。

これが動くのは新芽が出てから。

一年のほとんどはぼーっと何もせずに立ったままです。

(この写真は春先の八女の茶園です)

何もしないでぼーっとしてるとたまには暴走したくなる。「暴走ファン」

疲れた時にはゆっくりお茶でもどうぞ・・。

2008年11月09日

お茶の来た道5「明治維新じゃ」

続けてきました「お茶の歴史」シリーズ。

時代は幕末から明治維新を迎えます。

明治維新で開国はしたものの日本はまだ経済的に弱小国でした。

重産業はまだまだこれからです。

そんな日本の輸出産業を支えたのが生糸と茶でした。

当時のお茶は輸出花形商品だったのです。

扱われたのは煎茶で相手国は主にアメリカでした。

当時のアメリカ人がけっこう煎茶を飲んでいたことは、ちょっと

驚きですね。

だから茶産業も盛んになりました。例えば、最後の将軍

徳川慶喜は明治になり、駿府静岡に帰ることになりましたが

その時に譜代の家来たちが大勢付いて来ました。

この徳永家の家来たちの仕事口の一つとして静岡県の茶園造成が

あったのです。

輸出産物としての需要があったから大規模なお茶作りができたの

でしょう。このおかげで生産高日本一の静岡茶の基礎が出来たのです。

さて、輸出されたお茶の木箱には意匠を凝らせたラベルが貼って

ありました。それは多様なデザインで、当時のデザインレベルが

ずいぶん高かったことが分かります。

このお茶のラベルを蘭字(らんじ)と呼んでいます。

バラエティあふれる蘭字は現在も残り、当時の雰囲気を伝えてくれます。

(当時の生活などもデザインのテーマになりました)

(日本の有名な人物も・・)

(動物などもモチーフとなります)

一時は活況を呈したお茶の輸出ですが、しだいにインドや中国からの

紅茶に押されて輸出が減って行き、貿易の花形の座を降りることに

なります。

戦後になると輸出に代わり国内需要が増えていき、現在にいたるお茶の

近代的生産が確立されていきます。

シリーズで書いてきましたお茶の歴史はこれでオシマイです。

おまけで蘭字をもう少しお見せしますネ。

時代は幕末から明治維新を迎えます。

明治維新で開国はしたものの日本はまだ経済的に弱小国でした。

重産業はまだまだこれからです。

そんな日本の輸出産業を支えたのが生糸と茶でした。

当時のお茶は輸出花形商品だったのです。

扱われたのは煎茶で相手国は主にアメリカでした。

当時のアメリカ人がけっこう煎茶を飲んでいたことは、ちょっと

驚きですね。

だから茶産業も盛んになりました。例えば、最後の将軍

徳川慶喜は明治になり、駿府静岡に帰ることになりましたが

その時に譜代の家来たちが大勢付いて来ました。

この徳永家の家来たちの仕事口の一つとして静岡県の茶園造成が

あったのです。

輸出産物としての需要があったから大規模なお茶作りができたの

でしょう。このおかげで生産高日本一の静岡茶の基礎が出来たのです。

さて、輸出されたお茶の木箱には意匠を凝らせたラベルが貼って

ありました。それは多様なデザインで、当時のデザインレベルが

ずいぶん高かったことが分かります。

このお茶のラベルを蘭字(らんじ)と呼んでいます。

バラエティあふれる蘭字は現在も残り、当時の雰囲気を伝えてくれます。

(当時の生活などもデザインのテーマになりました)

(日本の有名な人物も・・)

(動物などもモチーフとなります)

一時は活況を呈したお茶の輸出ですが、しだいにインドや中国からの

紅茶に押されて輸出が減って行き、貿易の花形の座を降りることに

なります。

戦後になると輸出に代わり国内需要が増えていき、現在にいたるお茶の

近代的生産が確立されていきます。

シリーズで書いてきましたお茶の歴史はこれでオシマイです。

おまけで蘭字をもう少しお見せしますネ。

2008年11月08日

お茶の来た道4「煎茶」

千利休に代表される茶の湯に使われたお茶は抹茶でした。

茶の湯は当時の上流階級の文化的な修養と遊びを兼ねたような

ものかも知れません。

それでは庶民はどのようなお茶を飲んでいたのでしょう。

資料によると庶民や農民は釜で炒ったお茶を日光で干して

作った「釜炒り日干番茶」とでも言うべきお茶を煮出して

(煎じて)飲んでいました。そしてそれを「煎じ茶」と

呼んでいたようです。

これは釜や鍋でお湯をわかし、この中に茶葉を投じて煮出します。

なかには木綿の袋に茶を入れて口をしばり、釜の中で茶葉が拡散

しないようした方法も現れます。今で言うティーバッグですね。

江戸時代には神社仏閣の門前や名所など、人が集まる場所に

「水茶屋」あるいは「茶屋」というお茶を飲ませる店が多く

立ち並ぶようになります。餅や饅頭なども売り、繁盛したようです。

どのようにお茶を出していたかが良く分かるのが鈴木春信画の

「笠森おせん」の画です。

(笠森おせん 鈴木春信 東京国立博物館)

これは江戸谷中の笠森稲荷前にある茶屋「鍵屋」の看板娘「おせん」

を描いた美人画です。おせんは江戸中の評判になるくらいの美人で、

おせん会いたさに客が引きも切らさずに来たそうです。

ここでは釜から柄杓で、茶を湯飲みに汲んでいるようです。

火にかけて煎じていたのですね。たぶんお湯の色は今と違い、

薄茶色に近い色ではなかったかと思います。

ここで、お茶の製法を整理しますと、抹茶は最初に蒸してその後

揉まずに弱火で乾燥させます。対して煎じ茶は釜などで熱を加えた後

に揉んで、日に干したり弱火で乾燥させたりしていました。

そして、それぞれの良いとこ取りをしたようなお茶が現れました。

それが煎茶です。

完成させたのは宇治の永谷宗円(子孫の一人が永谷園を創設)です。

これは蒸したお茶を焙炉(ほいろ)と呼ばれる道具で、熱を加えながら

揉んで乾燥させる方法で、現在の煎茶と同じものです。

従来の黒いお茶に対して青製と呼ばれました。

煎じ茶から煎茶に変わるためにもう一つ必要だったのが急須の

普及でした。中国から日本にもたらされた急須は、この頃今のような

形になり広がっていきます。

こうして煎じる(煮る)のでなく、淹れる(いれる)お茶が普及して

いくのです。ただし、釜炒り製のお茶も庶民のお茶として残って

いきます。

こうしていくつかのお茶が混在したまま幕末を迎えます。

明治期の入るとお茶が日本の経済を支える一翼を担うことになります。

そのいきさつは次回に・・。

(蒸したお茶を熱を加えながら揉むのが焙炉(ほいろ)です。

下に薪や炭で加熱します。力を加えるから、構造を丈夫にする必要があった)

2008年11月07日

お茶の来た道3「茶の湯」

お茶の歴史シリーズ3回目です。

鎌倉時代の『栄西』によって広められたお茶。

最初の頃こそ禅宗のお坊さんが座禅をする時に眠気を払うものとして、

また薬としても飲まれていました。

やがて嗜好(しこう)飲料としても飲まれるようになっていきます。

当時の武士たちがさかんに茶を飲むようになり、そのうちに茶の

味を飲み比べたりして遊ぶことが行われるようになります。

それを闘茶(とうちゃ)と言います。また、茶歌舞伎、茶寄合とも

言います。

闘茶は武士、公家、僧侶の間で流行となり、遊びとして徐々に派手

さを増していきます。終わると酒宴になり景品なども出たようです。

またこの頃から裕福な町人も現れるようになり、唐物の道具を競ったり

しました。

しかし、室町幕府の力が衰え、世の中が乱れてくると人の心も

すさんできます。その中で、お茶の本来の心である禅の心を

取り戻そうという動きが現れます。自分のあり方、いき方を変える

精神性を求める人々が出てきます。

茶の湯の開祖と言われる村田珠光(むらたじゅこう)やそれを引き

継いだ武野紹鴎(たけのじょうおう)、そして茶の湯を大成した

千利休です。

(千利休)

それでは茶の湯とはどういうもので、どのような思想だったのでしょう。

5つの性格があると言われています。

1、社交 ― 人と人との付き合いの場

2、儀礼 ― 人と付き合うための作法

3、修行 ― 人間を向上させるもの

4、芸術 ― 芸術を表現し、鑑賞する

5、遊興 ― 楽しみ

この5つのどれを強調するかは、時代と茶の湯を行う人の考え方により

変わってきます。

また思想は「わび、さび」という言葉に象徴されます。これは禅の姿

を追求した思想で、人間のあるべき姿を指し示すことです。

ただこの言葉は抽象的であるゆえに色々な解釈の仕方があります。

良く分からないという方のために、私なりの解釈を披露いたします。

「わびしい」という状態がどのようなものかと考えると、物を持ってない

のでわびしい、などと使います。つまり色々な虚飾や富を捨てた状態です。

「さびしい」というのは、親がいないから寂しい、友人がいないから寂しい

などと使います。つまり孤独な心です。

さらに茶の湯では茶室を使います。茶室とは日常から切り離した世界の

ことです。そこで、全てを捨て去った素の人間(わび、さびの心を持つ人)

として、人と合間見えるあるいは自分と対峙する。そこから自分の

あり様を変えていく。そのようなストイックな心ではなかったかと思います。

これは5つの性格の中の修行の部分に重きを置いた思想です。

まあそういう精神的、哲学的部分と、例えば秀吉の「黄金の茶室」に

代表されるような物質主義、芸術主義も混在します。それだけ多様性

あふれた世界だったと言うこともできると思います。

(秀吉の黄金の茶室(左)と利休の茶室(右))

こうして茶の湯は織田、豊臣の戦国時代から江戸時代へと文化の花形の

一つとして、時代によってその性格を少しづつ変えながら、受け継がれて

行きます。

そして江戸時代には茶の世界にもう一つのエポックが誕生します。

煎茶の誕生です。

この続きは次回に・・。

鎌倉時代の『栄西』によって広められたお茶。

最初の頃こそ禅宗のお坊さんが座禅をする時に眠気を払うものとして、

また薬としても飲まれていました。

やがて嗜好(しこう)飲料としても飲まれるようになっていきます。

当時の武士たちがさかんに茶を飲むようになり、そのうちに茶の

味を飲み比べたりして遊ぶことが行われるようになります。

それを闘茶(とうちゃ)と言います。また、茶歌舞伎、茶寄合とも

言います。

闘茶は武士、公家、僧侶の間で流行となり、遊びとして徐々に派手

さを増していきます。終わると酒宴になり景品なども出たようです。

またこの頃から裕福な町人も現れるようになり、唐物の道具を競ったり

しました。

しかし、室町幕府の力が衰え、世の中が乱れてくると人の心も

すさんできます。その中で、お茶の本来の心である禅の心を

取り戻そうという動きが現れます。自分のあり方、いき方を変える

精神性を求める人々が出てきます。

茶の湯の開祖と言われる村田珠光(むらたじゅこう)やそれを引き

継いだ武野紹鴎(たけのじょうおう)、そして茶の湯を大成した

千利休です。

(千利休)

それでは茶の湯とはどういうもので、どのような思想だったのでしょう。

5つの性格があると言われています。

1、社交 ― 人と人との付き合いの場

2、儀礼 ― 人と付き合うための作法

3、修行 ― 人間を向上させるもの

4、芸術 ― 芸術を表現し、鑑賞する

5、遊興 ― 楽しみ

この5つのどれを強調するかは、時代と茶の湯を行う人の考え方により

変わってきます。

また思想は「わび、さび」という言葉に象徴されます。これは禅の姿

を追求した思想で、人間のあるべき姿を指し示すことです。

ただこの言葉は抽象的であるゆえに色々な解釈の仕方があります。

良く分からないという方のために、私なりの解釈を披露いたします。

「わびしい」という状態がどのようなものかと考えると、物を持ってない

のでわびしい、などと使います。つまり色々な虚飾や富を捨てた状態です。

「さびしい」というのは、親がいないから寂しい、友人がいないから寂しい

などと使います。つまり孤独な心です。

さらに茶の湯では茶室を使います。茶室とは日常から切り離した世界の

ことです。そこで、全てを捨て去った素の人間(わび、さびの心を持つ人)

として、人と合間見えるあるいは自分と対峙する。そこから自分の

あり様を変えていく。そのようなストイックな心ではなかったかと思います。

これは5つの性格の中の修行の部分に重きを置いた思想です。

まあそういう精神的、哲学的部分と、例えば秀吉の「黄金の茶室」に

代表されるような物質主義、芸術主義も混在します。それだけ多様性

あふれた世界だったと言うこともできると思います。

(秀吉の黄金の茶室(左)と利休の茶室(右))

こうして茶の湯は織田、豊臣の戦国時代から江戸時代へと文化の花形の

一つとして、時代によってその性格を少しづつ変えながら、受け継がれて

行きます。

そして江戸時代には茶の世界にもう一つのエポックが誕生します。

煎茶の誕生です。

この続きは次回に・・。

2008年11月06日

お茶の来た道2「養生の仙薬」

昨日に引き続き「お茶の来た道part2」です。

日本にはお茶は始めからあったのでしょうか、それとも

伝来されたのでしょうか。

これには色々な説があります。1900年代の初めの方、つまり

戦前には日本にもともと固有の茶の木があったとする説が

有力でした。

しかし最近になるにつれて、DNA鑑定などが進み、中国など

からの渡来植物であるという説が主力になってきました。

ではいつ頃日本に来たのでしょうか。

これは日本と中国との往来の歴史とも重なります。だから

この時である、という特定は出来ませんが、隋や唐へ仏教の

勉強をしにいった僧達によって日本に持ち帰られたようです。

(最初にもたらされたお茶は茶葉を餅のように固めた「餅茶」(へいちゃ)

であると言われています。これを細かくすりつぶし抹茶のようにたてて

飲んだようです)

中国から仏教とともに茶および喫茶の習慣を持ち込んだ代表的な

僧に『永忠』『空海』『最澄』などがいます。

主に禅宗の開祖などになった僧達です。これは茶自体が薬として

も捉えられたことにも関係します。

禅宗のつらい修行での眠気防止などの実用性も重宝されたのでしょう。

お茶の広がりに重要な役割を果たしたのは鎌倉時代の僧『栄西』

です。栄西は宋から帰り臨済宗を開くのですが、お茶についての

造詣も深く、「喫茶養生記」という茶に関する書物を著します。

(栄西)

この書物では「茶は養生の仙薬なり、延齢の妙術なり」という

書き出しで、お茶の健康効能面での効果を説いています。

この書の影響でお茶は公家や武士の間で急速に広まっていきます。

ちなみにこの栄西がもたらしたのは抹茶法による喫茶の習慣です。

ここから戦国大名たちによる茶の湯の隆盛につながっていきます。

それは次回にて・・。

いつの時代の人もお茶でほっこり。

日本にはお茶は始めからあったのでしょうか、それとも

伝来されたのでしょうか。

これには色々な説があります。1900年代の初めの方、つまり

戦前には日本にもともと固有の茶の木があったとする説が

有力でした。

しかし最近になるにつれて、DNA鑑定などが進み、中国など

からの渡来植物であるという説が主力になってきました。

ではいつ頃日本に来たのでしょうか。

これは日本と中国との往来の歴史とも重なります。だから

この時である、という特定は出来ませんが、隋や唐へ仏教の

勉強をしにいった僧達によって日本に持ち帰られたようです。

(最初にもたらされたお茶は茶葉を餅のように固めた「餅茶」(へいちゃ)

であると言われています。これを細かくすりつぶし抹茶のようにたてて

飲んだようです)

中国から仏教とともに茶および喫茶の習慣を持ち込んだ代表的な

僧に『永忠』『空海』『最澄』などがいます。

主に禅宗の開祖などになった僧達です。これは茶自体が薬として

も捉えられたことにも関係します。

禅宗のつらい修行での眠気防止などの実用性も重宝されたのでしょう。

お茶の広がりに重要な役割を果たしたのは鎌倉時代の僧『栄西』

です。栄西は宋から帰り臨済宗を開くのですが、お茶についての

造詣も深く、「喫茶養生記」という茶に関する書物を著します。

(栄西)

この書物では「茶は養生の仙薬なり、延齢の妙術なり」という

書き出しで、お茶の健康効能面での効果を説いています。

この書の影響でお茶は公家や武士の間で急速に広まっていきます。

ちなみにこの栄西がもたらしたのは抹茶法による喫茶の習慣です。

ここから戦国大名たちによる茶の湯の隆盛につながっていきます。

それは次回にて・・。

いつの時代の人もお茶でほっこり。

2008年11月05日

お茶の来た道①「レッドクリフ」

最近話題の映画「レッドクリフ」見に行ってまいりました。

豪華絢爛なアジアンスターの顔見世興行(?)。

北京オリンピックの開会式パフォーマンスをワクワクして見られた方には

十分楽しめる映画かと思います。

ただし人物内面造詣の深さを追求される方や史実の正確さを重んじる方

は見る前に、これはエンターテインメント(大掛かりな大衆演劇)だと

ご自身に言い聞かせてから見たほうがよさそうです。

さて、「レッドクリフ」は、名高い「三国志」を下敷きに作られています。

日本で三国志を有名にしたのは吉川英次版三国志。

冒頭のエピソードを印象深く覚えていらっしゃる方は結構多いようです。

それは、若き劉備玄徳が二年間働き、節約しながらやっと貯めたお金で

お茶を買い、故郷で彼の帰りを待つ老母の顔を黄河のほとりで思い浮か

べる光景から始まるエピソードです。

当時のお茶は病人に与えるか、よほど貴人でなければ飲まないほど

高価なものでした。

もっともこの部分は吉川英次氏の創作らしく、原本の「三国志演義」には

ありません。

しかし、レッドクリフの中には曹操が擬似愛人(?)に茶を注がせる

シーンがありましたね。まさにお茶が貴人にしか飲めないものの象徴

みたいでした。

それでは、お茶はいつ頃から飲まれ始めたのでしょうか。

お茶はツバキ科の木で学名「カメリア シネンシス」と言いますが、

発祥の地は中国奥地からインド北部にかけてではないかと言われて

います。

中国ではふか~い歴史を持つお茶。

正確な記録がつけられるはるか以前から飲まれていたようです。

760年頃に唐の陸羽が著作した「茶経」(中国最古の茶書)によると、

今から4000年ほど前に三皇の一人である「神農氏」が初めて茶を

飲んだと記されているのですが、4000年前というと中国はまだ

神話時代であって、神農氏は伝説上の人物にすぎません。

前漢時代の宣帝(在位前79―前49年)の時に王褒という人が書いた

「僮約」(寡婦の楊恵と奴隷の便了の契約証文)という文章があります。

この契約条項の中に、武陽というところまで茶を買いにいくこと、という

項目が書かれています。これが文章に明記された茶についての初めて

の記述です。

このことから、少なくとも漢の時代にはすでにお茶が飲まれていたことが

分かりますし、当然もっと以前から飲んでいたのでしょうね。

さて、そのお茶はどのようにして日本に来たのでしょうか。

それはまた、次回に・・。

お茶を持ち、黄河のほとりにたたずむ若き日の劉備玄徳。

すんません、劉備はこんなにボーっとしてないよね。

豪華絢爛なアジアンスターの顔見世興行(?)。

北京オリンピックの開会式パフォーマンスをワクワクして見られた方には

十分楽しめる映画かと思います。

ただし人物内面造詣の深さを追求される方や史実の正確さを重んじる方

は見る前に、これはエンターテインメント(大掛かりな大衆演劇)だと

ご自身に言い聞かせてから見たほうがよさそうです。

さて、「レッドクリフ」は、名高い「三国志」を下敷きに作られています。

日本で三国志を有名にしたのは吉川英次版三国志。

冒頭のエピソードを印象深く覚えていらっしゃる方は結構多いようです。

それは、若き劉備玄徳が二年間働き、節約しながらやっと貯めたお金で

お茶を買い、故郷で彼の帰りを待つ老母の顔を黄河のほとりで思い浮か

べる光景から始まるエピソードです。

当時のお茶は病人に与えるか、よほど貴人でなければ飲まないほど

高価なものでした。

もっともこの部分は吉川英次氏の創作らしく、原本の「三国志演義」には

ありません。

しかし、レッドクリフの中には曹操が擬似愛人(?)に茶を注がせる

シーンがありましたね。まさにお茶が貴人にしか飲めないものの象徴

みたいでした。

それでは、お茶はいつ頃から飲まれ始めたのでしょうか。

お茶はツバキ科の木で学名「カメリア シネンシス」と言いますが、

発祥の地は中国奥地からインド北部にかけてではないかと言われて

います。

中国ではふか~い歴史を持つお茶。

正確な記録がつけられるはるか以前から飲まれていたようです。

760年頃に唐の陸羽が著作した「茶経」(中国最古の茶書)によると、

今から4000年ほど前に三皇の一人である「神農氏」が初めて茶を

飲んだと記されているのですが、4000年前というと中国はまだ

神話時代であって、神農氏は伝説上の人物にすぎません。

前漢時代の宣帝(在位前79―前49年)の時に王褒という人が書いた

「僮約」(寡婦の楊恵と奴隷の便了の契約証文)という文章があります。

この契約条項の中に、武陽というところまで茶を買いにいくこと、という

項目が書かれています。これが文章に明記された茶についての初めて

の記述です。

このことから、少なくとも漢の時代にはすでにお茶が飲まれていたことが

分かりますし、当然もっと以前から飲んでいたのでしょうね。

さて、そのお茶はどのようにして日本に来たのでしょうか。

それはまた、次回に・・。

お茶を持ち、黄河のほとりにたたずむ若き日の劉備玄徳。

すんません、劉備はこんなにボーっとしてないよね。

2008年11月04日

長崎書店/歴史の中で人の心に種をまき続ける店

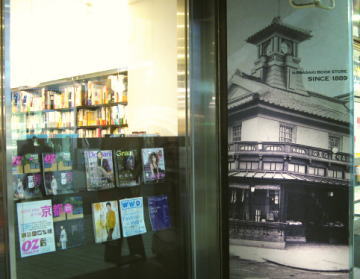

長崎書店は熊本市の上通りアーケードを入ってしばらく歩くと左手に

見えてきます。ブルーのラインに白地の文字で長崎書店とあるのが

なんとなくおしゃれな感じの本屋さんです。

また、熊本市内では屈指の老舗の書店で、

街の文化発信地の一つになっています。

ではどのくらい古いお店なのでしょう。店長の長崎健一さんに

お聞きしました。創業は1889年、明治22年だそうです。

明治22年は、市制が敷かれ熊本市が誕生した年なのです。

上通り自体も歴史のある街だから、街と一緒に文化の歴史を刻んで

きたのでしょうね。

例えば夏目漱石が熊本に来たのは明治29年のこと。4年3ヶ月熊本で

暮らしていたから当然長崎書店にも頻繁に訪れていたことでしょう。

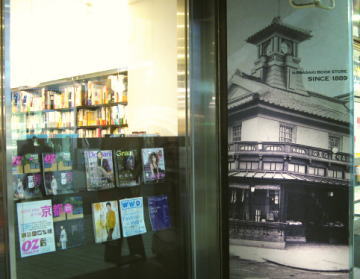

そんな歴史を物語るのが入り口の横の壁に貼られた、当時の店舗写真。

モノクロで映し出される明治の建造物は、見るものの心に郷愁を

生み出します。タイムスリップしてこの当時のお店の中に入ったら、

漱石先生がとなりで立ち読みしてたりして・・。

そんな空想も楽しくなります。

そして印象的なのが建物の上に乗っている、とてもシックな時計台です。

この時計台、新しいビルになった今でも屋上に残してあるのです!

上通りの人たちに愛された時計台だったのでしょうね。

さて、中に入ってみましょう。

落ち着いた感じの照明が店内を照らしています。BGMもゆっくりくつろげる

音楽です。静かな雰囲気の中でゆっくり本選びができそうです。

書棚とレジーカウンターの前の通路を通り過ぎていくと、右手に白い壁で

仕切られた小部屋があります。中に入ると、写真家の作品が展示してある

ギャラリーです。ちょっとミニ美術館に迷い込んだよう。

なんだかとてもおしゃれな気分になります。

そして、そこを出るとお店の中央あたりに本の島が見えてきます。

本の種類はバラバラな感じだけど何か面白そうなタイトルが並んでいます。

「間違いだらけのエコ生活」「スウェーデンで家具職人になる」

「お気に入り着物十二ヶ月」などなど。

ここに並べる基準はなんでしょう。聞いてみました。

基準は、自分たちが気に入って、内容が良いからお客さんにもお勧め

したい本たちだそうです。けっしてベストセラーではないけれど、

本当に読んでもらいたい本はこんなにあるのですよ。

そんなさりげない提案が感じられるコーナーです。

長崎書店は、最近新しく出来てくる大型書店に比べるとこじんまりとして

いる印象ですが、しっかりとしたポリシーをもって経営されています。

それは代々受け継がれているこの言葉に表されています。

「良き書は人を作る。心に種をまく」

その言葉の通り長崎書店はこの上通りの地で、明治以来ずっと、

人の心に種をまきつづけているのだと思います。

長崎書店

熊本市上通町6-23 ℡ 096-353-0555 fax 096-322-2245

長崎書店の「ながしょブログ」(リンク)

見えてきます。ブルーのラインに白地の文字で長崎書店とあるのが

なんとなくおしゃれな感じの本屋さんです。

また、熊本市内では屈指の老舗の書店で、

街の文化発信地の一つになっています。

ではどのくらい古いお店なのでしょう。店長の長崎健一さんに

お聞きしました。創業は1889年、明治22年だそうです。

明治22年は、市制が敷かれ熊本市が誕生した年なのです。

上通り自体も歴史のある街だから、街と一緒に文化の歴史を刻んで

きたのでしょうね。

例えば夏目漱石が熊本に来たのは明治29年のこと。4年3ヶ月熊本で

暮らしていたから当然長崎書店にも頻繁に訪れていたことでしょう。

そんな歴史を物語るのが入り口の横の壁に貼られた、当時の店舗写真。

モノクロで映し出される明治の建造物は、見るものの心に郷愁を

生み出します。タイムスリップしてこの当時のお店の中に入ったら、

漱石先生がとなりで立ち読みしてたりして・・。

そんな空想も楽しくなります。

そして印象的なのが建物の上に乗っている、とてもシックな時計台です。

この時計台、新しいビルになった今でも屋上に残してあるのです!

上通りの人たちに愛された時計台だったのでしょうね。

さて、中に入ってみましょう。

落ち着いた感じの照明が店内を照らしています。BGMもゆっくりくつろげる

音楽です。静かな雰囲気の中でゆっくり本選びができそうです。

書棚とレジーカウンターの前の通路を通り過ぎていくと、右手に白い壁で

仕切られた小部屋があります。中に入ると、写真家の作品が展示してある

ギャラリーです。ちょっとミニ美術館に迷い込んだよう。

なんだかとてもおしゃれな気分になります。

そして、そこを出るとお店の中央あたりに本の島が見えてきます。

本の種類はバラバラな感じだけど何か面白そうなタイトルが並んでいます。

「間違いだらけのエコ生活」「スウェーデンで家具職人になる」

「お気に入り着物十二ヶ月」などなど。

ここに並べる基準はなんでしょう。聞いてみました。

基準は、自分たちが気に入って、内容が良いからお客さんにもお勧め

したい本たちだそうです。けっしてベストセラーではないけれど、

本当に読んでもらいたい本はこんなにあるのですよ。

そんなさりげない提案が感じられるコーナーです。

長崎書店は、最近新しく出来てくる大型書店に比べるとこじんまりとして

いる印象ですが、しっかりとしたポリシーをもって経営されています。

それは代々受け継がれているこの言葉に表されています。

「良き書は人を作る。心に種をまく」

その言葉の通り長崎書店はこの上通りの地で、明治以来ずっと、

人の心に種をまきつづけているのだと思います。

長崎書店

熊本市上通町6-23 ℡ 096-353-0555 fax 096-322-2245

長崎書店の「ながしょブログ」(リンク)

2008年11月03日

釜炒り茶

釜炒り茶・・・聞いたことはある名前だと思います。

文字通り釜で炒って作ったお茶です。

お茶を作るには、最初に釜で炒るか蒸気で蒸すかして、お茶の酵素の

働きを止めます。これを専門用語で「殺青」と言います。

釜炒り茶はこの殺青を釜で行ったお茶のことで、昔は熊本市近郊でも

農家の庭先などで、自家用に釜炒り茶を作っていました。

昔は上の写真のように手で炒って作りましたが、今は「炒り葉機」という

機械で炒り、揉みと乾燥も機械でします。

全国的に見れば、現在作られているお茶の99%は蒸気で蒸して作る煎茶

などのお茶になってしまっており、釜炒り茶は希少なお茶になってしまいました。

なぜ希少なお茶になったかというと、釜炒り茶が持っている商品特性が、

今の消費者が求める価値感に合わなくなってしまったから、と言うしか

ありません。

具体的には、出した時のお湯の色が黄色っぽく、薄いということがあります。お茶を飲む時にはその色も重要な評価の要素になります。

それから、味の薄さもあります。蒸気で蒸したお茶は熱のため

比較的中まで細胞膜が破壊されており、そのため内部のアミノ酸などの

成分が出てきやすくなっています。

またお湯の色も緑が濃くなります。釜炒り茶はその反対なわけです。

しかし良い点もあります。香りが良く、あっさりした味であることです。

釜で炒った独特の釜香(かまか)があります。

また、一部で釜炒り茶を見直そうという動きもあります。

先日行われました全国お茶まつり熊本大会の中でも「釜炒り茶フォーラム」

という形で討論会が行われました。

釜炒り茶フォーラムの報告はこちら→●

釜炒り茶は九州で、特に多く作られています。

熊本県の山都町から宮崎県の五ヶ瀬にいたる地方と天草地方、それと

佐賀県の嬉野が産地として有名です。

一説によると15世紀ごろに渡来した中国人によって九州地方に

釜炒り製法が伝わったといわれていますし、それ以前に釜で炒って作る

お茶があったともいわれています。

そのような釜炒り茶は色々な課題をかかえながらも一部の生産家たちに

よって作り続けられています。

当店では私が、釜炒り茶の香りと、煎茶の色、味をともに生かしたお茶を

作ろうと考えました。そしてブレンドにより両方の長所を生かして

「かおりっ子」というお茶を作りました。

「かおりっ子」100g 525円

本当は釜炒りだけのお茶を出したいのですが、総合評価でどうしても

落ちるので、売れ残ってしまいます。

もっと香りに特徴のある釜炒り茶がほしい~。

と思っているのです。

(追伸)

釜炒り茶については価値を認めて、広めたいという気持ちは大いにあるの

ですが、現実の製品とのギャップがあります。それだけ製造が難しいという

こともあるかも知れませんが、もどかしさもあります。

釜入家ファミリー。

シャイな一家である。

文字通り釜で炒って作ったお茶です。

お茶を作るには、最初に釜で炒るか蒸気で蒸すかして、お茶の酵素の

働きを止めます。これを専門用語で「殺青」と言います。

釜炒り茶はこの殺青を釜で行ったお茶のことで、昔は熊本市近郊でも

農家の庭先などで、自家用に釜炒り茶を作っていました。

昔は上の写真のように手で炒って作りましたが、今は「炒り葉機」という

機械で炒り、揉みと乾燥も機械でします。

全国的に見れば、現在作られているお茶の99%は蒸気で蒸して作る煎茶

などのお茶になってしまっており、釜炒り茶は希少なお茶になってしまいました。

なぜ希少なお茶になったかというと、釜炒り茶が持っている商品特性が、

今の消費者が求める価値感に合わなくなってしまったから、と言うしか

ありません。

具体的には、出した時のお湯の色が黄色っぽく、薄いということがあります。お茶を飲む時にはその色も重要な評価の要素になります。

それから、味の薄さもあります。蒸気で蒸したお茶は熱のため

比較的中まで細胞膜が破壊されており、そのため内部のアミノ酸などの

成分が出てきやすくなっています。

またお湯の色も緑が濃くなります。釜炒り茶はその反対なわけです。

しかし良い点もあります。香りが良く、あっさりした味であることです。

釜で炒った独特の釜香(かまか)があります。

また、一部で釜炒り茶を見直そうという動きもあります。

先日行われました全国お茶まつり熊本大会の中でも「釜炒り茶フォーラム」

という形で討論会が行われました。

釜炒り茶フォーラムの報告はこちら→●

釜炒り茶は九州で、特に多く作られています。

熊本県の山都町から宮崎県の五ヶ瀬にいたる地方と天草地方、それと

佐賀県の嬉野が産地として有名です。

一説によると15世紀ごろに渡来した中国人によって九州地方に

釜炒り製法が伝わったといわれていますし、それ以前に釜で炒って作る

お茶があったともいわれています。

そのような釜炒り茶は色々な課題をかかえながらも一部の生産家たちに

よって作り続けられています。

当店では私が、釜炒り茶の香りと、煎茶の色、味をともに生かしたお茶を

作ろうと考えました。そしてブレンドにより両方の長所を生かして

「かおりっ子」というお茶を作りました。

「かおりっ子」100g 525円

本当は釜炒りだけのお茶を出したいのですが、総合評価でどうしても

落ちるので、売れ残ってしまいます。

もっと香りに特徴のある釜炒り茶がほしい~。

と思っているのです。

(追伸)

釜炒り茶については価値を認めて、広めたいという気持ちは大いにあるの

ですが、現実の製品とのギャップがあります。それだけ製造が難しいという

こともあるかも知れませんが、もどかしさもあります。

釜入家ファミリー。

シャイな一家である。

2008年11月02日

健軍文化ホール

今日は健軍文化ホールに会議室の使用申請に行ってきました。

今月末に研修会用に会議室を使うためです。

そこで今回は健軍文化ホールの紹介をしたいと思います。

まずは商店街からの道順です。

商店街の中を南方向を目指して歩きます。市電電停と反対側です。

とにかくアーケードが終わるまで歩くと交差点に出ます。

(商店街の南側)

この交差点が動植物園から続く、いわゆる「動物園通り」です。

この交差点は現在、道路拡幅のための工事が行われています。

大型車をこの交差点で曲がりやすくするためです。

この道を動植物園と反対方向へ進みます。

50mほど行くと右側に「健軍文化ホール」の看板が見えてきます。

その看板を右手に入ると施設の中です。

入って左手がホールの入り口で、ホールの収容人員は約300名、

音楽コンサートなどが上演できます。

正面には住民票や印鑑証明などの交付が出来るサービスカウンター

を併設した事務所があり、2~3階には約100㎡のパーティールームを

はじめ、3つの会議室、2つの音楽練習室などがあります。

さてこの健軍文化ホールでは今月、11月22~24日に自主文化事業として

「たけみやアートフォレスト2008」を開催します。

この期間は健軍商店街でも「健軍・農村地域間交流フェスティバル」が

行われます。

たけみやアートフォレスト2008のスケジュールは下記のとおりです。

(クリックして大きく出来ます)

(クリックして大きく出来ます)

中沢堅司さんは23日には健軍商店街の中でもミニライブを

していただきます。

このように東部の文化拠点としての健軍文化ホールは、

地域の各種行事やイベントにおおいに活用されています。

おやじバンドはまだ青い。91歳のギターマン

ひざも踊ってるぜ!

今月末に研修会用に会議室を使うためです。

そこで今回は健軍文化ホールの紹介をしたいと思います。

まずは商店街からの道順です。

商店街の中を南方向を目指して歩きます。市電電停と反対側です。

とにかくアーケードが終わるまで歩くと交差点に出ます。

(商店街の南側)

この交差点が動植物園から続く、いわゆる「動物園通り」です。

この交差点は現在、道路拡幅のための工事が行われています。

大型車をこの交差点で曲がりやすくするためです。

この道を動植物園と反対方向へ進みます。

50mほど行くと右側に「健軍文化ホール」の看板が見えてきます。

その看板を右手に入ると施設の中です。

入って左手がホールの入り口で、ホールの収容人員は約300名、

音楽コンサートなどが上演できます。

正面には住民票や印鑑証明などの交付が出来るサービスカウンター

を併設した事務所があり、2~3階には約100㎡のパーティールームを

はじめ、3つの会議室、2つの音楽練習室などがあります。

さてこの健軍文化ホールでは今月、11月22~24日に自主文化事業として

「たけみやアートフォレスト2008」を開催します。

この期間は健軍商店街でも「健軍・農村地域間交流フェスティバル」が

行われます。

たけみやアートフォレスト2008のスケジュールは下記のとおりです。

(クリックして大きく出来ます)

(クリックして大きく出来ます)

中沢堅司さんは23日には健軍商店街の中でもミニライブを

していただきます。

このように東部の文化拠点としての健軍文化ホールは、

地域の各種行事やイベントにおおいに活用されています。

おやじバンドはまだ青い。91歳のギターマン

ひざも踊ってるぜ!

2008年11月01日

日本茶インストラクター

日本茶インストラクターの活動について紹介いたします。

日本茶インストラクターというのは、平成12年に日本茶業中央会

という、茶業界の元締めみたいなところが、始めた資格認定制度です。

これは日常茶飯事ともいわれるほど一般的な日本茶ですけど

本当にお茶に合ったおいしいいれ方をしている人がどれほどいるのだろう。

そういうことをきちんと教える人が必要だよね。という趣旨で

作られました。

これは年1回全国一斉に行われ、一次試験として学科(歴史、茶業概要、

栽培、製造、化学健康科学、インストラクション技術)試験を行い、

通ったら二次試験(実技鑑定)を受けて、ここで通って認定されるという

結構きびしい試験なのです。(合格率約30%)

日本茶インストラクター認定試験の案内(リンク)

私は第1期生として平成12年から活動しています。

その時通ったのが県下で4名。

4名からのインストラクター県支部の始まりでした。その後少しずつ

後輩も増えていき、日本茶アドバイザーという資格も下に作られて、

現在熊本県ではインストラクターが36名、アドバイザーが31名になりました。

どのような活動を行っているかと言えば、まず日本茶講座などの

啓発活動。各種団体や会社、学校などに行って日本茶の良さを伝えます。

(女性の会などでのお茶講座)

(中学生へのお茶セミナー)

(外国人のための日本茶講座)

(高校生にもします)

その他には研修活動として実際に色々なお茶作りなどの体験を

したりします。

このような活動をおこなっている日本茶インストラクター協会

熊本県支部。

ホームページはこちらです→●

日本茶インストラクターというのは、平成12年に日本茶業中央会

という、茶業界の元締めみたいなところが、始めた資格認定制度です。

これは日常茶飯事ともいわれるほど一般的な日本茶ですけど

本当にお茶に合ったおいしいいれ方をしている人がどれほどいるのだろう。

そういうことをきちんと教える人が必要だよね。という趣旨で

作られました。

これは年1回全国一斉に行われ、一次試験として学科(歴史、茶業概要、

栽培、製造、化学健康科学、インストラクション技術)試験を行い、

通ったら二次試験(実技鑑定)を受けて、ここで通って認定されるという

結構きびしい試験なのです。(合格率約30%)

日本茶インストラクター認定試験の案内(リンク)

私は第1期生として平成12年から活動しています。

その時通ったのが県下で4名。

4名からのインストラクター県支部の始まりでした。その後少しずつ

後輩も増えていき、日本茶アドバイザーという資格も下に作られて、

現在熊本県ではインストラクターが36名、アドバイザーが31名になりました。

どのような活動を行っているかと言えば、まず日本茶講座などの

啓発活動。各種団体や会社、学校などに行って日本茶の良さを伝えます。

(女性の会などでのお茶講座)

(中学生へのお茶セミナー)

(外国人のための日本茶講座)

(高校生にもします)

その他には研修活動として実際に色々なお茶作りなどの体験を

したりします。

このような活動をおこなっている日本茶インストラクター協会

熊本県支部。

ホームページはこちらです→●