2008年12月30日

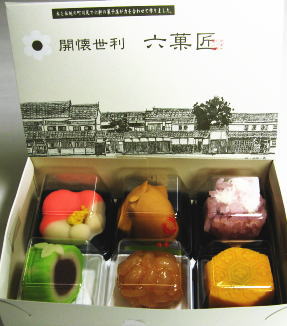

開懐世利六菓匠の和菓子

当店では毎年この時期に、開懐世利(かわせり)六菓匠の

和菓子を予約を取って販売しています。

今日がお渡しの日です。今年も天明堂さんが、六個一箱の

和菓子を持ってきてくれました。

六菓匠6店、それぞれに作っていただいた和菓子が詰められています。

毎年少しずつ違ってくるのです。(中には同じものもありますが(^_^;))

だから毎回楽しみなんですね。今年は牛の顔がありました。(目が付いてない~)

今年は食品業界にとって多難の年でした。

事故米、汚染米の問題がありました。

六菓匠の一店のお菓子屋さんも知らずに事故米を仕入れ、被害に

会いました。お店も騙されて仕入れたので被害者なのですが、

「最終的な被害者は消費者なのだから、被害者面するな」と

さらに叩かれたそうです。そして川尻のお菓子屋さん全部に

影響が出たそうです。やりきれませんね。

食の安全の問題はとても重要なことだと改めて認識させられた

一年だったように思います。

お茶も飲むものですから、安全についてはこれからも特に

注意していかねばなりません。

そんなことを考えさせられた年でした。

和菓子を予約を取って販売しています。

今日がお渡しの日です。今年も天明堂さんが、六個一箱の

和菓子を持ってきてくれました。

六菓匠6店、それぞれに作っていただいた和菓子が詰められています。

毎年少しずつ違ってくるのです。(中には同じものもありますが(^_^;))

だから毎回楽しみなんですね。今年は牛の顔がありました。(目が付いてない~)

今年は食品業界にとって多難の年でした。

事故米、汚染米の問題がありました。

六菓匠の一店のお菓子屋さんも知らずに事故米を仕入れ、被害に

会いました。お店も騙されて仕入れたので被害者なのですが、

「最終的な被害者は消費者なのだから、被害者面するな」と

さらに叩かれたそうです。そして川尻のお菓子屋さん全部に

影響が出たそうです。やりきれませんね。

食の安全の問題はとても重要なことだと改めて認識させられた

一年だったように思います。

お茶も飲むものですから、安全についてはこれからも特に

注意していかねばなりません。

そんなことを考えさせられた年でした。

2008年12月28日

カゴアミをおすすめしないワケ

急須でお茶をいれる時、お茶ガラの始末はめんどうですよね。

なかなか簡単には急須から茶ガラが出ないから、水で流す必要が

あったりして、そこら辺で急須を使ってお茶をいれない一つの

ハードルが出来ているのかも知れません。

それで次善の策として、よく言われるのが、カゴアミ付きの急須。

こんなカゴアミが付いていると、茶ガラを捨てるのも、ポンと

捨てるだけ(?)で簡単です。 ・・でも、それで失っているものも

けっこう大きいのですよ。それは何かと言うと、お茶のおいしさ。

つまり、お茶の葉をカゴアミの中でお湯に浸すと、葉が水分を吸って

ふくらみ、アミの中でぎゅうぎゅう詰めになり、おいしい成分が

出にくくなるのです。

こんなぐあいにね。

アミがないと、急須の中を対流によって動きまわるから、中の

おいしい成分が出やすいというわけです。

紅茶で言うと「ジャンピング」ですね。

そんなわけで、私としてはカゴアミをお勧めできないのです。

でも どうしてもカゴアミじゃなきゃいやだ。

という人もいるのです。

そういう人のためにカゴアミの品揃えもあります。

こんなにたくさんあるわけは、急須というものがそもそも

サイズの規格がまったくないものなのです。

それは、急須を作っているのが、小さな窯元なので、職人さんの

デザインがてんでバラバラということによります。

それで、カゴアミが合わないものもあるわけです。

その他に、口の大きさは合っても、深さが足りないとかの問題も

発生します。

こんなんなると、お湯の量が少ない時は、ああーっ、お尻にお湯が

かかるだけ~。となってしまい、満足に出ない状態になります。

だから、こんなん深さが欲しいのですが、

アミの品揃えは限りがあるため、深いものがあるとは限りません。

口のサイズが小さいのに、深い急須だとアウトです。

今は、底にアミがぺタッと貼ってある急須が主流です。

こちらの急須の方がお茶がおいしく出ますので、おすすめです。

ただし、これはこれで問題がまったくないわけではないのですが、

その辺は次の機会に・・。

ああ~悩ましいのは急須なり。 ・・ね、急須屋さん。

なかなか簡単には急須から茶ガラが出ないから、水で流す必要が

あったりして、そこら辺で急須を使ってお茶をいれない一つの

ハードルが出来ているのかも知れません。

それで次善の策として、よく言われるのが、カゴアミ付きの急須。

こんなカゴアミが付いていると、茶ガラを捨てるのも、ポンと

捨てるだけ(?)で簡単です。 ・・でも、それで失っているものも

けっこう大きいのですよ。それは何かと言うと、お茶のおいしさ。

つまり、お茶の葉をカゴアミの中でお湯に浸すと、葉が水分を吸って

ふくらみ、アミの中でぎゅうぎゅう詰めになり、おいしい成分が

出にくくなるのです。

こんなぐあいにね。

アミがないと、急須の中を対流によって動きまわるから、中の

おいしい成分が出やすいというわけです。

紅茶で言うと「ジャンピング」ですね。

そんなわけで、私としてはカゴアミをお勧めできないのです。

でも どうしてもカゴアミじゃなきゃいやだ。

という人もいるのです。

そういう人のためにカゴアミの品揃えもあります。

こんなにたくさんあるわけは、急須というものがそもそも

サイズの規格がまったくないものなのです。

それは、急須を作っているのが、小さな窯元なので、職人さんの

デザインがてんでバラバラということによります。

それで、カゴアミが合わないものもあるわけです。

その他に、口の大きさは合っても、深さが足りないとかの問題も

発生します。

こんなんなると、お湯の量が少ない時は、ああーっ、お尻にお湯が

かかるだけ~。となってしまい、満足に出ない状態になります。

だから、こんなん深さが欲しいのですが、

アミの品揃えは限りがあるため、深いものがあるとは限りません。

口のサイズが小さいのに、深い急須だとアウトです。

今は、底にアミがぺタッと貼ってある急須が主流です。

こちらの急須の方がお茶がおいしく出ますので、おすすめです。

ただし、これはこれで問題がまったくないわけではないのですが、

その辺は次の機会に・・。

ああ~悩ましいのは急須なり。 ・・ね、急須屋さん。

2008年12月27日

茶の香り~っ

お茶屋さんの店頭に立っていると、どこからともなく

香ばしいお茶の香りが漂っているのを嗅いだことは

ありませんか?

その理由1、

中でお茶の火入れをしている。

その理由2、

中でほうじ茶を作っている。

その理由3、

中で香り出し機を使っている。

理由の1と2は以前にご紹介しました。

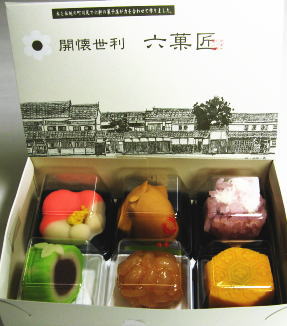

今日はその3の「香り出し機」とはなんぞや、ということを

説明したいと思います。

まあ、読んで字のごとくお茶の「香り」を出す機械ですね。

で、どうゆう形をしているかと言えば、こういう形です。

「おお~っ!」・・と思った人はほとんどいらっしゃらないと思います。

なんじゃこれ、というのが大方の反応かと・・。

この機械、お茶を食って、中で炒って、出すのです。

それで、粉茶しか食いません。

それ以外のお茶だと中で詰まるからです。

これが食っている様子です。

巻き込んでいるだけですね (^_^;)

そして、出てきた粉はこうなっています。

中は温度調整できるのですが、約200℃くらいにすると、

香ばしい、いい香りが漂います。

しかし、こいつは中でよく詰まってしまいます。粉茶が中で

焦げ付くのでしょうね。

だから時々分解して掃除してやるのです。

フタを開けたところ。

中にはこんな、ひねくりまわってしまったステンレスの板が・・。

良く見ると、表面に茶の粉がこびりついています。

これをきれいに削ってやると、また、元のように動き出します。

けっこう手がかかるこの機械、単純なわりに買えば意外と高いのです。

ウン万円します。十万円に近いウン万円です。

きっと大量生産できないから、手作りに近くて、

それで高くなるんでしょうね。・・みんなが一家に一台持てば

大量生産で安くなるんでしょうが、

こんな機械、うちにあってもね~・・・((+_+))

香りも、一つの感情を揺さぶる要素です。

この香りにひかれて、お茶を購入されるお客様もいらっしゃいます。

人の五感をいくつも刺激してその気にさせることは、

これからもっと研究する余地がありそうです。

それはともかく、たまにはお茶やさんの店頭で、お茶の

いいにおいを嗅いで、なつかしい気分になるのもいいものですよ。

2008年12月23日

歳末がんばる市

健軍商店街(ピアクレス)では12月27日から31日まで

歳末がんばる市と名付け、ワゴンセールと売り出しを

行います。各店それぞれお買い得品を揃えて、

今年最後の年末セールに突入です!

クリックすると大きく見れます。

今年は後半最後の方になって景気後退の暗いニュースが

続きました。これではますます消費者の財布のヒモも固くなるんで

しょうね(^_^;) それに負けずにガンバリマース!

各店のお買い得チラシです。

当店(おちゃいち)の分です。

「まちの駅」のご紹介。

「彩果園」さんの分もご紹介。

27日から30日まで健軍カードのポイントがもらえる

スタンプラリーも行います!

そんなわけで、年末は健軍商店街(ピアクレス)もお忘れなく。

2008年12月22日

草枕

夏目漱石の有名な作品、草枕。

出だしの文章です。

「山路(やまみち)を登りながら、こう考えた。

智に働けば角(かど)が立つ。情に棹(さお)させば流される。

意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」

この文章、今の時代に持ってきても色あせません。

時代は変わっても、人との関わり合いの難しさ(ゆえの面白さ)は

不変ということでしょうか。

さて、この草枕の中で主人公がお茶について述べる部分があります。

引用したいと思います。

「―茶碗を下に置かないで、そのまま口につけた。濃く甘く、

湯加減に出た、重い露を、舌の先へ一しずくずつ落して

味わって見るのは閑人適意の韻事(ひまな人間がきままに行う風流)

である。普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違いだ。

舌頭へぽたりと載せて、清いものが四方に散れば

咽喉(のど)へ下るべき液は殆どない。

只 馥郁(ふくいく)たる匂(におい)が食道から胃のなかへ

沁み渡るのみである。―」

明治の文豪の表現力は、現代の文章には少ない重厚な魅力が

あります。

お茶を飲む表現から、口の中に広がる茶の香りや味の

想像力が広がるようです。。

私たちもお茶の魅力を伝えるものとして、表現力は磨かねば

なりませんが、道なお遠し、というのが現状です。

「あんたのために言っているんだがね」と茶を飲みながら話すオヤジ

人は良さそうだが実はタヌキである。

出だしの文章です。

「山路(やまみち)を登りながら、こう考えた。

智に働けば角(かど)が立つ。情に棹(さお)させば流される。

意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」

この文章、今の時代に持ってきても色あせません。

時代は変わっても、人との関わり合いの難しさ(ゆえの面白さ)は

不変ということでしょうか。

さて、この草枕の中で主人公がお茶について述べる部分があります。

引用したいと思います。

「―茶碗を下に置かないで、そのまま口につけた。濃く甘く、

湯加減に出た、重い露を、舌の先へ一しずくずつ落して

味わって見るのは閑人適意の韻事(ひまな人間がきままに行う風流)

である。普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違いだ。

舌頭へぽたりと載せて、清いものが四方に散れば

咽喉(のど)へ下るべき液は殆どない。

只 馥郁(ふくいく)たる匂(におい)が食道から胃のなかへ

沁み渡るのみである。―」

明治の文豪の表現力は、現代の文章には少ない重厚な魅力が

あります。

お茶を飲む表現から、口の中に広がる茶の香りや味の

想像力が広がるようです。。

私たちもお茶の魅力を伝えるものとして、表現力は磨かねば

なりませんが、道なお遠し、というのが現状です。

「あんたのために言っているんだがね」と茶を飲みながら話すオヤジ

人は良さそうだが実はタヌキである。

2008年12月20日

抹茶ぱぴろ~

さあ、この白いボ―シをかぶったおじさんは何をしているのでしょう。

答え:抹茶の作り方を説明しているのです。

ここは宇治の抹茶製造工場です。

今年の春にお茶の組合で宇治に研修旅行に行った時の写真です。

ここは嵐山です。観光地ですね。

さて、抹茶の作り方ですが、茶園の仕立ては玉露と似ています。

というか、玉露茶園と同じようにワラぶきで日光を遮って、新芽を

育てます。

こんな感じです。

その後、摘んだ新芽を蒸気で蒸すところまでは玉露と一緒なのですが、

玉露や煎茶が揉みこんで乾燥させるのに対して、揉まずにそのまま

乾燥させます。そうすると「もみのり」みたいになります。

それを石臼で引いて抹茶を作ります。

このようにして作られる抹茶は、最近はお菓子の原料として

大変よく使われます。

今日ご紹介したいのは、その、あの白いボ―シをかぶっていた

抹茶工場の社長が作った抹茶から作ったお菓子です。

「パピロ抹茶の里」というお菓子。

パピロというのは外側をクッキー生地で焼き、なかにクリームを

入れたお菓子のこと。この商品には上質な抹茶をふんだんに使って

あります。

さくっとした生地の中から抹茶のクリームが顔を出し、大人の味です。

一度食べたら病みつきになる・・と言ったらおおげさかな・・。

いい抹茶使ってます。

15個入って368円です。

2008年12月19日

大福茶

大福茶というお茶をご存じでしょうか。

関西でお正月によく飲まれる縁起物のお茶です。

梅干しや昆布を中に入れて飲む場合もあります。

このお茶の起源は古く、平安時代にさかのぼります。

951年に、京都で下痢を伴う疫病が発生、蔓延しました。

時の天皇、村上天皇はこれを憂慮して、六波羅蜜寺の

空也上人に悪疫退散の祈祷を命じました。

しかし祈祷はなかなか通じませんでした。

そこで、十一面観音像を安置した台車に茶を積んで

京の町を引き回し、街頭で祈祷するとともに、茶に梅干しを

入れて人々にふるまったといいます。

するとさしもの悪疫も次第におさまった、という伝承によります。

この功徳にあやかり、村上天皇が毎年お正月にお茶を服する

ようになったと言います。

(六波羅蜜寺にある空也上人像(スケッチ)

口から六体の阿弥陀が現れたという伝説によっています。)

天皇が服するから皇(おお)福茶。

それから転じて大福茶(おおぶくちゃ)と呼ばれるように

なったそうです。

私は何も知らない頃、大福茶(だいふくちゃ)と言っていました。

大福茶(おおぶくちゃ又はおおふくちゃ)が正しい読み方です。

平素あまりお茶を飲まない人も正月だけはとっておきのお茶で

すがすがしい新年を迎え、古い年の邪気を払いましょう、という

ことなのです。( ^)o(^ )

当店の大福茶 1050円

関西でお正月によく飲まれる縁起物のお茶です。

梅干しや昆布を中に入れて飲む場合もあります。

このお茶の起源は古く、平安時代にさかのぼります。

951年に、京都で下痢を伴う疫病が発生、蔓延しました。

時の天皇、村上天皇はこれを憂慮して、六波羅蜜寺の

空也上人に悪疫退散の祈祷を命じました。

しかし祈祷はなかなか通じませんでした。

そこで、十一面観音像を安置した台車に茶を積んで

京の町を引き回し、街頭で祈祷するとともに、茶に梅干しを

入れて人々にふるまったといいます。

するとさしもの悪疫も次第におさまった、という伝承によります。

この功徳にあやかり、村上天皇が毎年お正月にお茶を服する

ようになったと言います。

(六波羅蜜寺にある空也上人像(スケッチ)

口から六体の阿弥陀が現れたという伝説によっています。)

天皇が服するから皇(おお)福茶。

それから転じて大福茶(おおぶくちゃ)と呼ばれるように

なったそうです。

私は何も知らない頃、大福茶(だいふくちゃ)と言っていました。

大福茶(おおぶくちゃ又はおおふくちゃ)が正しい読み方です。

平素あまりお茶を飲まない人も正月だけはとっておきのお茶で

すがすがしい新年を迎え、古い年の邪気を払いましょう、という

ことなのです。( ^)o(^ )

当店の大福茶 1050円

2008年12月18日

高校生も商店街について考えるノダ

今日は国府高校の生徒さんたちの代表が商店街事務所に

来ていただきました。

去る11月22~24日に行われました商店街イベントに参加して

いただいた生徒さんたちです。

そこでの反省点や健軍商店街の活性化に向けての意見を

言っていただく懇談会なのです。

過日のイベントでは皆さん、よくがんばってもらいました。

商品の仕入れ先もそれぞれグループを組み、探し回ったとのこと。

イベントの前には、近所にチラシをポスティングもしました。

そのおかげでまあまあ満足のいく売上を作ることが出来たようです。

来年に向けての課題などの他に、商店街についての意見、

というか、われわれにとっては鋭い指摘もいただきました。

駐車場の問題、空き店舗の問題、駐輪の問題などです。

私たちがそれこそ十数年以上抱えてきた問題でありまして、

改めて、どうなのですか、と言われているようであります。(汗)

指摘も受けつつ、健軍商店街にエールを送っていただいていると

感じる部分もあります。

若い高校生の皆さんが商店街での実際の販売を通じて、

お客さんとのふれあいを肌で感じてもらえたならば、

これはとても良い機会になったのではと思います。

やはり紛れ込んでいたようだ。

女子高生に化けたおやじが・・。

来ていただきました。

去る11月22~24日に行われました商店街イベントに参加して

いただいた生徒さんたちです。

そこでの反省点や健軍商店街の活性化に向けての意見を

言っていただく懇談会なのです。

過日のイベントでは皆さん、よくがんばってもらいました。

商品の仕入れ先もそれぞれグループを組み、探し回ったとのこと。

イベントの前には、近所にチラシをポスティングもしました。

そのおかげでまあまあ満足のいく売上を作ることが出来たようです。

来年に向けての課題などの他に、商店街についての意見、

というか、われわれにとっては鋭い指摘もいただきました。

駐車場の問題、空き店舗の問題、駐輪の問題などです。

私たちがそれこそ十数年以上抱えてきた問題でありまして、

改めて、どうなのですか、と言われているようであります。(汗)

指摘も受けつつ、健軍商店街にエールを送っていただいていると

感じる部分もあります。

若い高校生の皆さんが商店街での実際の販売を通じて、

お客さんとのふれあいを肌で感じてもらえたならば、

これはとても良い機会になったのではと思います。

やはり紛れ込んでいたようだ。

女子高生に化けたおやじが・・。

2008年12月17日

からいよ。

私は辛いのは好きではありません。

どちらかといえば嫌いです。

あんまり辛いのを食べたら、舌がバカになってしまいそうです。

デリケートな味の感覚を身につけようと思っているのに、

舌が効かなくなったら私の損失です。

何の損失か分かりませんが。

だから、下の写真のようなものを見ても、きれいだなとは思っても、

食べてみたいとは思いません。

でも世の中にはこんなのも食べてみたいと思う人もいるのでしょうね。

もともと日本人はとうがらしの辛さはそれほど貴重には思って

いませんでした。

せいぜいうどんに一味か七味の唐辛子として振りかける

ぐらいでした。

対して韓国の人はとうがらしの辛さは好きなようです。

キムチがいい例です。

日本人もキムチが好きな人は増えているようですから、

これからとうがらしの文化が花咲くかもしれません。

とうがらしの文化とは何か分かりませんが。

(とうがらしがロックを歌っても、演歌を歌っても、熱く歌えるだろう)

ところで、辛いのが好きでない私でも、たまに飲むとおいしいと

思うのが、この「とうがらし梅茶」です。

梅昆布茶をベースに唐辛子を少し入れてあります。

この唐辛子の過剰でない辛さが好感を持てます。

辛くないわけではないけれど、少しぴりりとするところが、

なんともいいのです。

唐辛子にはカプサイシンという成分が入っているそうです。

カプサイシンがは血液の循環をよくするそうです。

寒い冬に飲むとあったまります。

・・少なくとも温まった気になります。

いや、本当にあったまります。

一応こんな個袋に入っています。

24袋入って一応630円です。

・・売る気、あんまりないんだろう、と思わないでください。

飲んだ人だけに良さが分かります。

どちらかといえば嫌いです。

あんまり辛いのを食べたら、舌がバカになってしまいそうです。

デリケートな味の感覚を身につけようと思っているのに、

舌が効かなくなったら私の損失です。

何の損失か分かりませんが。

だから、下の写真のようなものを見ても、きれいだなとは思っても、

食べてみたいとは思いません。

でも世の中にはこんなのも食べてみたいと思う人もいるのでしょうね。

もともと日本人はとうがらしの辛さはそれほど貴重には思って

いませんでした。

せいぜいうどんに一味か七味の唐辛子として振りかける

ぐらいでした。

対して韓国の人はとうがらしの辛さは好きなようです。

キムチがいい例です。

日本人もキムチが好きな人は増えているようですから、

これからとうがらしの文化が花咲くかもしれません。

とうがらしの文化とは何か分かりませんが。

(とうがらしがロックを歌っても、演歌を歌っても、熱く歌えるだろう)

ところで、辛いのが好きでない私でも、たまに飲むとおいしいと

思うのが、この「とうがらし梅茶」です。

梅昆布茶をベースに唐辛子を少し入れてあります。

この唐辛子の過剰でない辛さが好感を持てます。

辛くないわけではないけれど、少しぴりりとするところが、

なんともいいのです。

唐辛子にはカプサイシンという成分が入っているそうです。

カプサイシンがは血液の循環をよくするそうです。

寒い冬に飲むとあったまります。

・・少なくとも温まった気になります。

いや、本当にあったまります。

一応こんな個袋に入っています。

24袋入って一応630円です。

・・売る気、あんまりないんだろう、と思わないでください。

飲んだ人だけに良さが分かります。

2008年12月15日

お茶屋に訪問者

本日、八女から産地問屋A社のBさんが営業で見えました。

(本人のプライバシー保護のため、本人よりだいぶイケメンに修正してあります)

お茶の仕入れルートは、以前書きましたように大きく

①産地の茶工場から直接

②経済連の入札で

③問屋さんから

この3つのルートがあります。

で、今日は3番目の八女の問屋さんのことをば少し。

今でこそ八女といえば八女茶で有名ですが、

八女茶が有名になったのはそんなに古いことではなく、

せいぜい戦後からのことです。

(八女の古い町並み、八女市内にはこのような古い建物が多く残っています)

そこには先人の苦労とお茶作りへの工夫がありました。

静岡や宇治の茶産地に負けないお茶作りを「少量高級」という

戦略で進めていったのです。

「玉露」を代表格とする高級茶路線で、八女の問屋さんたちは

全国に販路を求めて行きました。

(八女の茶園です。)

また、八女と一口に言ってもその範囲は広く、

八女市、黒木町、上陽町、星野村、矢部村などで採れるお茶を

八女茶といいます。

この中に多くの茶工場と問屋さんがあり、問屋の営業マンたちは

全国にお茶を売りに出かけています。

そんなわけで、当店などにも問屋の営業の方が見本茶をたずさえて

訪れてくれるわけです。

(このような見本茶を持ってくる。あるいは送ってくるのです)

気に入ったのがアレバ、カイマスヨ。

(本人のプライバシー保護のため、本人よりだいぶイケメンに修正してあります)

お茶の仕入れルートは、以前書きましたように大きく

①産地の茶工場から直接

②経済連の入札で

③問屋さんから

この3つのルートがあります。

で、今日は3番目の八女の問屋さんのことをば少し。

今でこそ八女といえば八女茶で有名ですが、

八女茶が有名になったのはそんなに古いことではなく、

せいぜい戦後からのことです。

(八女の古い町並み、八女市内にはこのような古い建物が多く残っています)

そこには先人の苦労とお茶作りへの工夫がありました。

静岡や宇治の茶産地に負けないお茶作りを「少量高級」という

戦略で進めていったのです。

「玉露」を代表格とする高級茶路線で、八女の問屋さんたちは

全国に販路を求めて行きました。

(八女の茶園です。)

また、八女と一口に言ってもその範囲は広く、

八女市、黒木町、上陽町、星野村、矢部村などで採れるお茶を

八女茶といいます。

この中に多くの茶工場と問屋さんがあり、問屋の営業マンたちは

全国にお茶を売りに出かけています。

そんなわけで、当店などにも問屋の営業の方が見本茶をたずさえて

訪れてくれるわけです。

(このような見本茶を持ってくる。あるいは送ってくるのです)

気に入ったのがアレバ、カイマスヨ。

2008年12月13日

あなたは緑が好き?

お茶を湯飲みに出した時に、お茶の種類によって

お湯の色が違うことがあります。

なぜだろうと思ったことはありませんか?

お茶のお湯の色が違うのは作りの違いによります。

どの部分が違うのでしょうか。

お茶を摘んできたら、熱を加えます。

方法は蒸気で蒸したり、釜で炒ったりします。

蒸気で蒸したら「煎茶」や「玉緑茶」「玉露」などのお茶になります。

現在、ほとんどの日本茶は蒸して作られます。

それに対して釜で炒るお茶が「釜炒り茶」です。

蒸して作るお茶に対してかなり少数派です。

出した時のお湯の色の違いは、第一にこの熱の加え方によって

違ってきます。(他の要素が入る場合もあります)

お湯の色のことを私たち茶業者は水色(すいしょく)と呼んでいます。

最初に蒸す時間の違いによってお茶の形と水色がずいぶん違ってきます。

このお茶は蒸す時間を短めにして作られた煎茶です。

形がしっかりとして、見た目も触れた時も固い感じです。

このお茶を出した時の水色はこのようになります。

やや黄色味が強い色ですね。緑色はあまり感じません。

お茶を出した後のお茶の葉です。

きれいに形が残っています。

それではこのお茶はどうでしょう。

同じ煎茶です。葉の細かい部分が多いように見られます。

このお茶を出してみると・・。

ずいぶんと緑が濃く出ます。さきほどのお茶とだいぶ違いますね。

このお茶は蒸す時間を長めに取って作られました。

「深蒸し煎茶」と呼ばれたりもします。

出した後の葉はどうでしょう。

ややべっとりとした感じです。

このように最初に蒸す時間が違うだけで、お茶の水色が違ってきます。

深蒸し煎茶の場合は長く蒸すことにより、葉の細胞膜がくずれ、

中の成分が出やすくなります。そのため、細かい葉の微粉末が

お湯に出て、緑の濃いお茶になるのです。

水色だけではなく、味や香りについても違ってきます。

また、この蒸しの長さによって、蒸し度の段階がいくつもあり、

微妙に違う水色や味があります。

ちなみにこのお茶は釜炒り茶です。

釜で炒ったお茶で、なんとなく丸まった形になっています。

このお茶の水色は・・。

こんな感じで最初の煎茶よりもさらに薄い黄色です。

出した後の葉は・・。

葉っぱは大きめに残っています。

釜炒り茶の特色は釜炒り独特の香ばしさと、さらっとさっぱりした

飲みくちにあります。

ただし一般的にはどうしても緑色が濃いほうがお茶がおいしそうに

見えるという方が多いようです。特に上級茶では水色は緑が好まれます。

日本茶の場合、水色も評価基準の一つの要素になります。

お抹茶の色が緑ですから、日本人には「いいお茶は緑」という

イメージが強いのかも知れません。

ただし、水色は悪いけれど味がいい、ということも、ままあります。

そんな時こそお茶屋さんの出番です。

水色の良いお茶と水色は悪いけど味の良いお茶とをブレンド(合組)

して、味と水色の整ったバランスのいいお茶に仕上げるのです。

お茶屋さんは、只仕入れて、売っているだけではないのです。

人間が緑色だと、おいしくは感じない。

とくにオヤジの場合は、うとましくさえ感じる。

お湯の色が違うことがあります。

なぜだろうと思ったことはありませんか?

お茶のお湯の色が違うのは作りの違いによります。

どの部分が違うのでしょうか。

お茶を摘んできたら、熱を加えます。

方法は蒸気で蒸したり、釜で炒ったりします。

蒸気で蒸したら「煎茶」や「玉緑茶」「玉露」などのお茶になります。

現在、ほとんどの日本茶は蒸して作られます。

それに対して釜で炒るお茶が「釜炒り茶」です。

蒸して作るお茶に対してかなり少数派です。

出した時のお湯の色の違いは、第一にこの熱の加え方によって

違ってきます。(他の要素が入る場合もあります)

お湯の色のことを私たち茶業者は水色(すいしょく)と呼んでいます。

最初に蒸す時間の違いによってお茶の形と水色がずいぶん違ってきます。

このお茶は蒸す時間を短めにして作られた煎茶です。

形がしっかりとして、見た目も触れた時も固い感じです。

このお茶を出した時の水色はこのようになります。

やや黄色味が強い色ですね。緑色はあまり感じません。

お茶を出した後のお茶の葉です。

きれいに形が残っています。

それではこのお茶はどうでしょう。

同じ煎茶です。葉の細かい部分が多いように見られます。

このお茶を出してみると・・。

ずいぶんと緑が濃く出ます。さきほどのお茶とだいぶ違いますね。

このお茶は蒸す時間を長めに取って作られました。

「深蒸し煎茶」と呼ばれたりもします。

出した後の葉はどうでしょう。

ややべっとりとした感じです。

このように最初に蒸す時間が違うだけで、お茶の水色が違ってきます。

深蒸し煎茶の場合は長く蒸すことにより、葉の細胞膜がくずれ、

中の成分が出やすくなります。そのため、細かい葉の微粉末が

お湯に出て、緑の濃いお茶になるのです。

水色だけではなく、味や香りについても違ってきます。

また、この蒸しの長さによって、蒸し度の段階がいくつもあり、

微妙に違う水色や味があります。

ちなみにこのお茶は釜炒り茶です。

釜で炒ったお茶で、なんとなく丸まった形になっています。

このお茶の水色は・・。

こんな感じで最初の煎茶よりもさらに薄い黄色です。

出した後の葉は・・。

葉っぱは大きめに残っています。

釜炒り茶の特色は釜炒り独特の香ばしさと、さらっとさっぱりした

飲みくちにあります。

ただし一般的にはどうしても緑色が濃いほうがお茶がおいしそうに

見えるという方が多いようです。特に上級茶では水色は緑が好まれます。

日本茶の場合、水色も評価基準の一つの要素になります。

お抹茶の色が緑ですから、日本人には「いいお茶は緑」という

イメージが強いのかも知れません。

ただし、水色は悪いけれど味がいい、ということも、ままあります。

そんな時こそお茶屋さんの出番です。

水色の良いお茶と水色は悪いけど味の良いお茶とをブレンド(合組)

して、味と水色の整ったバランスのいいお茶に仕上げるのです。

お茶屋さんは、只仕入れて、売っているだけではないのです。

人間が緑色だと、おいしくは感じない。

とくにオヤジの場合は、うとましくさえ感じる。

2008年12月12日

カテキンについて

お茶に含まれる「カテキン」というものを聞いたことがある方は

多いと思います。ではカテキンって一体どんなものかご存知でしょうか。

カテキンは緑茶特有の成分で、

茶葉の中に含まれる成分としては一番多く、

お茶の乾燥重量の10~18%くらい含まれています。

お茶の味にとっては渋みの素になります。

お茶の味にとって渋みはとても大事なものです。

お茶の味はうま味と渋味のバランスによって決まるといっても

いいくらいです。

緑茶のカテキンは大きく分けると4種類(細かく分けると10種類ほど)あり、

それぞれ少しずつ違った働きをします。

また、紅茶やウーロン茶は酸化発酵させて作るため、カテキンの質が

緑茶とは少し変化しています。

発酵させない緑茶には生の茶葉の成分がそのまま残されている割合が

多いのです。

緑茶が健康のために良い働きをする、というのは昔からよく知られて

います。たとえば鎌倉時代の禅僧、栄西は、中国で仏教の勉強後帰国し、

お茶に関する有名な書 『喫茶養生記』を書きました。

その中で、「茶は養生の仙薬なり、延命の妙薬なり」と記しています。

これは、昔からお茶が保健飲料であったことを物語っています。

さて、お茶の中にはたくさんの優れた成分があるのですが、その中でも

一番の働き者はなんといってもカテキンなのです。

そんなカテキンというのは「ポリフェノール」という成分の一種です。

まず「ポリフェノール」というのを詳しく説明すると、これは単独の物質の

名前ではなくポリフェノール類といういくつもの物質の総称です。

これは、光合成でできた植物の色素や渋みの成分で、ほとんどの植物に

含まれ、それらが生きていくうえで、大変重要な役目をはたしています。

生体防御や種の保存などに関する植物細胞の生成、活性化などを

助ける働きがあり、その種類は5000種以上あるといわれています。

その中のフラボノイド系に分類されるものがカテキンです。

昔はタンニンと呼ばれていました。

タンニンが他の植物にも含まれるのに対し、カテキンは緑茶特有の成分です。

カテキンの中にも少しずつ型の違うものが混在しており、

主要な4つをあげると

■エピガロカテキン(茶葉全カテキン中約44%含有)

■エピガロカテキンガレート(同約23%含有)

■エピカテキン(同約14%含有)

■エピカテキンガレート(同約9%含有) *1

に分けることができます。

カテキンの主な機能を下にあげてみます。

(日本食品機能研究会による)

カテキンが体内におよぼす可能性が示唆されている主な機能

(実験等により実証された機能)

●坑酸化作用 ●坑菌作用、腸内細菌の改善

●坑う蝕作用 ●消臭作用

●活性酸素消去作用 ●コレステロール上昇抑制作用

●血糖上昇抑制作用 ●血圧上昇抑制作用

●坑腫瘍作用 ●坑アレルギー作用

●血小板凝集抑制作用 ●メラニン色素酸化防止

この他にも、●体脂肪減少作用などが話題になっており、

花王の「ヘルシア緑茶」などはこの機能性に着目した商品です。

カテキンについては現在多くの大学や研究機関で、その効能の研究が

進められています。実際に静岡県の川根町というお茶の産地で、

地域に住む住民のガン発生率の調査が行われた結果、他の地区に

住む住人に比べてガンの発生率が低かったという研究も発表されています。

カテキンに代表されるポリフェノール類は、いわば植物を内部から守る

成分です。

真夏のぎらぎらした直射日光、何もかも凍りつきそうな真冬の寒さ、

このような過酷な環境に耐えうるように植物が生み出した免疫成分なのです。

そんな自然からの恵み、カテキン。

お茶の渋味も大事な味のうち、

渋みの分かる人間になってみませんか。

*1 「緑茶パワーと健康のサイエンス」 伊勢村護/藤森進 編著より

渋味に対する味覚の発達度は年齢によって違う。

小さな子供は渋味に過剰に反応する。

右のオッサンは人生の酸いも渋いも十分に経験してきたはずなのに

味覚は子供だ。

2008年12月11日

週刊山崎くんに出たお茶

本日12月11日に放送されましたRKK「週刊山崎くん」

この番組で紹介されましたお茶について、補足の説明です!

宝くじを当てるために、どうしても茶柱を立てたい山内要さん。

茶柱を立てるためには湯のみに茎を出さなければなりませんが、

最近の急須は茎が出ないようにアミが張ってあるのです。

だから、通常の急須ではダメなのです。

それではどうやって茎を出すの?

今まであえて茎を出す出し方なんて考えていなかったので、

ドウシヨウ・・。

そこで、アイディアを出していただいたのが丸井さん。

とにかく全部出るように「湯さまし」でドバッと入れたら?

なるほど、

それで、あんなにたくさん茎が出たのです。

だから、そのまま湯のみにお茶の葉を入れた方が良いです。

それと、「玉露かりがね」というお茶を使ってありましたが

お茶の袋が手書きで「玉露かりがね」と書いてありました。

ちゃんとしたパッケージはこちらです!

80gで980円。

お茶の葉はこんなんです。

茶柱目当てでなくても、普通においしいお茶です。

この番組で紹介されましたお茶について、補足の説明です!

宝くじを当てるために、どうしても茶柱を立てたい山内要さん。

茶柱を立てるためには湯のみに茎を出さなければなりませんが、

最近の急須は茎が出ないようにアミが張ってあるのです。

だから、通常の急須ではダメなのです。

それではどうやって茎を出すの?

今まであえて茎を出す出し方なんて考えていなかったので、

ドウシヨウ・・。

そこで、アイディアを出していただいたのが丸井さん。

とにかく全部出るように「湯さまし」でドバッと入れたら?

なるほど、

それで、あんなにたくさん茎が出たのです。

だから、そのまま湯のみにお茶の葉を入れた方が良いです。

それと、「玉露かりがね」というお茶を使ってありましたが

お茶の袋が手書きで「玉露かりがね」と書いてありました。

ちゃんとしたパッケージはこちらです!

80gで980円。

お茶の葉はこんなんです。

茶柱目当てでなくても、普通においしいお茶です。

2008年12月10日

手もみ茶の作り方

お茶を作る工場を見たことはおありでしょうか。

大きな機械が沢山並んでいます。

この中をお茶の葉が通りながら、蒸されたり、揉まれたり、

乾燥させられていって、やっと製品としてのお茶が出来上がります。

でも昔はどうやってお茶を作っていたのでしょう。

こんな機械がないむかし・・。

江戸時代から明治にかけては、手で揉んでお茶を作っていました。

さあ、どんな具合に作っていたのでしょう。

数年前に私たちが行った手揉み茶研修会の写真をもとに

ご説明いたしましょう。

まず最初は摘んできたお茶の葉を蒸します。

当時は「せいろ」で蒸していました。

「せいろ」に生葉(摘んできた茶の葉)を平らに入れ、蒸気の

良く出る「こしき」の上に乗せ、ふたをします。まもなくふたの

隙間から蒸気が出始めるので、手早く茶葉をまぜ、

再びふたをします。香気の変化に気を付けて青臭みが無くなり、

甘涼しい香りが出始めたら、冷却台に移し、急冷します。

蒸し時間は蒸気の発生状態、茶葉の硬さ、投入量の

違いなどで一定ではありませんが、30~40秒程度です。

次に「焙炉」(ほいろ)と呼ばれるものに火を起こします。

「焙炉」というのは下から熱を当てながら上で揉みながら乾燥させる

道具です。これは揉む人の身体に大きさが合い、終始平均した

温度が長時間保てるように作ります。木枠に板を張りその内側を

赤粘土やしっくいで固め、中央部にはレンガを使うこともあります。

これは最初に新聞紙やまきで種火を起こしているところ。

これは「助炭」(じょたん)と呼ばれるもので、和紙で作ってあり、

これを焙炉の上にかぶせます。「かけご」とも呼びます。

種火が起こったら木炭を入れます。

木炭の量は1日分で約5kgです。うちわで扇いで火をまんべんなく広げます。

木炭が赤くなってきたら、上からわら(ころも藁)を均等にかぶせます。

わらが燃えて黒くなりました。このわらは発熱を均等にするために敷きます。

梁にする鉄棒を7本斜めに渡します。

次に金網(やや網目の幅の広い)を敷きます。

助炭を上に乗せます。これは、和紙を幾重にも張り合わせたものです。

のりには小麦粉を使います。

蒸しておいた茶葉を広げます。今回は蒸し葉3kgで作ります。

露切り(葉ぶるい)です。揉みやすくするため水分を蒸発させる操作です。

蒸し葉を小手に拾い、軽く指先を動かし、助炭の全面に茶葉が

広がるように、高さ約40cmのところから振るい落とします。乾くに従い

拾う量を多くし、振るい落とす位置を低くします。

回転もみ(ころがし):茶葉を集散、力を加え、水分の蒸発を促し

ながら茶葉の組織、細胞を破壊し、柔らかにする操作です。

回転揉みはもむ力の程度を基準に3つの操作に分けます。

始め小手で早く揉むのが「軽回転揉み」。大手にし、力を強くかける

のを「重回転揉み」茶葉を練るようにし、もっとも強い力を加える最後

の操作を「練り揉み」と呼びます。

玉解き、中上げ: 玉解きは回転揉みの最終段階で出来る茶の固まりを

ほぐす操作です。少しづつ力を減らし横揉みで解きます。

中上げは茶を中火かごに移し、平らに広げて置き、その間に

茶葉の各部の水分量を均一にする操作です。所要時間、約10分。

中揉み:もみ切りで茶によれ形をつける操作で、はじめは小手で

3手ぐらいに茶を軽く拾い、手早に振り、「もみ切り」をします。乾くに

従い、6拾い程度の大手にし、葉をそろえることに注意し、手使い位置

を低くして力を加えます。操作の末期には「でんぐり揉み」を併用します。

「でんぐり揉み」とは茶を助炭の中央に集め、両手で茶をおさえ、

その手に交互に押し手と受け手を受け持たせ、茶に回転を与える

手使いをいいます。

「もみ切り」は茶を両手で挟み、小指と食指とを締めて茶を掌の中心から

もみ散らすように、手の平を前後に激しくすり合わせます。

手使い位置が助炭に近づいた時は、いわゆる「拝みもみ」にし、力を入れ、

散らすのを控えめにして茶を揃え、力を加え、茶の水分の圧出をします。

仕上げもみ: 茶の形を整え、香味を良くする操作です。

方法には「もみ切り仕上げ」「こくりもみ仕上げ」「板ずり仕上げ」

などがありますが、その中で広く使われているのが「こくりもみ仕上げ」

です。要領は茶を両手で強く押さえ、指先を合わせて右の指先を

助炭につけ、茶を握る気持ちで受け手の指を曲げたり伸ばしたりして、

茶に回転を与えます。形、および色が整い、茶が手からすべり出る

ようになればOKです。

乾燥: 同一助炭でもよいが、あらかじめ用意しておいた70℃前後の

助炭上に茶を薄く広げて乾燥させます。焦げ香がつかないように注意します。

さあ!これで完成です!

この工程を全部こなすのに約3時間ほどかかります!

大変な肉体労働といっていいでしょう。

しかしお茶の味を決めるのは揉み次第なので、気が抜けません。

今は機械がやってくれますが、昔のお茶は貴重でありがたかった

というのもわかるような気がします。

手もみ名人が大汗をかいて揉んだお茶は

塩味が効いて、とてもおいしい。

大きな機械が沢山並んでいます。

この中をお茶の葉が通りながら、蒸されたり、揉まれたり、

乾燥させられていって、やっと製品としてのお茶が出来上がります。

でも昔はどうやってお茶を作っていたのでしょう。

こんな機械がないむかし・・。

江戸時代から明治にかけては、手で揉んでお茶を作っていました。

さあ、どんな具合に作っていたのでしょう。

数年前に私たちが行った手揉み茶研修会の写真をもとに

ご説明いたしましょう。

まず最初は摘んできたお茶の葉を蒸します。

当時は「せいろ」で蒸していました。

「せいろ」に生葉(摘んできた茶の葉)を平らに入れ、蒸気の

良く出る「こしき」の上に乗せ、ふたをします。まもなくふたの

隙間から蒸気が出始めるので、手早く茶葉をまぜ、

再びふたをします。香気の変化に気を付けて青臭みが無くなり、

甘涼しい香りが出始めたら、冷却台に移し、急冷します。

蒸し時間は蒸気の発生状態、茶葉の硬さ、投入量の

違いなどで一定ではありませんが、30~40秒程度です。

次に「焙炉」(ほいろ)と呼ばれるものに火を起こします。

「焙炉」というのは下から熱を当てながら上で揉みながら乾燥させる

道具です。これは揉む人の身体に大きさが合い、終始平均した

温度が長時間保てるように作ります。木枠に板を張りその内側を

赤粘土やしっくいで固め、中央部にはレンガを使うこともあります。

これは最初に新聞紙やまきで種火を起こしているところ。

これは「助炭」(じょたん)と呼ばれるもので、和紙で作ってあり、

これを焙炉の上にかぶせます。「かけご」とも呼びます。

種火が起こったら木炭を入れます。

木炭の量は1日分で約5kgです。うちわで扇いで火をまんべんなく広げます。

木炭が赤くなってきたら、上からわら(ころも藁)を均等にかぶせます。

わらが燃えて黒くなりました。このわらは発熱を均等にするために敷きます。

梁にする鉄棒を7本斜めに渡します。

次に金網(やや網目の幅の広い)を敷きます。

助炭を上に乗せます。これは、和紙を幾重にも張り合わせたものです。

のりには小麦粉を使います。

蒸しておいた茶葉を広げます。今回は蒸し葉3kgで作ります。

露切り(葉ぶるい)です。揉みやすくするため水分を蒸発させる操作です。

蒸し葉を小手に拾い、軽く指先を動かし、助炭の全面に茶葉が

広がるように、高さ約40cmのところから振るい落とします。乾くに従い

拾う量を多くし、振るい落とす位置を低くします。

回転もみ(ころがし):茶葉を集散、力を加え、水分の蒸発を促し

ながら茶葉の組織、細胞を破壊し、柔らかにする操作です。

回転揉みはもむ力の程度を基準に3つの操作に分けます。

始め小手で早く揉むのが「軽回転揉み」。大手にし、力を強くかける

のを「重回転揉み」茶葉を練るようにし、もっとも強い力を加える最後

の操作を「練り揉み」と呼びます。

玉解き、中上げ: 玉解きは回転揉みの最終段階で出来る茶の固まりを

ほぐす操作です。少しづつ力を減らし横揉みで解きます。

中上げは茶を中火かごに移し、平らに広げて置き、その間に

茶葉の各部の水分量を均一にする操作です。所要時間、約10分。

中揉み:もみ切りで茶によれ形をつける操作で、はじめは小手で

3手ぐらいに茶を軽く拾い、手早に振り、「もみ切り」をします。乾くに

従い、6拾い程度の大手にし、葉をそろえることに注意し、手使い位置

を低くして力を加えます。操作の末期には「でんぐり揉み」を併用します。

「でんぐり揉み」とは茶を助炭の中央に集め、両手で茶をおさえ、

その手に交互に押し手と受け手を受け持たせ、茶に回転を与える

手使いをいいます。

「もみ切り」は茶を両手で挟み、小指と食指とを締めて茶を掌の中心から

もみ散らすように、手の平を前後に激しくすり合わせます。

手使い位置が助炭に近づいた時は、いわゆる「拝みもみ」にし、力を入れ、

散らすのを控えめにして茶を揃え、力を加え、茶の水分の圧出をします。

仕上げもみ: 茶の形を整え、香味を良くする操作です。

方法には「もみ切り仕上げ」「こくりもみ仕上げ」「板ずり仕上げ」

などがありますが、その中で広く使われているのが「こくりもみ仕上げ」

です。要領は茶を両手で強く押さえ、指先を合わせて右の指先を

助炭につけ、茶を握る気持ちで受け手の指を曲げたり伸ばしたりして、

茶に回転を与えます。形、および色が整い、茶が手からすべり出る

ようになればOKです。

乾燥: 同一助炭でもよいが、あらかじめ用意しておいた70℃前後の

助炭上に茶を薄く広げて乾燥させます。焦げ香がつかないように注意します。

さあ!これで完成です!

この工程を全部こなすのに約3時間ほどかかります!

大変な肉体労働といっていいでしょう。

しかしお茶の味を決めるのは揉み次第なので、気が抜けません。

今は機械がやってくれますが、昔のお茶は貴重でありがたかった

というのもわかるような気がします。

手もみ名人が大汗をかいて揉んだお茶は

塩味が効いて、とてもおいしい。

2008年12月08日

日本茶はうま味?

本日、お茶講座ひとつ、行ってまいりました。

今日は益城町の講座でした。

同じお茶でもいれ方によって、味も、出した時の濃さも

ずいぶん違うということに素直に驚いてくれます。

専門家であるこちらは当たり前のことと考えていることも

知らない人は結構多かったりします。

業界だけ見ていると、気がつかないことも多々あるのです。

さて、中国茶や紅茶は熱い温度のお湯でいれるのに対して、

煎茶などの日本茶はなぜ一度湯さましをしたりして温度を

下げるのでしょう。

それはそれぞれのお茶で味わう内容が違うからです。

中国茶や紅茶は主としてほのかな渋みや苦みと香りを楽しみます。

日本茶の場合はそれに「うま味」という要素が加わります。

うま味とは?

日本人が好む味のベースにはアミノ酸系の物が多くあります。

例えば昆布のグルタミン酸、かつお節のイノシン酸などです。

そんなアミノ酸がお茶にも含まれています。

テアニンと呼ばれるアミノ酸です。

テアニンがお茶のうま味やあま味を作り出します。

日本茶ではそれを引き出すいれ方が好まれるのです。

お湯の温度は低めで、少し時間をかけてゆっくり出す。

これが渋みを抑え、うま味の多い、日本人好みのお茶の味を出す

コツなのです。

ただし、熱くて渋いお茶が好き、と言う方も中にはいらっしゃいます。

それはその人の好みの問題。

原理を分かっていれば応用もききます。

この人はその風貌だけで判断されて100℃の沸騰した

お茶を出されたようだ。

それでも飲む気らしい。

今日は益城町の講座でした。

同じお茶でもいれ方によって、味も、出した時の濃さも

ずいぶん違うということに素直に驚いてくれます。

専門家であるこちらは当たり前のことと考えていることも

知らない人は結構多かったりします。

業界だけ見ていると、気がつかないことも多々あるのです。

さて、中国茶や紅茶は熱い温度のお湯でいれるのに対して、

煎茶などの日本茶はなぜ一度湯さましをしたりして温度を

下げるのでしょう。

それはそれぞれのお茶で味わう内容が違うからです。

中国茶や紅茶は主としてほのかな渋みや苦みと香りを楽しみます。

日本茶の場合はそれに「うま味」という要素が加わります。

うま味とは?

日本人が好む味のベースにはアミノ酸系の物が多くあります。

例えば昆布のグルタミン酸、かつお節のイノシン酸などです。

そんなアミノ酸がお茶にも含まれています。

テアニンと呼ばれるアミノ酸です。

テアニンがお茶のうま味やあま味を作り出します。

日本茶ではそれを引き出すいれ方が好まれるのです。

お湯の温度は低めで、少し時間をかけてゆっくり出す。

これが渋みを抑え、うま味の多い、日本人好みのお茶の味を出す

コツなのです。

ただし、熱くて渋いお茶が好き、と言う方も中にはいらっしゃいます。

それはその人の好みの問題。

原理を分かっていれば応用もききます。

この人はその風貌だけで判断されて100℃の沸騰した

お茶を出されたようだ。

それでも飲む気らしい。

Posted by おちゃいち at

21:44

│Comments(2)

2008年12月07日

牛飴~っ

牛のクリスマスを想像してみました。

牛くん(もー吉くん34歳)そろそろ独身に別れを告げたくて

あこがれの彼女に愛の告白(ドキドキ)

今日は花束のプレゼント。

受けてもらえるかな。

牛さん(もー恵さん〇〇歳)実はひそかに想う人(いや牛)あり。

どうしよう。

いつの世もどんな世界でも(例え牛でも)

恋はままならないもの

ジャーん、恋なんて故意か鯉としか感じなくなってしまったあなた(いや私)

まったく関係ありませんが

「干支飴」はいかが?

この飴をなめれば、大きな力がみなぎるそうです!

そんなことが書いてあります。

すごいですね。

不思議なパワーです。

これは食べない手はありません。

この子たちが入っています。

1個105円。

おちゃいち山陽堂にあります。

2008年12月06日

お茶の仕入れ先2

お茶の流通にはいくつかの方法があります。

一番単純なのが生産者が直接販売する方法。

実際にやっておられますし、それなりに売り上げている方も

いらっしゃいます。

中間マージンがいらないから、いいのではないかとも思われる

のですが、そう簡単にはいかない場合も多いようです。

理由は一つには、小売販売のノウハウは結構複雑で難しいこと。

販売なら販売に専心する部分がないと中々簡単には売れません。

もう一つはお茶の場合は品質のばらつきがけっこうあり、

年間を通して均一で高品質なお茶を提供するには「合組」(ごうぐみ)

といわれるブレンドがどうしても必要なことが挙げられます。

合組についてはまたいつかお話しするとして、

つまりお茶の流通では基本的に「①生産」「②流通仲介1(JA)」

「③流通仲介2(問屋)」「④販売(小売)」という4つがあります。

①が直接④をやる場合もあるし、③と④が一緒の場合もあります。

当店の場合、④の小売業です。

仕入は①からも②からも③からも仕入れます。

単純にどこから仕入れた方がいいものを手に入れられるかということは

一慨に言えません。それぞれにいいものがあるからです。

そんなわけで昨日、JA熊本経済連の仕入れに行ってまいりました。

経済連の入札場です。この日は今年最後の入札で、点数も少ないので

お願いして写真に入っていただきました。

入札はほとんどの場合、新茶時期(4~5月)二番茶以降の時期(6~8月)

に行われます。

県内北から南まで、鹿北から水俣までのお茶が出てきます。

また、値段を付け合う入札方式なので、自分が付けた値段で落ちる、落ちない

があり駆け引きの面白さもあります。

JA経済連入札のバリエーションの一つに品評会があり、こちらも

全国品評会、九州品評会とあります。

これは2年前の鹿児島で行われた品評会に行った時の写真です。

にやけたカメラ目線がなんとも目ざわりですが、

こうして色々なお茶に出会う努力をしています(?)

一番単純なのが生産者が直接販売する方法。

実際にやっておられますし、それなりに売り上げている方も

いらっしゃいます。

中間マージンがいらないから、いいのではないかとも思われる

のですが、そう簡単にはいかない場合も多いようです。

理由は一つには、小売販売のノウハウは結構複雑で難しいこと。

販売なら販売に専心する部分がないと中々簡単には売れません。

もう一つはお茶の場合は品質のばらつきがけっこうあり、

年間を通して均一で高品質なお茶を提供するには「合組」(ごうぐみ)

といわれるブレンドがどうしても必要なことが挙げられます。

合組についてはまたいつかお話しするとして、

つまりお茶の流通では基本的に「①生産」「②流通仲介1(JA)」

「③流通仲介2(問屋)」「④販売(小売)」という4つがあります。

①が直接④をやる場合もあるし、③と④が一緒の場合もあります。

当店の場合、④の小売業です。

仕入は①からも②からも③からも仕入れます。

単純にどこから仕入れた方がいいものを手に入れられるかということは

一慨に言えません。それぞれにいいものがあるからです。

そんなわけで昨日、JA熊本経済連の仕入れに行ってまいりました。

経済連の入札場です。この日は今年最後の入札で、点数も少ないので

お願いして写真に入っていただきました。

入札はほとんどの場合、新茶時期(4~5月)二番茶以降の時期(6~8月)

に行われます。

県内北から南まで、鹿北から水俣までのお茶が出てきます。

また、値段を付け合う入札方式なので、自分が付けた値段で落ちる、落ちない

があり駆け引きの面白さもあります。

JA経済連入札のバリエーションの一つに品評会があり、こちらも

全国品評会、九州品評会とあります。

これは2年前の鹿児島で行われた品評会に行った時の写真です。

にやけたカメラ目線がなんとも目ざわりですが、

こうして色々なお茶に出会う努力をしています(?)

2008年12月04日

お茶の仕入先1

今日はお茶の仕入れで山鹿市の「岳間製茶」へ行ってまいりました。

ここ岳間というのは、旧鹿本郡鹿北町にあり、合併後山鹿市になりました。

昔から茶業の盛んなところで、江戸時代には細川公に献上するお茶も

作っていました。

福岡県との北の県境なのですが、一山越えて北に行けば八女地方という、

なるほどお茶作りに関しては適地なのだということがよく分かります。

鹿北には岳間以外にも茶工場はいくつかありますが、

その中でも「岳間製茶」はトップクラスの生産量を誇ります。

こちらは倉庫の建物

こちらが工場です。奥の方に続いています。

店内は広々としており、農産物販売所も併設しています。

これは別の側面を見たところ。お茶を冷蔵保管する冷蔵庫も完備。

近くには岳間渓谷キャンプ場もあり、夏場は観光客でにぎわいます。

とにかく自然に恵まれたところで、空気も街中と違います。

そんなところで作られたお茶は当店のメインの味なのです。

岳間製茶の地図

ここ岳間というのは、旧鹿本郡鹿北町にあり、合併後山鹿市になりました。

昔から茶業の盛んなところで、江戸時代には細川公に献上するお茶も

作っていました。

福岡県との北の県境なのですが、一山越えて北に行けば八女地方という、

なるほどお茶作りに関しては適地なのだということがよく分かります。

鹿北には岳間以外にも茶工場はいくつかありますが、

その中でも「岳間製茶」はトップクラスの生産量を誇ります。

こちらは倉庫の建物

こちらが工場です。奥の方に続いています。

店内は広々としており、農産物販売所も併設しています。

これは別の側面を見たところ。お茶を冷蔵保管する冷蔵庫も完備。

近くには岳間渓谷キャンプ場もあり、夏場は観光客でにぎわいます。

とにかく自然に恵まれたところで、空気も街中と違います。

そんなところで作られたお茶は当店のメインの味なのです。

岳間製茶の地図

2008年12月03日

イケメンお茶

今日は何も書くことが思い浮かばなかったので

お休みしようかと思いましたが

それもなんなので・・

しゃかしゃかマンガでごまかそうと・・

でもただのマンガでも気が引けるので

動かしたら、少しは許してもらえるかな、と思い、

でもちょっと甘かったかな。

2008年12月02日

予防はうがいから

寒い時期になってきました。

今年の12月は寒くなりそうだという予報です。

風邪など引かぬよう注意しなければなりません。

特に今年は新型インフルエンザがまん延するかもしれない

というこわい情報もあります。

インフルエンザウィルスに「取りつかれない」ためにはいくつか

注意すべきポイントがあるそうです。

1、ウィルスは日光に弱い

太陽の光に弱く、短時間日光を当てるだけで死滅すると

言われています。晴れの日には衣類をまめに日に当てると良い

そうです。

2、湿度を保つ

ウィルスが活発化するのは低温、低湿度の時だそうです。

部屋の温度も60%くらいに保っておいたほうが良いとのこと。

カラカラ空気は要注意ですね。

3、部屋の換気はまめに

汚れた空気はひとの気管や粘膜をいためます。

傷ついた粘膜からウィルスが入りこみやすいので部屋の空気は

新鮮なものにしましょう。

4、予防にはうがいを

さて、ウィルスをなるべく体の中に入れないようにすることも重要です。

そのためにはうがいが効果的。

ただ、うがいだけでは100%シャットアウトは無理です。

でも入りこんでしまったウィルスにも有効なのがお茶のうがい。

お茶に含まれるカテキンがウィルスの突起にくっついて、

ウィルスの細胞への侵入を邪魔します。

これは私の体験上よく効きますので、ぜひお試しを。

原理を図解すると下のようになります。

ウィルスのスパイクにカテキンがくっつくと細胞に取り付きにくくなる

というわけです。

なにごとも予防が一番。

今年の12月は寒くなりそうだという予報です。

風邪など引かぬよう注意しなければなりません。

特に今年は新型インフルエンザがまん延するかもしれない

というこわい情報もあります。

インフルエンザウィルスに「取りつかれない」ためにはいくつか

注意すべきポイントがあるそうです。

1、ウィルスは日光に弱い

太陽の光に弱く、短時間日光を当てるだけで死滅すると

言われています。晴れの日には衣類をまめに日に当てると良い

そうです。

2、湿度を保つ

ウィルスが活発化するのは低温、低湿度の時だそうです。

部屋の温度も60%くらいに保っておいたほうが良いとのこと。

カラカラ空気は要注意ですね。

3、部屋の換気はまめに

汚れた空気はひとの気管や粘膜をいためます。

傷ついた粘膜からウィルスが入りこみやすいので部屋の空気は

新鮮なものにしましょう。

4、予防にはうがいを

さて、ウィルスをなるべく体の中に入れないようにすることも重要です。

そのためにはうがいが効果的。

ただ、うがいだけでは100%シャットアウトは無理です。

でも入りこんでしまったウィルスにも有効なのがお茶のうがい。

お茶に含まれるカテキンがウィルスの突起にくっついて、

ウィルスの細胞への侵入を邪魔します。

これは私の体験上よく効きますので、ぜひお試しを。

原理を図解すると下のようになります。

ウィルスのスパイクにカテキンがくっつくと細胞に取り付きにくくなる

というわけです。

なにごとも予防が一番。